メディア政治とポピュリズム ──テクノロジーの変化が支えるイメージ政治とその構造

-

西田 亮介(にしだ りょうすけ)

東京工業大学リベラルアーツ教育院准教授・塾員

近年、ポピュリズムに関連して、政治疎外や政治不信、またイデオロギーによる「左右」の対立に対して、経済格差に基づく「上下」の対立を強調するなど多様な議論が展開されている(谷口・水島編 2018、水島2016)。16年の米大統領選やBrexit を始め世界中で分断と対立を巡る問題が表面化したこともあり、ポピュリズムに対する関心が再燃している。それらの解決や既存の統治形態を再度機能させるために、この間に喪失された政治的規範を復権させるべきといった思想的、実践的提案もいくつかなされてはいるものの、通説といえるほどのものは未だ見当たらない(Levitsky and Ziblatt 2018= 2018)。ポピュリズム自体の定義も多様であることや、積極的にポピュリズムの肯定的側面を強調する議論も見られるように、評価も幅広いがゆえに厳密な議論を展開するには紙幅がいささか心許ないものがある。

しかし少なくとも、自由民主主義が抱える「自由主義と民主主義の対立」という本質的矛盾が未だ歴然と存在するなかで、様々な対立軸の半強制的な/半自発的な引き直しが近年のポピュリズムとポピュリズムへの高い関心に関係しているということはいえそうである。本稿ではそのような背景をもとにして、メディアと政治の関係に注目する。それではメディアと政治における対立軸の引き直しとはどのようなものになるのだろうか。

本稿で以下において簡潔に述べるのは、新(ネット)メディア/旧(ネット)メディアの技術と影響力の変化が、他の変化とも連関しながら、政治における事実/イメージの力学に変化を及ぼし、半ば否応なしに政治において(も)イメージとそのあり方が重要視される状況を生み出しているのではないかという見立てである。

インターネットコミュニケーションの変化

さしあたり技術動向とメディアの影響力に目を向け、技術の変化としてインターネットコミュニケーションにおける非テキスト化を、影響力の変化として受け手の減少と信頼の低下を取り上げる。これらの変化は社会の共通基盤ともいえる政治や公共性に関連して、「説得の契機」と「共通の情報源」という2つの古典的かつ重要な手がかりの喪失を意味している。

長期間にわたって、インターネットのコミュニケーション手段の中心はテキストにあった。前身のパソコン通信のみならずポケットベルや携帯電話の文字通信においても同様でテキストを用いたコミュニケーションが主流だった。これは回線速度や容量、処理能力、優れたデジタル化と圧縮の手法といった技術的制約に起因していたと考えることができる。結果的にインターネットにおけるコミュニケーションの中心は長くテキストでありつづけてきた。静止画や動画、音楽や音声、位置情報、ゲームといった「リッチコンテンツ」、つまり非テキスト・コンテンツはあくまで従属的な存在であった。

しかし回線速度、容量、処理能力の劇的な向上によって、周知の通り近年状況は大きく変化している。インスタグラムやティックトック、音声入力の普及などを想起してほしい。そこで生じているのはいわば逆転現象である。非テキストのコンテンツこそがコミュニケーションの中心となった。テキストはというとハッシュタグのような形で活用され、入力に手間がかかることもあってか従属的な地位に向かいつつある。

呼応するかのように、ツイッターやフェイスブックのような伝統的インターネットの延長線上にあったSNSでも非テキスト・コンテンツの存在感は大きくなっている。SNSにおけるエンゲージメントやインプレッション獲得においても同様だ。インターネット・アクセスの中心もPCからモバイルへと移行した。モバイルと回線の性能向上によって、そこでも非テキスト・コンテンツが快適に扱えるようになった。

非テキスト・コンテンツは動的かつ直感的だが、その性質上、説得に向いておらず、どちらかといえば脊髄反射的反応を誘発しがちである。さらにフィルタや編集を通じてコンテンツの編集が盛んに行われている。生の情報ではなく、編集された情報がコミュニケーションの主流になることで、ますますインターネットはテキストを用いた議論の空間から、非テキスト・コンテンツに覆われたイメージの空間になろうとしている。

マスメディアの影響力の低下

マスメディアの影響力にも目を向けてみたい。ここでは紙幅の関係で細かい議論をすることができないが、テレビはともかくとして新聞、ラジオ、雑誌といったマスメディアの存在感低下はとどまるところを知らない。おそらく多くの人が体感しているとおりである。新聞発行部数の低下は2000年代の半ば以後急速に進行し、経験的にいえば新聞はもはや40代以下の世代にとってマスメディアとしての存在感を見せられずにいる。確実に、かつての賛否の如何にかかわらず「目を通しておくべきメディア」ではなくなりつつあるのが現実で、雑誌やラジオも同様だ。

付言しておくと、こうした変化は必ずしも内容の変化に起因するものではない。それどころか日本の新聞社についていえば、100年近い歴史を持つ社もあり、蓄積された取材のノウハウ、取材網、リソースが存在する。それらのクオリティと継続的供給という安定性は、総合的に見れば未だに個別のネットメディアが束になってかかっても敵わないものである。いくつかの不祥事や近年のコンプライアンス重視の風潮を受けて、コンテンツの品質はむしろ改善している。そうであるにもかかわらず 、コミュニケーション環境と手段が変化するなかで、テレビを除くマスメディアは発行部数や視聴者数を、またかつてのブランド力と影響力を毀損し続けている。当然だが受け手にリーチしないメディアが信頼されることも考え難い。

マスメディアの影響力低下に伴って、社会は共通の情報源を喪失しつつあることはもはや自明であろう。例えばインターネットがなかった時代に政治を語ろうとするものは、恐らくは朝刊、夕刊に目を通し、朝夕のニュース番組を見て、左なら『世界』、右なら『中央公論』に目を通しながら政治を論評したのではないか。著名なコーヒーハウスの議論を引き合いに出すまでもなく、公共性にとって賛否はともかく、それなりに同じ情報(源)を共有し、共有された言語や概念で議論を交わすことが前提だったはずだ。

現状はどうか。人々が見ている媒体も、情報も多様になった。SNSが情報接触の重要な契機だとしても、パーソナライゼーションやアルゴリズム、接触時間帯等の理由によって、目にする記事は各自によって相当程度異なったものになっている。

マーケティング手法を取り入れる政治

議論のための概念や言葉の自明性も揺らいでいる。例えば、現在の日本では「保守」が人気だ。与党も野党もそれぞれ「真の保守」を主張している。「保守か、革新か」ではなく、「どちらが真の保守か」が主題だ。「保守」と「革新」という概念から想起する政党が逆転しているという指摘もなされるようになっている。このとき「保守」と「革新」という言葉を使って議論をするにしても、世代によって、論者によって踏まえる概念が多様になっているだけに、議論や説得に必要なコストは確実に増している。

そもそも政治的選択において、「生の政治家」の発言や発信を参考にし、そのなかでも客観的事実や主張を踏まえて投票するという人はそれほど多くはあるまい。有権者の大半はメディアの人気コンテンツの合間に――報道番組が扱う数あるニュースの1つとして、〝ヤフトピ〟の1つとして、タイムラインのつぶやきの1つとして、あるいはプッシュ通知で送られてくる主要ニュースの1つとして――、一瞬目にした政治家や政党のイメージを手がかりに政治的選択を行っているのではないか。政治は2000年代に入って以来、現代的なマーケティング手法を積極的に取り入れるようになった。インターネットを用いた選挙運動が認められるようになってからは、各政党ともに情報収集と分析、データに基づく戦術改善を通じて、積極的に新しい情報武装を模索している(西田 2015、2018)。

現実政治とその背景を事実上、ほとんど扱わない政治教育にも課題が残されている。多くの有権者は自民党の歴史や業績を説明できず、むろん共産党のそれらも説明できないどころか、長期政権の影響もあって現役総理大臣を五代も遡ってみるとその名前すら思い出すことが困難な状況だ。投票年齢の満20歳以上から満18歳以上への引き下げに際して、日本版主権者教育の重要性が語られたが、状況に著しい変化は見られない。制度改正直後を例外として、最近では低投票率が続く20代とほぼ変わらない水準に収束したようだ。政治の知識に乏しく、情報源も多様化し、コミュニケーションの標準がイメージ中心になるのであれば、イメージを手がかりに投票するほかあるまい。

イメージ政治の時代とポピュリズム

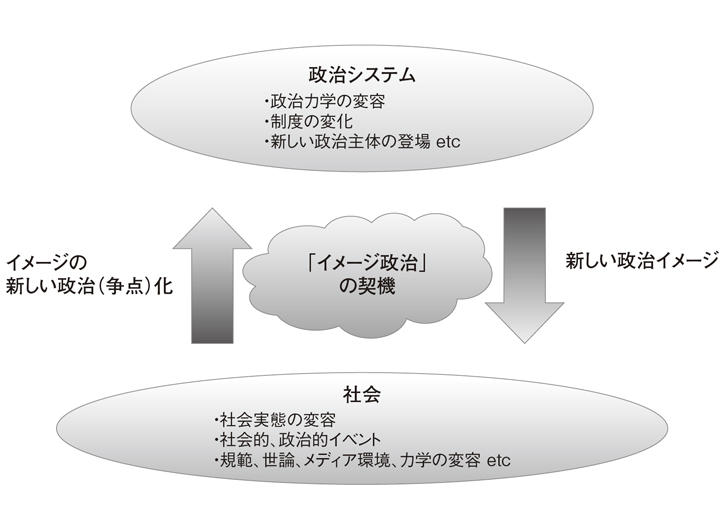

良くも悪くも、理性に基づく政治的選択はますます困難になり、イメージが現在のコミュニケーションの中心になったことで、政治においてもまた存在感が大きくなっている。政治や現代における動員にとってもイメージの活用が効果的かつ欠かせないものになっている。このように知識や論理よりも、イメージが重要視されるとともにそれらによって政治が駆動され、政治(政策)の内実がよくわからないままに何となく政治的決定が進んでいく状況と構造を筆者は「イメージ政治」と呼ぶ(図1)(西田 2018)。

メディアや規範を含め社会が変化していくなかで、イメージが新しく政治的争点として析出され、状況に適応した政治が新しい政治イメージを発信し、社会がまた反応するという循環の構図である。ここでいうイメージはあくまで主観に強く依存したものであり、前述のコミュニケーション手段の変化が加速させている。政治は情と理で動くといわれるが、政治はイメージという情に偏った発信に過剰適応していきかねないし、事実、「志はいささかも揺るがない」という2018年の自民党総裁選において使われた、わかりやすいが内容のないキャッチフレーズを想起するとその不安もいっそう払拭し難いものになる。

ポピュリズムとイメージはどのように関係するのだろうか。イメージ政治において、多数の動員のための理性的な手がかりや共通項は減少し、説得コストが増加する。説得以外に多数の共感を獲得するために、プリミティブな脊髄反射的反応の契機としてイメージが活用されている。いま、多数派を形成することができるのは脊髄反射的反応を誘発できるイメージとメッセージであり、現代のポピュリズムをめぐって生じているのは政治に関連した脊髄反射的反応を競い、動員に繋がる好印象の獲得競争ではないか。

脊髄反射的反応を競う競争のなかでは理性や知識を期待する説得はコスト高になると述べた。仮にある陣営が説得を試みたとしても、その側から他の陣営が脊髄反射的反応を誘発するキャンペーンを展開するなら、最終的にはどの陣営も脊髄反射的反応を競うほかなくなるからだ。

政治における脊髄反射的反応の超克は、社会のアトム化や大衆社会化を踏まえて、近代以降の社会が向き合ってきた古くて新しい問題である。新たな情報技術に後押しされて難易度が高まった普遍的問題とどのように立ち向かうか、その戦略と手法が問われている。例えば熟慮を促す技術が必要なのかもしれないが、しかし熟慮を促す技術に後押しされた「熟慮」は熟慮と呼ぶに値するものだろうか。問題の広がりはとどまるところを知らない。

図1 イメージ政治とその構造〈筆者作成〉

〈参考文献〉

Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt, 2018, HOW DEMOCRACIES DIE.(『民主主義の死に方』濱野大道訳、新潮社)

『ポピュリズムとは何か』(水島治郎、2016、中央公論新社)

『メディアと自民党』(西田亮介、2016、角川書店)

『情報武装する政治』(西田亮介、2018、KADOKAWA)

『ポピュリズムの本質──「政治的疎外」を克服できるか』(谷口将紀・水島治郎編、2018、中央公論新社)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。2020年2月号