"縄文"再訪

-

室井 光広(むろい みつひろ)

作家。

1980年慶應義塾大学文学部卒業。2006〜12年まで東海大学文学部文芸創作学科で専任教員を務める。『おどるでく』で第111回芥川賞(1994年)受賞。著書に『縄文の記憶』など多数。 -

小林 武人(こばやし たけと)

ポストデジタルアーティスト、NPO法人JOMONISM代表。

2001年慶應義塾大学環境情報学部卒業。東京工科大学クリエイティブ・ラボ、株式会社ゴンゾを経てフリーランスに。

-

安達 香織(あだち かおり)

横浜市教育委員会埋蔵文化財専門職員。

2014年慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(史学)。大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所研究員等を経て本年4月より現職。著書に『縄紋土器の系統学』。

「縄文ブーム」再燃の兆し

室井 近年、再び縄文文化への関心が高まっていて、さまざまな展覧会やイベントが開かれているようですが、小林さんが縄文に関心を持たれたのは、どんなきっかけからでしたか。

小林 僕は以前アニメの制作会社にいて、そのとき一緒に仕事をしていたディレクターがすごく縄文が好きだったんです。僕もコンピュータグラフィックスを使うのですが、形をつくるのが仕事なので、純粋に「土器、格好いいな」というところから入りました。なのでアカデミックなきっかけではないんです。

興味深いところとして、小林達雄先生の本などを読んでいると、縄文では1万年以上、自然と共生して文化が続いていて、その中でほとんど戦争の跡が見つかっていないという話がありますね。

室井 そうですね。他国のように、異民族が新しい文化を持ってきて、それまでいた先住民を滅ぼしてしまうといったことがほとんどなかったのが縄文、弥生、そして古墳時代ですね。

つまり、奈良時代以前の長い時代の中で、それまでに成熟していたところに外来のものを取り込んで、それを自分たちの独自のものにしてしまう、というパターンが成立したのではないか。

小林 弥生からずっと現代まで、ピラミッド型の経済・社会システムになっているわけですが、いま日本にすごく閉塞感があるなかで、自分たちのアイデンティティをどこに求めたらいいかと考えたとき、縄文は1万2,3000年続いていて、そのあとの時代の4〜5倍ぐらい長い。そういう時代から学べることもあるのではと思って、今、JOMONISMというNPO法人をつくり、活動しています。

あまり難しい話を言っても一般の人にはなかなか受け入れてもらえないので、音楽フェスティバルやアートといったものと絡めて活動しています。

小林さんが水煙紋土器(山梨県釈迦堂遺跡出土)の3D スキャンデータを使って制作した作品「Quantum Reality ─量子現実─」

室井 大変ユニークですね。安達さんは考古学の専門家ですが、実際に発掘もされているのですか。

安達 はい、毎日外に出て、京都府内の遺跡を朝から夕方まで発掘していました。

私は小さい頃から家族旅行で遺跡に連れて行ってもらっていて、博物館に行くのも大好きでした。そこから遺跡に興味をもったのですが、ちょうど小・中学生くらいの頃に青森県の三内丸山遺跡の発掘・保存・公開活動が盛り上がりを見せていました。

実際に三内丸山に行ってみますと、縄文時代の網かご(ポシェット)の中に木の実が入っていたのが展示されていました。このかごはどうやって編んだのだろうと、虜になりました。その展示の前に、親が心配するくらい長い時間いたそうです(笑)。

ものを見ること、人がつくったものを見るのが好きだったこともあり、ものから過去の人の生活をひもとく考古学を学ぼうと思いました。日本考古学の第一人者、鈴木公雄先生がいらっしゃるところでぜひ学びたいと思って慶應に入りました。

小林 今年は東京国立博物館で特別展「縄文─1万年の美の鼓動」の展示もありますね。

安達 そうなのです。2001年の「土器の造形─縄文の動・弥生の静─」以来、久しぶりの縄文の特別展が開催されることになっています。

2001年前後から縄文人気は少し下火になったところがありますが、またちょっとブームになっているのかもしれません。

小林 そういういいセレクションのものが見られるのは素晴らしいので、縄文は今ちょっと「来ている」かなと思います。

あと、望月昭秀さんという人が『縄文Z I N E 』というフリーペーパーを出していて、全国でいろいろなところに置かれています。望月さんはとてもポップな方向で縄文を紹介しているので、少しずつ浸透していっているかなという感じはします。

縄文と「アニミズム」

室井 今、日本に来る外国人の多くが、日本のアニメに関心を持っていますね。このアニメというものと、縄文時代の「アニミズム」はとても強いつながりがあるように思うんです。縄文時代の人々が、世界のあらゆる事物に精霊のようなものを見ていたというところに、アニメの水源があるのではないかと思ってね。

哲学者の梅原猛さんは「縄魂弥才」という、うまい言い方をしていました。「和魂華才」になぞらえた言い方ですが、弥生時代以降に入ってきた文字や織物、そして金属器といったものは、一言でいうと、効率を優先させるものたちです。梅原さんは、日本の基本的なあり方は「魂は縄文で、才能は弥生」なんだ、という考えなんですね。

子どもたちや外国人に、日本のアニメを切り口にして考古学を語ると、目がすごくキラキラ輝いてくる。これは世界に発信できる何かがあるのだろうと思います。

小林 たしかに、日本のアニメやサブカルチャーというのはすごくアニミズムの影響があると思います。

キャラクターに対する偏愛、造形へのフェティシズムみたいなものの源流は土偶や土器にあるのではないか。ヒトが媒介となりモノにエネルギーを入れる、魂を込める、という感覚が、縄文時代から今まで受け継がれているのかなと思います。

安達 本当にそうですね。アニメを通じて子どもに考古学について知ってもらえるのもそうですし、土偶などの本物が持つ力というのはすごいものだと思います。説明抜きでも子どもたちは引き込まれて見入ってしまったりする。新鮮な感覚で歴史を学べる、そうした「もの」の力を活かしていければと考えています。

文様とメッセージ

小林 僕は前に小林達雄先生と一緒に講演をさせていただいたのですが、そういうときに必ず出る質問があって、「縄文土器の文様ってどういう意味があるのですか」というものなんです。

室井 そうでしょうね。

小林 小林先生は、「物的証拠がないから、研究者の立場としては何とも言えない」というお答えだったんです。でも証拠はなくても、縄文人が何か意味を込めていたはずだと思います。

学説というものも、やはりその研究者のインスピレーションのようなものがまずあって、できてくるんじゃないかと思うんです。なので、そういった個人からの学説がもっといろいろ出てきてくれると面白いなと思っています。僕はアーティストの立場なので、自分のファンタジーでもって縄文に触れたい。

縄文時代については分からないことのほうが多いので、見る人によってその人なりのファンタジーがいくらでも展開できる。アカデミックな縄文があってもいいし、文学的な縄文があってもいいし、アートな縄文があってもいい。

室井 土器は弥生以降、うんとシンプルになりますが、縄文土器の文様というのは、やはり物語性があったと思うんです。メッセージみたいなものが何かあったのではないかと、どうしても思いたくなってしまうところがある。

文様、装飾が極端に盛り上がるのは中期です。代表的な名前でいうと勝坂式ですが、大型で、個人の家で使うような鍋釜ではないと思います。共同体単位で何か祭祀をするときに使った特別のもので、だから、埋もれたあともすごく大事に保存されていたのではないか。

その表面は、カエルとかヘビ、あるいは人間と思しきものがある。でも、それらのいずれでもないような感じもある。この中期に盛り上がった土器の文様は、ただの「文様」とは呼べないような、ちょっと何か超越したものを感じてしまう。

小林 次元が違いますよね。

安達 縄文時代は古いほうから草創期、早期、前期、中期、後期、晩期と分けることができて、1万数千年の間の真ん中の時代を中期と呼びます。その時期の土器は、サイズもほかの時期に比べて大きいのですね。

調べてみると、人口も中期が1番多い。ですので、料理をするにしても、土器でもサイズが大きいものが多く必要だったのではないかという話もあります。また、持ち運ぶという観点からしても、中期の気候は温暖で、環境も比較的安定していたので、その地域に集落をつくって長く住むことができたところが多かったようです。移動しなくてもすむので、大きな土器でも大丈夫だったのでしょう。

三内丸山遺跡は、前期の中頃から中期の大集落ですが、中期の終わりには本当に小さくなってしまって、気候の寒冷化した後期には集落が近くの別のところに移動したとされています。中期の大集落は、発掘すると土よりも多く土器が出て、その収蔵場所に困るくらいなんです。三内丸山遺跡では円筒土器の大きな破片が出てくるのですが、他の地域でも中期の土器は、新潟県の遺跡から出土する火焔型土器(写真)をはじめ、すごく引きつけられますよね。

火焔型土器(新潟県馬高遺跡出土、『縄文土器大成2』(講談社、1981 年)より)

「縄文」と「縄紋」

室井 安達さんのご著書のタイトルは『縄紋土器の系統学』となっていますが、「縄文」ではなく「縄紋」というのにはやはり意味がある?

安達 ええ、特別な意味があります。縄を転がして模様をつけたものに関しては糸へんをつけて、「縄紋」とします。一方、手書きなど他の模様、「文様(もんよう)」には糸へんをつけません。これは、1920〜1960年代に活躍された山内清男先生というもとは生物学・人類学を専攻された研究者が、最初に区別されたものです。

室井 山内先生がどこかで書いていたのですが、昭和6年くらいの話で、棒に撚(よ)り紐をコイルみたいに巻いたものを、机の上で転がしてみた。

安達 そう、それで縄で模様をつけたんだ、ということに気づいたらしいですね。

室井 それまでは、回転させて模様をつけるということが分からなかった。縄以外の文様も多いですよね。

安達 ごく細い竹筒とか貝とかもありますね。一方、植物の繊維を撚って作る縄には、撚り方によって、多くの種類があります。さらにその縄の転がし方にも、バリエーションがあるので、「縄紋」は、相当多種多様です。山内先生はこれを把握された。それだけでなく、縄文時代の多くの土器に加えられている「縄紋」に地域や時期ごとの特徴があることを見出されて、「縄紋」を土器の分類の重要な基準の1つにされた。他の「文様」とは区別されたのです。

室井 もう1つ、僕もよく分からないのですが、縄文時代には絵画表現がないということです。あれだけ精霊の信仰みたいなものが濃厚にあった時代に、絵画に類するものが1つもないということは、異様な感じがする。これは僕が勝手に想像しているのですが、絵画は禁忌としてあったのではないか。

つまり、当時も小林さんのようなアーティストはいっぱいいて、描けばいくらでも描けたんだと思う。けれども、精霊みたいなものを形にして表現してはいけないという禁忌があったのではないか。

絵画や音楽という方向にはあえていかなかった縄文の人々が、土器に文様を残した。これをどう理解すればいいのか。

もちろん、今でいう文字とは異なると思います。ただ、当時の人がそれを見て、まさにアニメのように、何か物語として理解できる一連のパノラマになっていたのではないかとも思うんです。

小林 僕は、土器の文様は、言語化できないエネルギーの流れを形にしたものだと思っています。踊っていたりするときの感覚って、この文様の感じに近いんじゃないか。そういうエネルギーを形として固着させたものが、縄文土器の文様だと思っています。

土器に「失敗作」はない?

小林 縄文中期の土器は本当にマジカルですよね。シャーマニックな造形です。それが後期、さらに弥生にいくと、まさに機能ばかりの方向になっていって、それが現代の社会に続いてきている。

たしかに文様というものは、実際の調理をするうえでは無駄というか、邪魔ですよね。でも、土器にそういう文様をつくりこんでいくという営み自体が、食べることに対する感謝の念でもある。

しかも、縄文土器で煮炊きをするということは、当時からしたら、最先端のテクノロジーを駆使していることになる。それまで硬くて食べられなかったものが、火にかけることで食べられるようになったわけです。

1度自然からもらった命に、さらに調理を加えて、いわばさらに新しい形に産みなおしている。それに対して装飾をつけるというのは、縄文の彼らにとっては合理的なことだったのかなと。

安達 なるほど。

室井 あと、これも小林達雄先生が言っていたことだけれども、あれだけ大量の土器が各時代にわたって、数えきれないくらいいっぱい残っているにもかかわらず、専門家が見たとき、われわれの今の尺度でいう「失敗作」というのはほとんどないというんです。

僕みたいな人間が陶芸をやったら、めちゃくちゃでヘンテコなものができるじゃないですか(笑)。そういうものが残ってもよさそうなのに、やはりこんな土器は焼いてはいけない、みたいなことが、不文律としてあったのではないか。

小林 たしかに、いいものばかりが残っていますからね。

安達 一応、これは練習したのではないかと思われるようなものとか、きっと子どもが大人に教わりながらつくったのだろうというような、小さなサイズで文様もたどたどしい土器などはあります。

本当に手の跡、指紋までが残ってしまっているようなものもあって、そういうあまり見栄えのしないものは、博物館でも展示されないことが多いんです。

室井 なるほどね。

安達 ただし、作るうえでの決まりというのはかなりしっかりあったと考えられています。地域・時期の特徴に基づいて分類する単位を考古学では「型式」と呼んでいますが、練習用だと思われるような土器でも、その型式の特徴を捉えた文様が書かれているんです。

つまり、練習でつくっていたとしても、その地域、その時期の集団が守っていた決まりにしっかり則っていた。どういう描き方で、こういう順番でこういう模様を描かなければならない、というものがあったわけです。ですから、それこそ絵画的な表現とか、逸脱した文様の土器は生み出されなかったのではないでしょうか。

小林 あくまで僕の感覚的なものですが、いろいろ土器を見ていると、まさにマスターピースと呼べるようなすごくうまい土器が1個あって、あとはそれを真似たもの、みたいなものが多いように思います。

山梨はすごくたくさん土器が出ていますが、縄文中期は村ごとにスタイルが違うというぐらい、いろいろなスタイルがありますよね。

でもその中でも、例えば釈迦堂遺跡(山梨県)の水煙紋土器の大きいやつみたいな超マスターピースがあって、あとはみんなそれを真似してつくっているみたいな(笑)。

安達 そうですね。たしかに、あの遺跡、あの集落のものが一番優れている、といった傾向は今でも見て取れますね。

小林 あと、新潟だと火焔型か王冠型が多いですが、その中でもちょっとだけ、長野県の井戸尻遺跡のほうのスタイルが混じっているやつとかもある。

たぶん、他の集落からアーティストがやってきて、自慢して見せたんだと思いますよ(笑)。それを見て、「じゃあ俺もちょっとつくってみようかな」みたいな感じで。

安達 他の地域の様式を取り入れていくんですよね。そうやって変化していく。

「少ないものでいい」という考え

室井 土器がどう使われたかという点で、1つ気になっているのがお酒なんです。縄文時代に固有の酒があったか、なかったか。

安達 三内丸山遺跡などでは、ニワトコの実のほか、熟した果物を食するショウジョウバエのさなぎも検出されていて、ニワトコの実を発酵させて、お酒をつくっていただろうと考えられています。縄文時代の人のまわりに何があったのか、植物学・昆虫学などの研究者と共同することで、分かることも多いのです。あと、注ぐ形をしていて、凝った装飾が施された土器も後・晩期になると多く出てくるので、それらでどんな液体を注いだのか興味深いですね。

小林 山梨県にルミエールというワインの会社があります。そこでは自前で縄文土器を焼いて、その中でワインを醸造しています。

あと、当時は山ぶどうを使っていたのではないかという話もあって、実際につくってみたら、アルコールが入っていて飲めるけれども、美味しくはない(笑)。糖分がちょっと足らないと言っていました。当時でも酒好きな人はつくっていたんじゃないでしょうか。

室井 あと、環境問題の関連で注目されていますが、竪穴式住居などでは、常に掃除をしていなければ生活できなかったでしょう。トイレの問題もあるし。

土器も、小林先生の受け売りでいうと、明らかに破損をしていないのに、時期がくると大量にある決まった場所に投棄されている。一方で、破片をすごく大切にして、口縁部分に破片をもう1回付け直したり、穴が開いたところを補修したりしている。捨てる/再利用するというまったく矛盾した動きが2つあって、これをどう考えたらいいのだろうか。

貝塚も、単なるごみ捨て場であったはずはないと思います。今日的にいえば、そこで何か祭祀みたいなものも行われていた可能性が高いのではないか。

安達 土器が割れたら再利用するというリサイクルの考え方もあったようで、破片を海での漁のときに使う重り(土錘)として使ったりしていたようです。破片のまわりを丸く磨いて、両端に切れ目を入れて。関東では中・後期に結構たくさん出てきます。

室井 僕もそれ、千葉の河岸段丘で拾ったことがあります。裏を見ると、ものを煮沸した跡だと思うんですが、黒いすすが残っている。

つまり2次利用されたことはほぼ明らかで、最初は土器になって、なんらかの理由でそれが壊れた後、それを網で十字に縛って、重りにして漁に使った。こういうのを見ると、僕は涙が出るんだよね。

小林 大事にしていたんでしょうね。工業製品に囲まれている僕らと違って、これらの土器は、身近にいる人が思いを込めてつくったものであるわけで、そうしたら大事にしようと思う。

これは今の社会には欠けているところで、使い終わったらすぐ捨てる。もちろん縄文時代には戻れないけれども、そこから学ぶこと、さらに、学んだことを現代のテクノロジーを

通じて広げていくことは可能じゃないかと思っています。

室井 縄文の人は、例えば雌鹿を意識的に捕らないようにしてきたという話もあります。乱獲して全部捕りきらないようにしていた。まさに、われわれに欠けている最も重要な視

点は、「少ないものでいいんだ」という考え方ですよ。

現代は、蓄積すればするほどいいという、富の社会、そして格差社会です。それと真逆だったのが縄文だと思うんです。われわれは、これでは足りないのではないかとつい心配になって、どんどんため込むのだけれども、縄文では、食料でも何でも、これくらいあれば十分だと社会全体で取り決めていたのではないか。

小林 奪い合えば足りないけれども、分け合えば余ると言いますよね。その精神が基本にあって、縄文には贈与文化があった。つまり、お金ではなくモノをやりとりしていた。

自分がうれしいものは人にあげてうれしいし、人が喜んでくれたらうれしい。そういう非常にベーシックな感覚に基づいた社会だったと思います。その後、いわゆる倭人という人たちが来ると、交易という形でお金を介するようになってくるわけですが、それ以前にあった感覚を取り戻せないか、と思っています。

縄文人のコミュニケーション

室井 僕は言葉をいじるのが仕事ですから、その意味で一番興味があるのが、当時の言葉の問題です。

先ほどの「土錘」も、当時の人が「土錘」と言っていたはずはない。だいたい「土器」という言葉も、縄文人がそのように言っていたはずはなくて、別に何かしらのかたちで表現していたはずでしょう。

もちろん、ただ単にモノの交換だけもあったかもしれないけれども、クリエイターの人たち同士は、やはり言葉でやりとりしていたのではないか。だから、そこに何か名前があったに違いない。

小林 やはり何らかのかたちでコミュニケートしていたわけですよね。例えば長野県の星糞峠の黒曜石が青森県で出たり、糸魚川のヒスイが三内丸山で出たりしているので、おそらく僕らが思っているよりも大きな規模でコミュニケーションしていたのではないか。

室井 だとすると、やはり共通日本語みたいなものが成立しているということが前提にないと、やりとりができないと思うんです。

アーティスト同士だったら、言葉であまりやらなくてもいいとは言っても、やはり言葉が前提になったのではないかと思います。

もちろん方言と同じで、地域差があって、もしかしたら通訳みたいな人が必要だったかもしれない。例えば青森と会津だったら、当時なら話も通じない。実際、つい最近までそうだったのだから。

小林 必要な単語は少なかっただろうから、身振りと知っている単語だけでコミュニケーションできる、みたいな感じだったのかなとも思うのですが。

室井 中部地方の巨木信仰ってあるでしょう。御柱祭りなどは縄文直系の祭りだといわれていますが、ああいう、木を山から下ろしてくるという作業はどうやって行っていたのか。三内丸山でも、巨木の柱の跡がありますね。

電動のこぎりも何もない時代に、いくら多人数が集まったとかいっても、あれだけの巨木を扱えるというのは、相当高度な技術です。「縄文尺」という単位もあったのではないかと言っている学者が結構いますよね。こういったことは現在どう考えられているんでしょう。

安達 柱の跡しか残っていないわけですから、考古学者だけではなく、建築学の研究者や専門家に柱の太さを見てもらって、どのくらいの高さの、どのくらいの重さだったら耐えられるかを調べて、その上部構造にどのようなものが建っていたのか、復元していくことになります。

これは考古学者だけではできません。生活復元というのは、生活に関するすべてが対象ですから、結局はすべての学問の方々と共同していかないと、縄文時代の人の生活を復元することはできないと思います。

そして、アカデミックの中だけではなくて、一般の方も含んだもっと広い範囲で交流するなかで「縄文人」の姿が浮かび上がってくると思います。広い範囲から集めて研究した成果を発信していかなければいけません。

多様性・共生の縄文社会

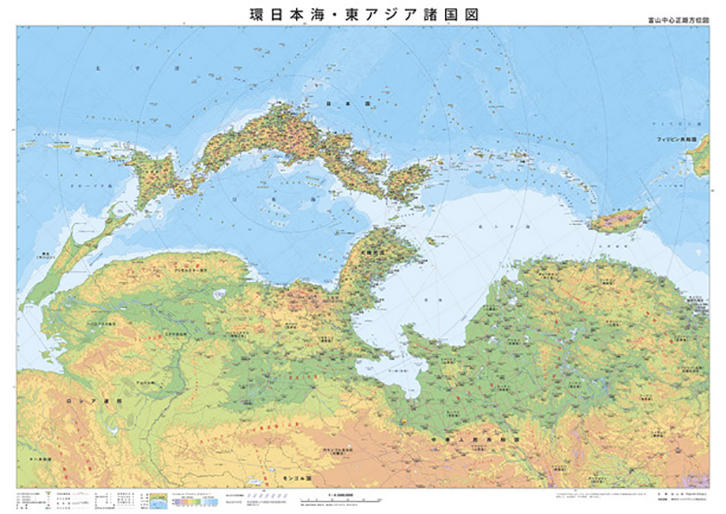

室井 富山県が「環日本海・東アジア諸国図」という地図をつくっています。通称「逆さ地図」で、日本列島を逆さに見ているものです。

環日本海・東アジア諸国図

この地図は富山県が作成した地図(の一部)を転載したものである。(平成24 情使第238 号)

ヨーロッパの地中海文明については、周りのさまざまな地域が研究されていますね。アフリカも含まれているし、ヨーロッパ中心ではない。地中海という豊かな資源の海の全体で文明が行き来していたわけで、それの東アジア版を発想しないと駄目だということなんですが、僕もまったくそのとおりだと思ったんです。

日本列島を逆さに見て、日本海というものを東アジアにおける内海として考えたとき、古代史というのはもっと解けてくるんじゃないかと思います。

縄文時代、もちろん現代の意味での国家という概念はなかった。そして昔は全部、海運でしょう。海流に乗れば速く移動できる。その点において、富山や若狭湾といったところが、縄文時代においても大きな役割を担っていたのではないか。東アジアを中心にさまざまな地域の人々や文化が行き交う場所になっていた可能性があります。

小林 僕も、縄文時代は日本の歴史において1番インターナショナルな時代だったと思っています。

南方系の人も、ロシア系の人も、当然、朝鮮半島から渡ってくる人もいた。そういう人たちと交わることによって、非常に多様性のある社会だったのではないかと思います。

そういう人たちがお互いの多様性を認め合っていたからこそ、1万年、平和が続いていた。その多様性、そしてそれに対する寛容さ、みたいなコンセプトを現代でも大事にしていきたいと考えています。

安達 縄文時代は1万年以上と長く続いたわけで、その縄文時代の中でもその地域の環境に適応して、うまく折り合いをつけて長く存続した、居住をし続けた集落があるんですね。

環境と折り合いがつかず長く住み続けられなかった集落と比較して研究することで、私たちの人類の共通の課題である環境問題を考えるうえでのヒントが何か得られるのではないかと考えています。

考古学というとどうしてもベクトルが後ろ向きの学問と見られがちなのですが、やはり前向きの、未来へ向けたメッセージを発信していきたいと強く思っています。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。