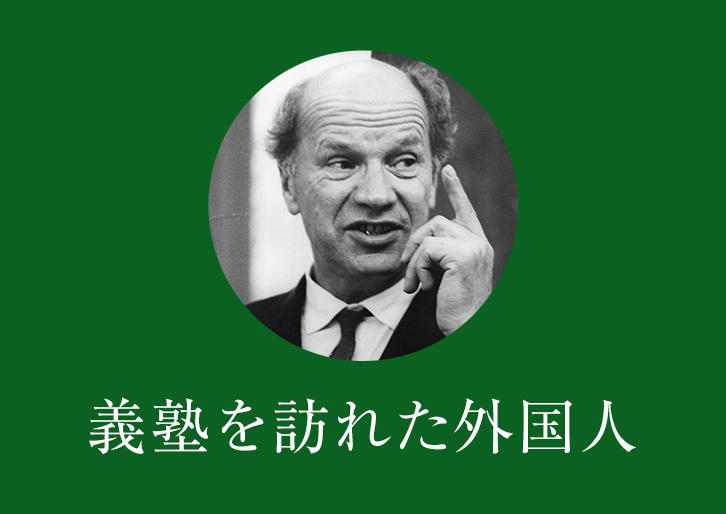

義塾を訪れた外国人

セルゲイ・イリユーシン

-

長島 昭(ながしま あきら)

慶應義塾大学名誉教授

1967(昭和42)年10月5日にセルゲイ・イリユーシンが慶應義塾を訪問した。彼の公式タイトルはソ連の最有力大学の1つレニングラード大学の前学長ということなので、三田キャンパスへの来訪であった。永沢邦男塾長や国際関係担当の清岡暎一が迎えた。しかし後に説明するように、彼は航空工学の権威で第2次大戦中からソ連圏を支える航空機産業を代表する最重要人物のひとりであったので、小金井の工学部からも久野洋(後の塾長)、渡部一郎、梅沢純夫(工学部長)ほかの関係者が迎え、対応した。三田では関係者との懇談の後、レセプションが行われた。

セルゲイ・イリユーシンとは

セルゲイ・ヴラジーミロヴィッチ・イリユーシンは1894年、帝政ロシアのヴォログダ県ディリャレヴォに生まれ、第1次世界大戦にパイロットとして従軍した。ロシア革命後1918年に共産党員となり、19年赤軍の空軍技官となるころから頭角を現す。26年に空軍アカデミーで工学の学位を得て48年に母校の教授となった。

彼の主な業績は航空機設計に従事したことで、彼が設計したイリユーシン2型機と4型機などが第2次大戦でソ連空軍に非常に貢献した。イリユーシン機は3万6千機も製造されたというから、世界航空界において抜群の有名人になったのもうなずける。第2次大戦後には、彼の名を冠した18型や62型旅客機も設計した。62型は安全性に優れていたと言われるが、燃費性能が悪く、その改良機(62M)が設計された。62型の改良機は傑作として特に評価が高く、旧ソ連圏で各国首脳の専用機などにも長年にわたり使用された。

彼の名を冠したS・V・イリユーシン記念航空複合体(1933年設立、現在は株式会社)は旧ソ連圏・ロシア圏最大の、そして現在に至るまで世界有数の航空機製造会社である。戦中戦後の旧ソ連とその後のロシアの最盛期を支えた数々の名機を生産した。今でもロシアだけでなく中国や北朝鮮ほかの国々の軍用機などとしても使われる。プーチン大統領の2016年の来日や、目新しいところでは2018年6月の金正恩朝鮮労働党委員長のシンガポール訪問では、専用機イリユーシン62型機が飛来したと報道された。ただしイリユーシン機には随員が乗り、金委員長はボーイング機であったらしい。

セルゲイ・イリユーシンはソ連科学アカデミー会員となり、スターリン賞、レーニン勲章はじめ数多くの勲章を何回も受章し、社会主義労働英雄となった。彼は来日の10年後、1977年に死去し、モスクワの有名なノヴォデーヴィッチ修道院墓地に埋葬された。ここにはスターリンの妻や宇宙飛行士などの名士の墓が多数並んでいる。

余談だが、彼の息子ヴラジーミル・イリユーシンも旧ソ連で有名な航空パイロットであった。世界最初の宇宙飛行士ガガーリンより前に宇宙飛行を試みて、中国に不時着したという噂が一時あったが、これは噓報だったらしい。

第2次大戦後の日本の航空工学研究と冷戦時代

第2次大戦後、米軍を中心とするGHQは日本の航空工学の研究禁止命令を出した。東大の航空工学科や航空研究所などに残っていた優秀な学者・研究者は、慶應大、日大などの私立大学あるいは企業に移り、研究設備・装置、試験機器は廃棄されたり移管・預託された。1950年代末の筆者の学生時代には、そのような教授陣がまだ何人か工学部の小金井キャンパスで教え、機器が実習に使われていた。

イリユーシン来日当時は欧米圏とソ連圏が激しく対立する東西冷戦が継続しており、その中で招聘手続き上の困難も多かったと想像される。この時は早稲田大学との交換教授として来日したものであった。世話役を務めたのは早大理工学部教授であり塾工学部講師でもあった佐藤常三である。

イリユーシン来日の翌年1968年に塾の谷下市松教授を委員長として開催された国際蒸気性質会議にソ連から3人の有力教授が参加した時には、委員会幹事として筆者も入国手続きには苦労させられた。そしてまさにこの会議初日の朝、臨時ニュースがワルシャワ条約軍とソ連軍のプラハ侵攻を伝えた。

因みに当時はこの蒸気性質研究はソ連では重要研究で、その研究リーダーのウラジーミル・キリリンは後にソ連閣僚会議副議長、科学技術大臣となり、迫害されたアンドレイ・サハロフの擁護に尽力した。サハロフは1975年にノーベル平和賞を受け、1989年に三田に来塾して慶應義塾の名誉博士称号の学位を受けた。

さて、イリユーシンの1967年の来日のもう1つの動機として考えられるのは、日本航空のモスクワ線開設に関係する。日本航空はアエロフロート・ソビエト航空との日ソ共同運航で1967年4月に悲願の羽田—モスクワ線の開設にこぎつけた。日本航空側は当初はソ連のツポレフ機を使用したが、1969年にはイリユーシン62型機へ変更し、1970年からDC8 型機へ変更した。(「JALモスクワ線開設50周年記録」)。

来塾の経緯と塾工学部の状況

セルゲイ・イリユーシンの義塾訪問は佐藤常三の世話によると思われるものの、イリユーシン本人の希望もあったかもしれない。というのは第2次大戦後の塾工学部の教授陣には航空工学に関係する著名な人々もいたからである。

塾工学部は藤原工業大学として戦時中の1939年に創設され、第2次大戦の末期、第1期生の卒業する1944年に慶應義塾に寄附された。藤原工大の初代学部長は海軍技術中将の谷村豊太郎であった。しかし戦争末期に米軍機による空襲でほとんどの校舎や設備を失い、戦後の慶應義塾では工学部の廃止も話題に上がっていたらしい。事実、まだ新設後間もない冶金工学科は廃止されてしまった。

この苦境の中で、工学部再建のために昭和22年に新学部長に迎えられたのが、元東京帝国大学工学部長の丹羽重光(にわしげてる)であった。丹羽は小金井キャンパスや教授陣の一応の整備を終えて引退したが、筆者が1960年に学生新聞の記事を書くために訪問した時に、次のような印象的な話をされた。

「大学で最も重要なのは先生だ。瀕死の工学部再建のために私がまず考えたことは先生の先生を招くことだった。当時の3学科に1人ずつ先生の先生を招いた。」

そしてこの時に機械工学科に招かれたのが栖原(すはら)豊太郎であった。栖原豊太郎は1916年に東大に初めて航空工学科を設立するための調査委員の一人であった。他に委員には田中舘愛橘(たなかだてあいきつ)、寺田寅彦ほかがいた(日本機械学会誌「日本における航空学研究の初期と航空研究所および航空学教室創設のころの回想」1961)。因みに田中舘愛橘は若い頃、慶應義塾に学んだこともある。

栖原は1929(昭和4)年度に「特殊高速活動写真撮影機の発明製作」で朝日賞を受けている。この装置は秒速1万枚の撮影が可能で、弾丸など超高速飛翔体の撮影を行える世界的な発明であった。航空工学に大きな貢献をしたと思われる。占領軍による航空工学の禁止命令で、この超高速度撮影装置も塾小金井キャンパスに移設されていた。筆者は学生実習でこの装置を見学させられたが、円盤に多数の感光フィルムを張り付けて超高速で回転させて撮影するものだった。後年、東大に返還された。

栖原は日本の航空工学の立役者の1人で海外にも知られていたと思われるが、イリユーシン来訪時には既に塾を退職していた。塾機械工学科には渡部一郎などもいた。渡部は戦争中は東大航空研究所で世界記録の長距離機の過給機の開発に従事し、GHQによる航空研究所の解体後、塾に移った(「日本機械学会誌座談会記録(1942)」、「航空ファン」誌など)。

このほか塾工学部には潜水艦防振などでも知られた鬼頭史城や、中島飛行機で日本最初のジェット・エンジン開発にも加わったことのある佐藤豪などもいたし、非常勤講師には山本峰雄ら戦時中の航空工学関係者が何人も教えていた。

また、戦争中の軍事研究の装置・機器は占領軍によって廃棄命令が出たり、研究禁止で廃棄されたりしたが、重要装置の一部は小金井キャンパスにも移管保存されていた。

例えば、世界記録を樹立した航空研の長距離機の機体部分は羽田空港に保管後に廃棄されたというが、エンジンの1つは小金井キャンパスに戦後長く保管されていた。それは矢上キャンパスに持ってこられたが、後に他大へ譲られたのは残念であった。

左から佐藤常三、荒井定吉、イリユーシン(萬來舍にて)

その他

イリユーシンの塾訪問の世話をした佐藤常三は、冷戦下の困難な時代にソ連との学術交流に熱心に貢献をした。彼は第2次大戦前に京大理学部卒業後、旧満州の奉天(現在の瀋陽)で応用数学の研究をする傍らロシア語を習得した。戦後早大教授となり、塾工学部では講師として応用数学を教えていた。

国際的な学者で、泊まり込みの研究熱心さで有名で、筆者もある日早大の佐藤教授室の扉を開けたら、眼の前に山積みの書籍のほか鍋や皿が置かれ、洗濯物がぶら下がっていて仰天した。1959年頃、塾工学部では彼の勧めで初めてロシア語講座が開設されたが、佐藤が紹介した講師がロシア演劇・バレエに造詣の深い早大教授野崎韶夫(よしお)であった。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。