福澤諭吉をめぐる人々; 富田正文より

あかあかと一本の道とほりたり

たまきはる我が命なりけり

斎藤茂吉、大正2年の作である。

福澤諭吉の研究者・考証家として、また「慶應義塾塾歌」の作詞者として知られる富田正文(とみたまさふみ)は、まさに福澤諭吉という存在によって照らされた1本の道を我が道として、それを黙々と、真っ直ぐに歩んだ人であった──かつて彼を慕う人々がその米寿を祝った時、富田は挨拶でこの歌に触れ、それが自身のため大事なものであったことを語った。私はこれを聞いてから、富田について右のような印象をもつようになった。今回は富田が歩んだその道を、読者とともに辿ってみたいと思う。

震災後の出会い

富田正文(戸籍上の表記は冨田)は明治31(1898)年8月20日、茨城県磯浜町で生まれ飯富村の藤井で育った。文学青年だった彼は水戸中学卒業後、足かけ4年ほど住友銀行で働くうち大学進学を考えるようになり、大正9(1920)年秋、慶應義塾大学の文学部に入学した。ただし学資は乏しく、家庭教師や翻訳などの仕事をしながら学ぶ苦学生であったという。

その富田が福澤の著作や義塾史を研究する道を歩む転機となったのは、在学中の大正12(1923)年9月1日に起きた関東大震災であった。

当時、雑誌の記者をしていた彼は、この震災のために仕事を失った。そうなると学業の継続はもう難しい、故郷に帰る前にお別れを、と三田の山へ足を運んだ、そのことが、全く思いも寄らぬ展開を生むことになった。

偶々そこへ理事の林毅陸(はやしきろく)が通り掛り、話を聞いて富田の苦境を知った林は1つの提案をした──今度、石河幹明(いしかわかんめい)さんが福澤先生の伝記を編纂(へんさん)する、雑誌の記者だったのなら、その材料を集めるために人に話を聞いたりする仕事があるのだけれど、君はやれるか。

この奇縁から、富田はほどなく開設された福澤先生伝記編纂所で、同郷の大先輩でもあった石河の助手をしながら学業を続けることになった。ただ彼は「この仕事に携(たずさわ)る迄(まで)は、福澤先生に就(つい)て殆(ほと)んど無知識であつた」(富田「福澤先生の研究」、1927)。それを言うと石河は『福翁自伝』を渡し、どこに何が書いてあるか、諳(そら)んじるまで繰り返し読むよう命じたという。

このように始まった福澤伝編纂の仕事で、富田は常に傍らに在って石河幹明の仕事を扶けた。その口述を文字に起こし、その命ずる所に従って取材に赴き、談話をまとめ、原稿の字句を点検し、資料を整理し史実を考証した。

長らく『時事新報』の主筆を務めた石河は極めて厳格な編者であったが、この若い助手の仕事に信を置くようになり、彼が手掛けた談話筆記も多く採用した。昭和6(1931)年、4巻から成る『福澤諭吉傳』(以下「傳」)が完成した時、石河はとくにその例言で富田の功を記してその労を多とし、さらに第四巻の末には、富田自身が書いた「本書の編纂に就て」という一種の解説文が、署名入りで掲げられることとなった(刊行は翌年)。

その文で富田は、石河が福澤の言行に恣意的な解釈評論を排し「厳重に事実を事実として記述するといふ立場を守」ったことを強調しているが、この姿勢は、後の富田自身の仕事にも継承されることとなった。晩年富田は、石河の手伝いができたことを「生涯の幸いであり、また光栄の至りであった」と言っている(『考証福澤諭吉』序)。

あわせてまた、富田はこの仕事を通じて、義塾を創った福澤諭吉という人物に対する認識を全く新たにした。入学して後、何かにつけて「福澤先生」を持ち出す人々に「錦の御旗」の押し付けを感じていた彼は、「自伝」を読み石河の下で福澤の人と思想に向き合ううち、数年後には「先生の事蹟の如きは十分に科学的な研究対象とするに価する。先生の生涯の研究は一面に於て維新史の研究であり、明治文化発展史の研究であり得る」(「福澤先生の研究」)と説く人になっていた。

福澤学の専攻学者

富田は大正15年に英文科を卒業した後も嘱託として編纂を続け、昭和6(1931)年4月には義塾の職員となった。以後『続福澤全集』7巻(1932~4、大正版『福澤全集』の続編)の編纂に当たる一方『慶應義塾75年史』(1932)1冊をほぼ独力で書き上げるなど、老齢の石河が退いた後、福澤の著作と義塾の歴史に関わる仕事の多くを任されるようになった。

折しも震災後の日本では明治史を回顧研究する動きが盛んであった。福澤の著作や詳細な伝記が出たことは、世の福澤への関心を喚起し、昭和10年ごろには「福澤ルネサンス」というような状況が到来した。このような時代、義塾には問い合わせや持ち込まれる資料が増え、それらを一手に扱う富田は、 塾内外の人々から貴重視された。

中でも昭和8年から21年まで塾長を務めた小泉信三は、とくに富田の人と学問を愛し、彼を支えた1人である。職員としての富田は『三田評論』を編集し、庶務課・塾員課主任や総務課長として働き、小泉が用いるさまざまな文章の起草にも当たった。小泉は昭和13年度から自身の担当科目という名目で大学に「明治文化史」の講座を置き、塾生が職員である富田から福澤と塾史を学べるようにもした。

戦時、福澤を自由主義者と攻撃する者もある中、富田はそれまでに発表した文を『福澤諭吉襍攷(ざっこう)』(1942)と題する1冊にまとめた。小泉はそこに序文を寄せてこのように言っている。

福澤学といふ名称はまだ一般に通用してゐないが、假(か)りに此(この)学問が成り立つものとして、さうして今日其(こんにちそ)の専攻学者は誰々であるかといへば、吾々(われわれ)は先(ま)づ指を本書の著者富田正文氏に屈しなければならぬ。

福澤学の、第1に指を屈すべき専攻学者──それは富田を形容するのに最も相応しい言葉であったと思われる。

『福澤諭吉全集』の完成

以後福澤学者としての富田の仕事は平成5(1993)年8月27日に95歳で亡くなる間際まで続けられた。その中で最大の仕事は、今なお底本典拠として用いられる『福澤諭吉全集』全21巻(1958~64、別巻1971、岩波書店)の編纂であろう。

戦後になって、多くの新資料が発見されたことで、岩波書店は新たな福澤の著作選集・全集の刊行を企画した。新設された慶應通信株式会社(現慶應義塾大学出版会)の運営に当たっていた富田は、それまでに蓄えた経験と学問を注いで、この著作集の主編者として多忙な日々を送ることになった。

全集の編纂は小泉の監修と土橋俊一(つちはししゅんいち)の補佐を得て始められたが、その後も多く新資料が発見されたことで、全巻を出すまでに10年以上を費やした。この間富田は、原稿の校合、厳密な考証、それを踏まえた周到な注釈の執筆などを弛まず続け、昭和39年、65歳の時、ついにこれを完成した。

慶應義塾創立100年記念事業の1つとなったこの新たな全集の完成は、世間にも喜びを以て受け入れられた。義塾は同年、この難事業を全うした富田に日本人として初めて慶應義塾大学名誉博士の称号を授与、また日本学士院は翌年、この全集の編纂校訂註解の業績に対して日本学士院賞を授与した。

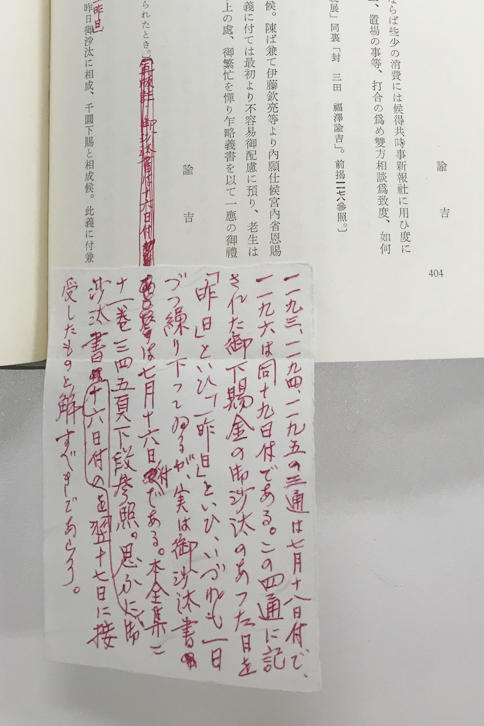

ただし、全集の校訂や補足修正、考証はその後も丹念に、精力的に続けられた。富田が手許に置いた全集に残る多くの付箋と詳細な書き込みは、それをよく伝える証左である(写真)。

なおまた、石河幹明の「傳」を継ぐ「富田の福澤伝」を望む声も多くあった。その1人でもあった土橋の提案で『三田評論』誌上に富田による「考証福澤諭吉」の連載が始まったのは昭和53年5月、それは89歳となった62年10月の80回まで続き、亡くなる前年、『考証福澤諭吉』上下二巻(1992)として出版された。それは70年間、1本の長い道を歩き続けた学者の、生涯の集大成であった。

付箋と書き込みの残る『福澤諭 吉全集』(慶應義塾大学出版会蔵)

温かい人、文の人

富田について、ここで触れておきたいことがまだ2つある。

その第1は、その無私で飾らぬ深切な人柄のことだ。私は学生時代、丸山眞男、芳賀徹(はがとおる)といった人たちが異口同音に、富田先生にお世話になったと語るのをよく聞いた。学生団体の福澤先生研究会では会長として、三田新聞学会では副会長や『三田新聞』の主幹として、それらの運営に力を発揮する一方、長く学生の面倒を見て、師のような長兄のような存在であり続けた。

塾内外の学者や後進を励ます温かい人柄は、彼がとくに若い読者を念頭に注を施した『福翁自伝』にまで及んでいる。一緒に暮らした孫たちによると、家庭ではごく普通のおじいさんだった、電話の応対はぶっきらぼうにも聞こえたとのことだが、その「古風朴直(ぼくちょく)」な学風と人柄(芳賀徹)もまた、よく慕われた理由であったと思う。

第2に、その「文の人」としての側面である。富田が福澤生誕百年の記念歌「日本の誇(ほこり)」(1934)、「慶應義塾塾歌」(1941)の作詞者であることはよく知られているが、文学青年であった富田は、若い頃には小説も書いていた。大正13年創刊の文芸誌『青銅時代』には1年ほどの間に小説5篇、対話篇1つを出している。同15年には『三田文学』に短編「仲秋」を発表して、編集長の勝本清一郎(かつもとせいいちろう)から「純情に満ちた素直な作風が大変好い」との評を得た。『三田文学』にはその後も度々寄稿し、戦時中、同誌が停刊した時は、富田自身が発行人であった。さらに英文科出の富田には、米国の社会派作家アプトン・シンクレアの作品“Money Writes!”(『金が書く』、1930)やシンクレア評伝の翻訳もある。

そういえば富田の文にも、穏当堅実な筆致の間からシンクレア張りの批評精神が顔を出すことが時々ある。富田の福澤研究を考える場合には、時に広く、文の人としての仕事や気質にも目を向けることが必要だと思っている。

たまきはる命死ぬべき恋もせば

この淋しさの癒えもせむかも

大正7(1918)年4月、読売歌壇に採られた歌の詠み手は「横浜 富田正文」。自らの道を見出す前、19歳の富田の作と見るとき、その後の生涯を想うて、感慨は尽きることがない。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。