<キオクシア>

eetimes

↓

AI向け需要が順調のようです。

↓ 第10世代も開発しています。

日経

↓ 2024年12月18日。上場

Google Finance

↓

初値1440円から、一気に上昇しています。(上場している事すら忘れていました。)

<ライバル達は。。>

<Westerm Digital>

eetiems

↓

Western Digital さん。HDDとSSDとの比較です。

++++++++ 貼り付けます。

フラッシュ応用品の粗利益率は32.5%となった。前期の38.9%から、6.4ポイント下降した。ビット換算の出荷容量は前期比9%増である。記憶容量当たりの平均販売価格(GB単価)は、全製品(Blended)が前期比10%減、同一製品(Like-for-like)が同13%減と出荷容量の増加分を超えたマイナスとなった。

「HDD製品」の2025会計年度第2四半期(2024年10月~12月期)における売上高は前四半期比(前期比)9.0%増、前年同期比76.2%増の24億900万米ドルである。粗利益率は38.6%で前期から0.5ポイント上昇した。総出荷記憶容量は前四半期比7%増と拡大した。

HDD製品の販売台数はクラウド向けが930万台、クライアント向けが210万台、コンシューマー向けが210万台である。それぞれ前の四半期と比べ、30万台増、20万台減、20万台増となった。

HDD製品全体の販売台数は1350万台である。前の四半期からは30万台増加した。HDD製品の平均販売価格(ASP)は172米ドルである。前四半期の164米ドルからは8米ドル上昇した。なお前年同期(2024会計年度第2四半期)のASPは122米ドルだった。

++++++++

HDD好調です。粗利益も良い。逆にSSD等のフラッシュ応用品の粗利益は下がっています。面白い現象です。HDDの用途のほとんどはクラウドです。=AI用途と考えてよいでしょう。

<サムスン電子>

ASCII

↓

+++++++++++ 抜粋します。

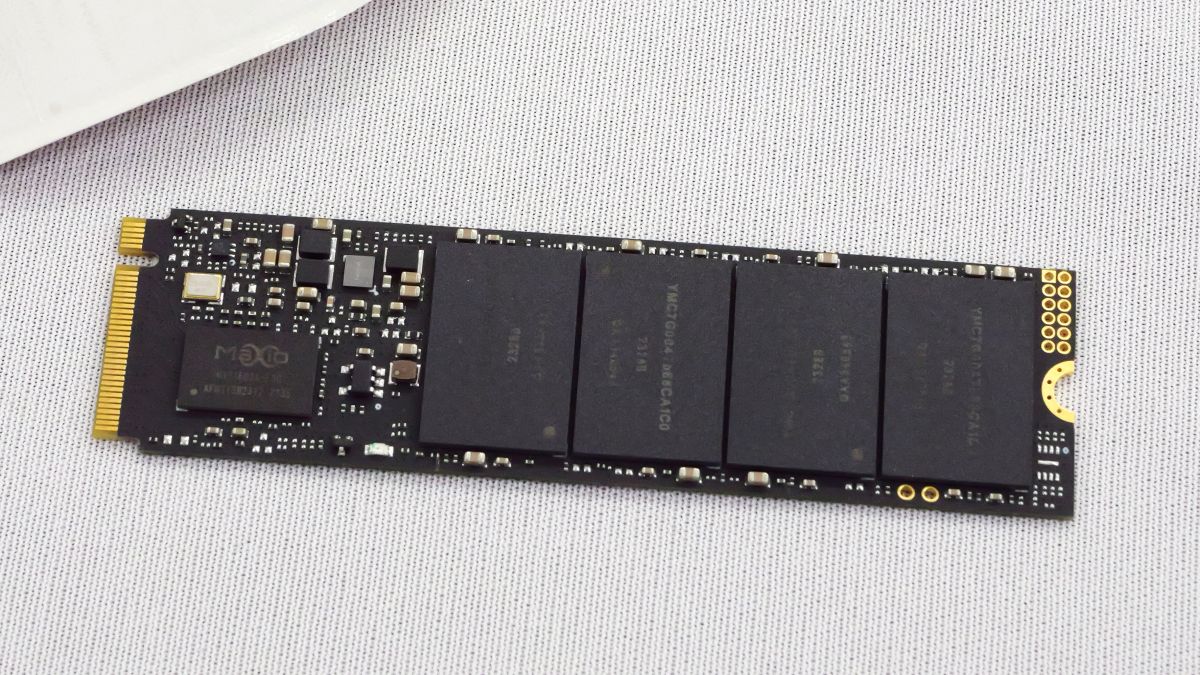

M.2(2280)フォームファクタとヒートシンク付きのモデルがあり、それぞれ1TB、2TB、4TBと8TBの容量で提供されるが、8TBモデルのリリースは2025年下半期を予定している。そして、電力効率も向上しており、特に2TBモデルでは、1ワットあたりの性能が大幅に上昇しているという。

+++++++++++

ついにSSDも8Tbyteの時代に入りました。今年後半に登場とか。。(自宅のPCは2Tbyteと4Tbyeで構成しています。)大容量SSDが量産されれば、実装度の自由が増えるので筐体の小型化や消費電力を下げる事が出来るでしょう。(それでも、馬鹿でかくなるでしょうが。。キリが無い。。)

サムスン電子はSKハイニックスにGPU用メモリ分野で遅れを取っているので、必死です。価格競争もいとわないでしょう。本来、メモリは需要と供給があります。今回はストレージです。ストレージも需要と供給があります。購入する側としては、スピードより大容量化を望みます。

一時期に比べると、最近のSSDは高性能で、価格も安くなっています。これ以上の高密度化、高スピード化、大容量化は過剰投資だと考えます。やがて投資回収が出来なくなるのではないでしょうか。早すぎる技術競争は、最終的に粗利益を下げる事になります。

<SK hynix>

eetiems

↓ SK hynixも負けていません。

GIGAZINE

↓

<SANDISK>

++++++++++ 貼り付けます。

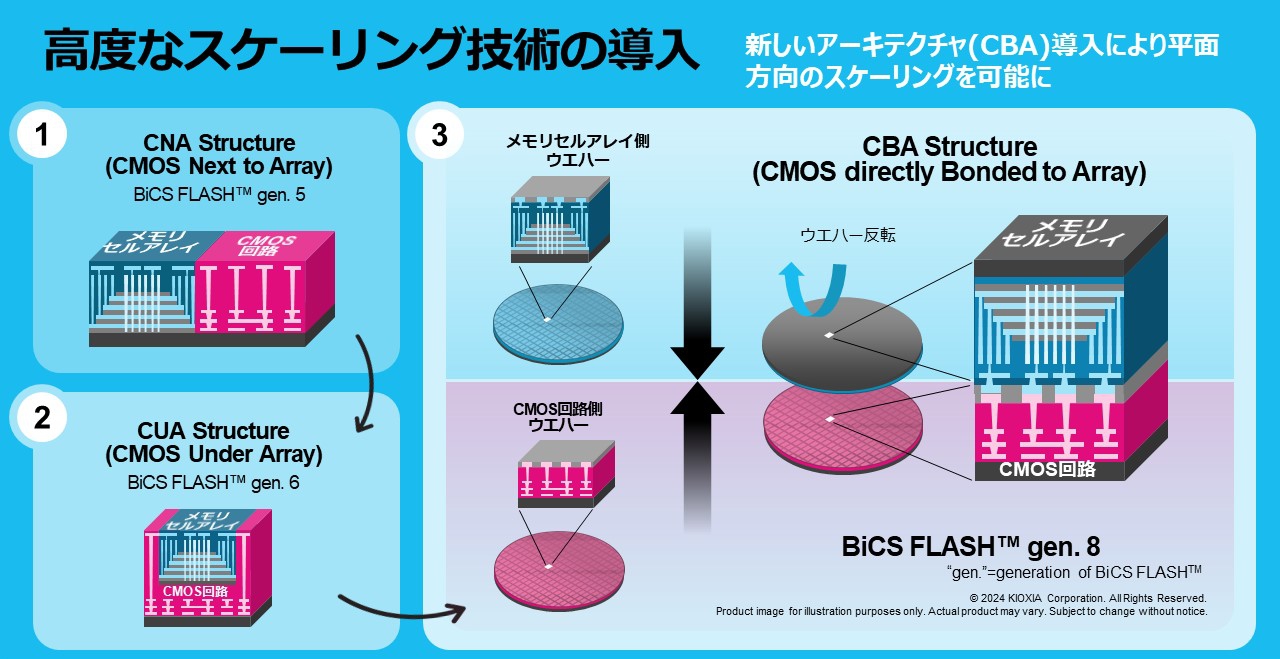

この第9世代品に関してもSandiskは、上記イベントにおいて「われわれは多額の設備投資をすることなく、非常に費用対効果の高い方法で新しい市場に参入し、製品ポートフォリオを補完できる。このイノベーションの柔軟性は、CBA技術が可能にしている。第9世代は基本的に第8世代のアレイ技術と次世代CMOS技術を組み合わせたものだ」などと説明していた。

++++++++++

賢いと思います。過剰投資する事なく、既存の技術を利用して数多く普及させる方針です。

※:CBA技術

eetiems

↓ 2024年7月30日

昨今の半導体業界の競争は益々加速されています。民生品のSSDがこんなに早く、安くなるとは予想しませんでした。(性能も毎年向上しています。)各社によって戦略が異なります。いずれにしても今後もSSDは増えるでしょう。AIは電力とリソースを桁違いに食い続けます。今世紀に入ってもHDDの重要度が増すとは想像していませんでした。

粗利益。は大切です。開発するだけの能力があるからと言って、高額の投資をして、新製品を作り続けると赤字になります。安易な工場の増築も一歩間違えると負債へと変わります。万人が、高性能で大容量のストレージを欲している訳でもないはずです。クラウド系はまだまだ、これから需要が伸びるでしょうが、一般ユーザーが使用する分にはオーバースペックなぐらいです。

eetimes

↓ 2月24日

Westrn Dital社がフラッシュメモリ事業を「Sandisk」として分離上場しました。

この業界、再編成がありそうな気配がします。各社でバラバラに作っていては非効率です。原資は集中して投下する必要があります。引き際も難しい。(需要のピークが判らない。)永遠の需要などは存在しません。半導体産業の持つリスクでしょう。