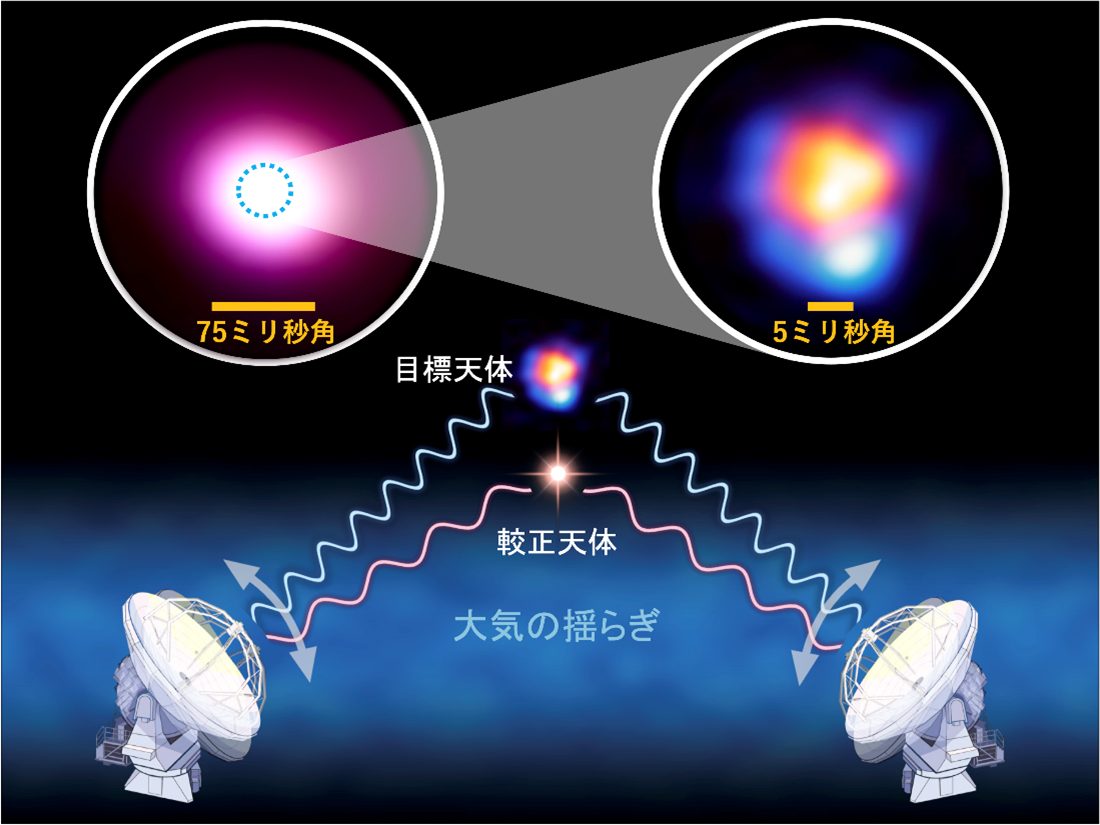

最高解像度5ミリ秒角(=1/720000度)

↓

地上からの観測での精度です。とても良い精度が出せています。今後の他の星系の観測に役立てる事が出来るでしょう。惑星形成も円盤ではなくもっと立体的に捉える事が可能になるでしょう。

------------------------- 抜粋します。

チームは明るいクェーサーが見つかりやすい低い周波数バンドの受信機(例えばバンド7の300 GHz)を較正天体の観測に使い、高い周波数バンドの受信機(例えばバンド10の900 GHz)で観測した目標天体の観測誤差を補正する手法(バンド-トゥ-バンド)を導入し、アルマ望遠鏡での最高解像度の達成に挑戦してきました(図1)。元々この手法は1990年代に国立天文台野辺山宇宙電波観測所が「将来のミリ波・サブミリ波干渉計の観測誤差補正技術」として開発をスタートさせ、アルマ望遠鏡の建設時には、高周波数観測で利用できるようにハードウェアと基本的なソフトウェアは実装されていました。さらに、長い基線長で観測誤差が大きくなりすぎない短時間のうちに目標天体と較正天体を交互に素早く観測するなどの様々な最適化も併せて行われ、チームはこの手法のアルマ望遠鏡への応用試験を繰り返し行ってきました。2020年にはバンド9受信機と14 kmの最長基線長の組み合わせで7ミリ秒角の解像度を達成し、バンド10受信機と最長基線長16 kmのアンテナ配列を組み合わせた技術実証の試験に挑みました。

-------------------------

実は、波面補正といい、ノイズ除去のアルゴリズムといい、天文関係では日本の研究者が多数関わっています。重力波の観測でもノイズ除去のアルゴリズムは日本人が作成しています。

↓

最近は、人工衛星を使った観測が増えてはいますが、地上からの観測も重要です。(多数の電波望遠鏡を干渉させれば口径を大きくする事ができます。)電波天文学は日本が昔から力を入れてきた分野です。今後も様々な形で成果を出していけると思います。(郵政省時代からの伝統です。)

昔から国内に様々なパラボラアンテナを設置しています。

↓