科学チップス

↓

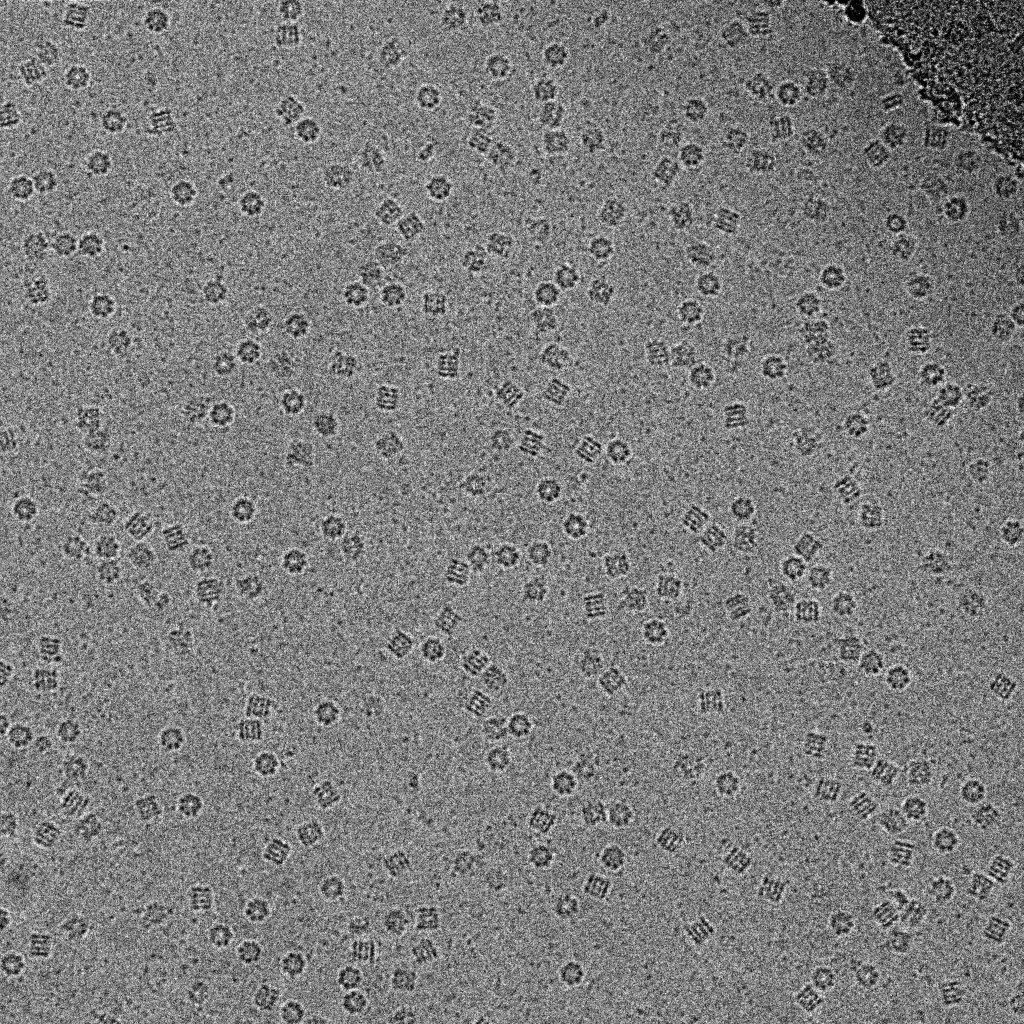

「生きたままの細胞を電子顕微鏡で見る」には発想の転換が必要です。面白い研究だと思います。

生物の観測には最近は低温電子顕微鏡が用いられます。

↓

クライオ電子顕微鏡

↓

↓

2017年のノーベル化学賞は、「クライオ電子顕微鏡」を開発した研究者が受賞しています。

↓

↓ 日立も次世代型のクライオ電子顕微鏡の開発に挑戦しています。

JEOI(日本電子:電子顕微鏡を作る会社です。)

↓

---------------------- 抜粋します。

米国電子顕微鏡メーカーのFEI社(現Thermo Fisher Scientific)は、1990年代末ごろから生命科学分野の研究者にとって使い勝手のよい高性能クライオ電子顕微鏡の開発に取組み、2004年にPolaraを、2008年にはTitan Kriosを開発し発売した。

-----------------------

とあります。

現在、電子顕微鏡は大きく分けると(SEM/TEM/STEM)の三種類があるようです。

SEM:走査電子顕微鏡

TEM:透過電子顕微鏡

STEM:走査透過電子顕微鏡

昔の電子顕微鏡は装置も大きく、走査型、透過型の2種類しかありませんでした。少しだけ使った事があります。(昔々の話です。)

低温電子顕微鏡の話は良く聞きます。現在は中国が一番購入しているはずです。

↓ 2009年8月26日の記事です。

日本の大学では予算不足でとても購入できないのですが、、中国(国家)がいくらでもお金を出してくれます。研究者としてはうらやましい環境だと思います。

Nature ダイジェスト

↓

タンパク質構造の分析研究に用いられるようです。

中外製薬

↓

製薬会社でも導入しています。(薬のデザインに必要でしょう。)

研究開発の世界は日進月歩です。日々精進しないと置いて行かれます。厳しい世界です。