観光公害の話を書きました。『overtourism』この言葉、杉田敏氏の実践ビジネス英語の2019年8月号で読んだ記憶があります。

↓

長年日本の英語教育に多大な影響を与えた方です。

無料リスニングページ

↓

この方、朝は早起きで世界中の新聞を読み漁って、教材になる資料をインプットする作業を毎日行っているという大変な努力家です。実践ビジネス英語はクリス松下さん~ヘザーさんと組んでいた頃からしか聞いていません。(当時は毎回聞いていました。)難しいレベルの語学情報を多くの読者に判りやすく伝えるという点では優れものの教材だっと思います。(本当にネイティブクラスの英語を勉強する方は、スピードももっと速く、英語オンリーの学習をされるでしょう。)落ち着いた優しい語り口で、私のような英語初学者にも判りやすい内容になっていました。英語が苦手な私に取ってはありがたい番組でした。(アメリカ英語の流行が日本にいて判る。)The Associated Press Stylebookも持ってます。(英語は専門ではありません。)Z世代などについても早くから紹介されていました。

↓

アメリカ在住経験も長く、ビジネスに直結した英語だけでなく、現代英語についても多くの単語の解説があり、とても役立った記憶があります。さすがにご高齢になられたので、以前のような精力的なご活躍は難しいと思います。

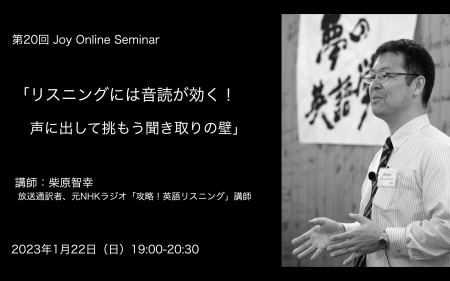

子供の語学学習では、高校の時に柴原智幸氏のNHKの「攻略!英語リスニング」全部そろえて(含むCD)学習してもらいました。おかげで、高校で英検準1級までは取得させる事ができました。(もっとも、本もCDも奥さまが全て捨ててしまいましたが。。なぜ?。。デジタル化するまで待ってもらえませんでした。。残念。)他にも英語学習については、良いと思った本は子供に全て読ませています。苦手だった世界史も、マグナカルタが番組で紹介された時、そこから理解していました。学校の日本語の説明では理解できず、英語の説明で初めて理解するって。。社会の先生。。大丈夫ですか?

現在は、色々な活動をされておられるようです。才能のある人は何処でも引っ張りだこです。

↓

インタビュー

↓

現代の英語教育に疑問を持ち、大学教育におけるリベラルアーツ教育実践を唱えておられます。(全く同意です。)

↓

ご夫婦そろって、語学の専門家です。語学は使えて初めて価値があります。実践教育の最前線でもあります。こういった方の声の方が少数者派である事に日本の語学学習の未来を憂います。

近藤正臣氏の『通訳者のしごと (岩波ジュニア新書) 新書』があります。この方、翻訳に対して極めて厳格なスタンスをとらえる方です。現役の高校の英語の先生に『adjorn』について質問した事があります。。『聞いたこともない。。』と即答されましたが、、授業後、紙の辞書片手にすっ飛んできて、『中断する。。××』。。と説明を始めました。。あの。。知ってましたけど。。『終わらせる』か『中断する。』の微妙な違いが知りたかっただけなのですが、、法廷での休廷もadjorn。国際会議が終わる時もadjornは使われます。アメリカの映画でも頻繁に出てくる単語です。あれ?英語が専門で先生になったのでは?それ以来、皮肉言われっぱなしで参った経験があります。

『日本通訳翻訳学会』を立ち上げたうちのお一人です。(日本通訳翻訳学会顧問)

↓

学校教育では余りお馴染みが無いかもしれません。私自身が英語は専門で勉強した経験がありません。その視点から見てもとても学ぶところが多かったように思います。

共に共通するのは、英語を使った国際会議での翻訳や、BBCというジャーナリスト活動。貿易など実践的な実務経験がある方たちばかりであるとう事です。それらが学校に入って来て初めて英語が生かされると以前から思っています。文部科学省という縛りを捨てて、もっと自由に語学活動ができた方が若い子供たちには役立つと考えます。

中国や韓国の方は英語オンリーで話されます。

↓

↓

アメリカの公聴会で、周りが敵だらけの状況で、英語オンリーでひるむ事なく、自分の主張をする様子は見事です。論議としては。。アメリカ議会の負けを意味します。たった一人に対して寄ってたかって、、いじめですか?恥ずかしくないですか?

アメリカの議会も終わっています。トヨタの社長も英語は話せますが、公聴会の時は、日本語ではなされました。(ブリジストンの時は社長が自爆しました。。英語無理です。)

ここが日本と中国という国の違いです。たった一人でも戦う。という意思がある事が重要です。自分の意見すらいえないようでは、アメリカでは相手にもしてもらえません。『申し訳ありませんでした。』が通用するような語学圏ではありません。この違いは未だ解消されていません。国際教育への脱却を図りたいのであれば、まず自分が変わる必要があります。(文部科学省が変わる。)自分が変わる事なく、周りを変える事は不可能です。