アメリカでのリストラが話題になっているようです。

<サクッと拾います。>

NewsWeek

↓ 2022年12月15日

https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2022/12/post-100358.php

テレ朝

↓ 2023年 1月10日

FNN

↓ 2022年 1月5日

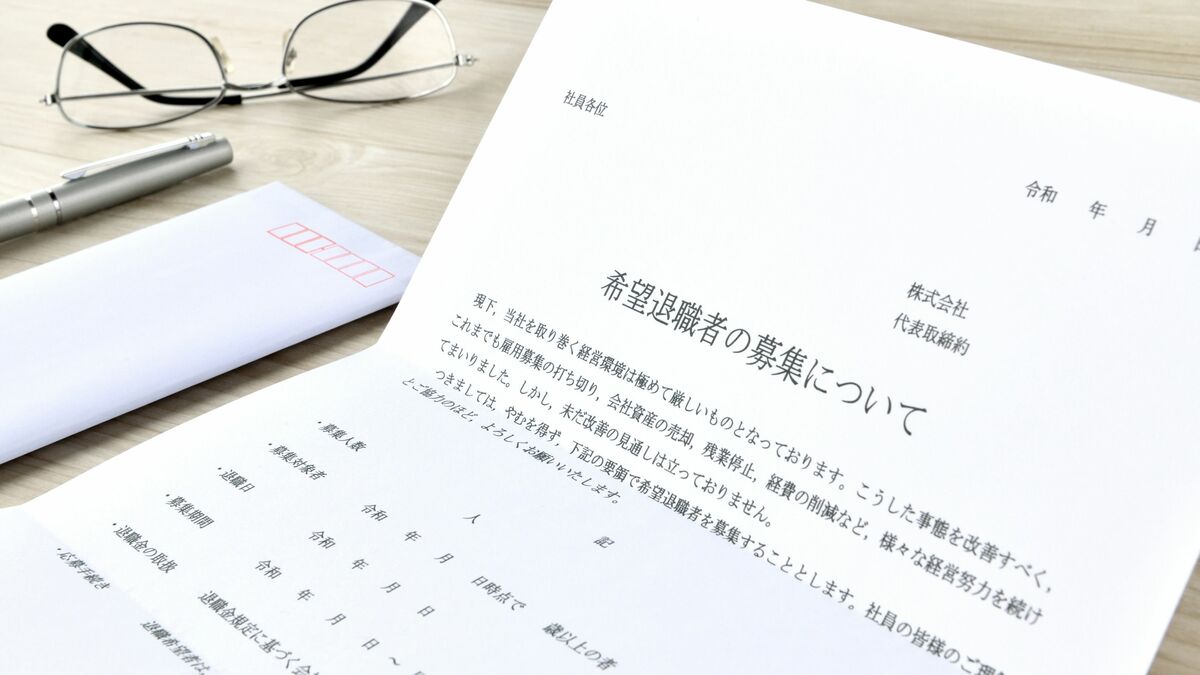

上記のように、アメリカの雇用と日本の雇用では法律が異なるので一概に比較できません。

<過去を振り返ってみます。>

Forbes

↓ 2021年 7月13日の記事です。(1年以上前の記事です。)

なかなか興味深い記事になっています。

--------------------------- 抜粋します。

一方で、インディードのエコノミスト、ニック・バンカー(Nick Bunker)は、「『労働者側が条件交渉の主導権を握る、新たな時代が始まりつつある』との見方に対して、私は非常に懐疑的だ」と語る。「この秋には、高賃金や諸手当などの好条件が消滅し始めてもおかしくない」

さらには、近い将来、労働者有利の状況が一変する可能性もある。事業者は現在、賃金を上げ、1000ドル以上のサインオン・ボーナス(入社時に支給する一時金)を提示している。こうした企業が、値の張る労働者をテクノロジーで代替できないかと考え始めるのは時間の問題だ。

ファストフードチェーンなら、顧客がマシン経由でオーダーが可能なキヨスク(タッチパネル型の注文用端末)を導入するだろう。こうした店舗では、顧客はウェイターやウェイトレスではなく、テーブルに置かれたデバイス経由で注文を行うことになる。

また、工場やフルフィルメントセンターはすでにロボット技術を取り入れており、今後はさらにこの動きが加速するとみられる。スーパーマーケットのほか、ターゲットやホームデポなどの大規模小売店では、店舗に足を運ぶたびにセルフレジが増えているのに気づくはずだ。

長期的に見れば、企業はこうしたテクノロジーの導入によるコスト削減効果を実感するようになるだろう。導入時のコストは一度きりのものだ。ソフトウェアや人工知能(AI)、ロボットやテクノロジーは、労働組合を結成することはない。また、長期休暇や病気、トイレ休憩などでシフトに穴を開けることもないからだ。

-----------------------------

上記の記述は、現在日本でも起きています。将来的には、本当に必要のある仕事しか残らないような気がしています。雇用調整は起きるでしょう。(それでも人手不足には変わりません。さらなる仕事の効率化が必要とされています。)

<それでもよく見てみれば>

ロイター

↓

むしろ安定していると思います。2020年4月が底です。それ以降はアメリカの雇用統計は急速に回復しています。

テレ東

↓

アメリカの12月雇用統計です。 農業分野以外の就業者前月比22.3万人増 失業率3.5%改善です。

雇用調整の範囲と見た方が良さそうです。