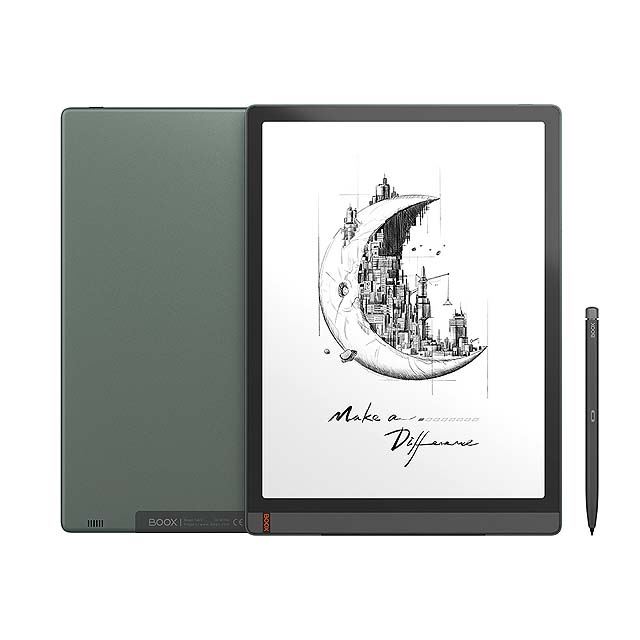

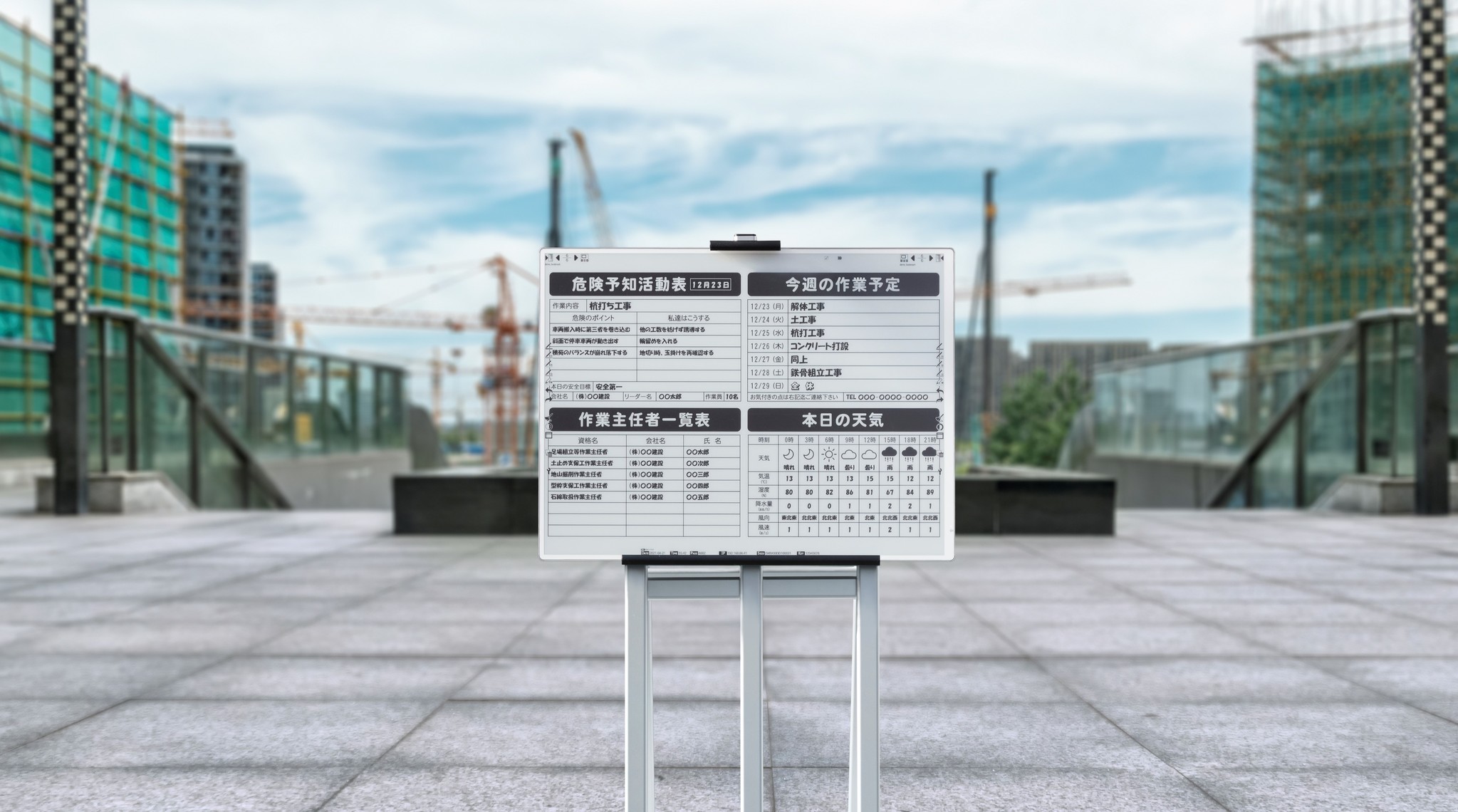

BOOX Tab T が発売になります。

Onyx Boox(中国のメーカーです。)

↓ 日本語のWikiはありません。

A4サイズ(13.3インチ)の電子ペーパータブレットです。

↓ 2日前の記事です。

SKT社

↓ 販売も行っています。

2年ぶりの新製品です。(表示の高速化が図られています。)旧型は、BOOX Max lumi2。その前がBOOX Max lumi。その前がBOOX Max3 いずれも現在は生産終了です。(日本での購入は困難を極めます。=直ぐに在庫がなくなる。)2年毎には新型を出しているので、その企業努力は認めるべきでしょう。(新型が出るたびに1万円ずつ値上がりしていますが、、)E Inkの良い所は目が疲れない所です。通常のタブレット機は常に発光するので、読書には向きません。近年では、ファーウェイもデジタルペーパーに力を入れています。中国が市場を完全独占しています。(ネットにつながるので、kindleも読める所がすごい。)

PC watch

↓

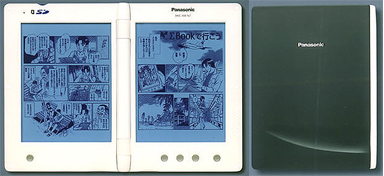

本来はこの分野日本が先行していましたが(技術的な基礎技術は日本発が多い。)、企業が開発努力を放棄しました。最初はソニーが、DPT-RP1を発売して好評を博しましたが(医者や、論文を扱う人が購買層だったようです。)、、やがて撤退。現在は富士通のQUADERUNOが引き継いでいます。旧型は所有しており、私個人も大量のpdfファイルを取り込んでいました。ただ、これらにはタブレットの機能がありません。機能はとても限定されます。(BOOX Maxとはまた異なる方式です。(独自方式)軽いのが取柄。そもそもとタブレット機能が無いので、インターネットを利用しての活用は無理です。)

E Ink

↓

-------------------- 抜粋します。

日本は、凸版印刷株式会社が2001年にE Ink社に出資し、カラー化の戦略的提携を行ったり、2004年にE Ink全面板の量産供給を開始するなど、現在の電子出版市場の形成前から、E Inkとの関わりは深い国の1つと言える。

-----------------------------------------

↓ ネットには過去の記事が漂っています。

映像情報メディア学会Vol.60,No10 (2006)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/60/10/60_10_1576/_pdf/-char/ja

原題は、電気遊動ディスプレイの開発 ~デジタルペーパ技術の先駆け~

日本は、ずいぶん昔から研究開発しています。(いわば草分け)現状の日本を見ると空しくなります。(まともな量産型国産デジタルペーパーはありません。)研究者の努力は報われているのか?

デジタルペーパーの記事

↓

もやは、日本の企業は撤退するだけで、本気で参入する気はなさそうです。

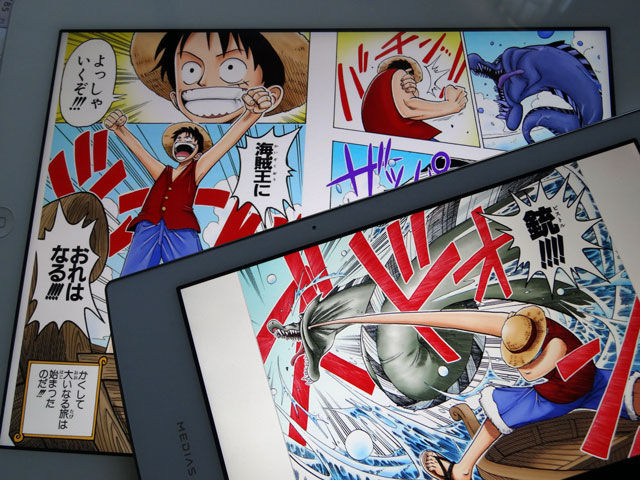

実はカラーの物も発売されています。

↓

ここで、電子書籍についても見ていきます。

<電子書籍について>

↓ 2013年の記事です。

現実は厳しいものがあります。

↓ 2008年の記事です。

電子書籍市場すら放棄しました。

過去の歴史

↓ 2003年の記事です。

当時は日本企業も活気があったようです。現状が信じられません。ソニーが開発を放棄すると同業他社は付いてこれなくなります。

多くの人は電子書籍はKindleで読んでいると思いますが、個人的には不満があります。画面が小さすぎる事が最大の不満です。13.3インチのものが出れば買いなのですが、出ません。(大型の本を読むには必須です。)日本は昔は電子辞書も作っていました。(あえて過去形にします。今時、スマホで事足ります。)セイコーの電子辞書は発光しませんでした。自然光下で見る事ができるので、所有していた時期があります。(とっくに撤退していますが、、)

これらが普及していない事が、現在紙の本があふれている原因の一つだと考えています。日本では、電子書籍もデジタルペーパーも、余りにも普及しなかった事実があります。(大手の企業が撤退するぐらい、国民的に理解されません。)私の身の回りでデジタルペーパーを所有していた人を見かけた事がありません。

ただし、日本企業も相手が大企業となると本気モードになります。

↓

↓

これの、13.3インチ版を作っていただければ最高に嬉しいのですが、、あり得ないでしょう。よって、多くのユーザー(世界中)が中国製品にたなびく事になります。なので、私もそうします。この分野、日本の企業に未来はありません。(全ての産業に共通する日本の深刻な問題です。実現できるだけの高いスキルがあるのにやろうとしない。)

Youtuber

↓ Good Readerさん。 このサイト、熱心にデジタルペーパーの情報を発信しています。昔は日本製品も押していましたが、、今は、、

↓

レノボも参入です。中国企業が続々参入するなかで、日本がどんどん撤退していきます。需要は作り出すものだと考えます。買ってもらえないから撤退って、マーケットは生み出すものです。企業にはクリエーターとしての能力は不可欠です。中国企業は積極的です。リスクを恐れません。これが国の勢いというものでしょう。