ご訪問ありがとうございます

ご訪問ありがとうございます

核兵器が存在しない世界へ 今求められる「希望の選択」―核時代平和財団 イヴァナ・ヒューズ会長に聞く

核時代平和財団会長。米コロンビア大学化学科上級講師。米スタンフォード大学で博士号を取得し、2008年からコロンビア大学の教員を務める。核時代平和財団の創設者の一人であるデイビッド・クリーガー博士の後任として、22年に会長に就任。マーシャル諸島での核実験による放射能汚染についての研究で広く知られ、核兵器禁止条約の科学諮問グループのメンバーも務める。

―ヒューズ会長は、核時代平和財団を創設したクリーガー博士の後任として、2022年に会長に就任されました。核廃絶の運動に取り組むきっかけは、何だったのでしょうか。

初めに、より良き世界、より平和な世界のために大きく貢献された、池田大作博士とデイビッド・クリーガー博士という二人の偉人に、心から敬意を表します。私たちは、昨年亡くなられた二人が歩んできた道を進み続けねばなりません。

核廃絶に取り組む個人的な背景は、二つあります。第一に、私は「科学者」の視点から、この分野に携わるようになりました。コロンビア大学で研究を続け、核実験が環境にどのような影響をもたらすかを調査してきました。科学が核兵器を生み出したのだから、科学者こそが核廃絶に関わらなければならない―私は科学者として、そう強く信じるようになりました。

二つ目に大切なのは、私が「母親」であるということです。3人の子どもを育てる中で、この子たちに残せる最善のものは、核兵器のない世界だと、確信しています。

また私は、旧ユーゴスラビアの一部である、現在のセルビア共和国で生まれ育ちました。その後、交換留学生として、30年ほど前にアメリカに来ました。当時、ユーゴスラビアは激しい内戦を経て、国民がバラバラになっていきました。ある国を出て、別の国で生きる人々は必然的に「国家」の観点ではなく、「人類」としての目標や理想を考えるようになると思います。

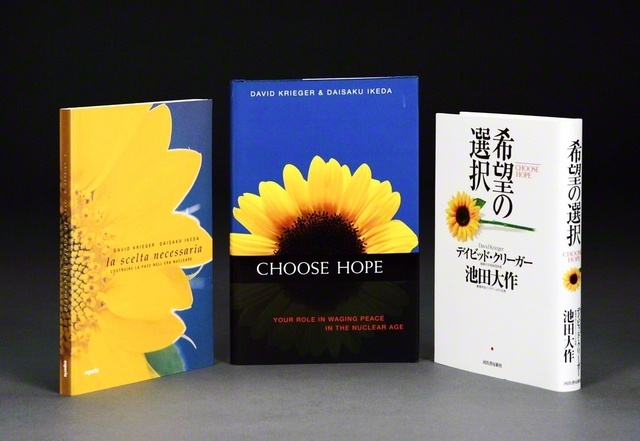

そのため、池田博士とクリーガー博士の対談集『希望の選択』の中で語られた、重要なテーマの一つに、とても勇気づけられました。それは、ただ国のためにという「国益」から、人類のために何ができるかという「人類益」へと、発想の転換が求められるという主張です。

―現在、核兵器使用の脅威が高まっていると指摘されます。米科学誌「原子力科学者会報」が毎年発表している、人類滅亡までの残り時間を象徴的に示す「終末時計」は、過去最短の「90秒」に縮まりました。

世界の現状について、私は大きな懸念を抱いています。今、世界は冷戦終結後、さらに言えば第2次世界大戦後という期間で見ても、恐らく最も危険な時代を迎えています。

現在、ウクライナやガザで大きな紛争が続いています。こうした対立に、直接的または間接的に核保有国が関与しており、これは信じがたく、非常に危険な状況です。

例えば、アメリカとロシアには、約1万1000発の核弾頭があります。そのほとんどが、広島と長崎で使用された原子爆弾を上回る威力を持っています。米ロ両国が保有する核弾頭のうち、3分の1が使われると、その攻撃による直接的な死者は3億6000万人に上ると推計されます。

さらに、核爆発による火災で発生した煤煙が、上空の大気を覆うことで太陽光が遮断され、「核の冬」と呼ばれる、地球規模の気温低下が起きます。これにより、地球全体で農業が崩壊し、食料生産が落ち込むことで、50億人が餓死すると推定されています。

核兵器の使用は、都市の壊滅だけでなく、本質的に地球全体を破壊するのです。1985年に、アメリカのレーガン大統領とソ連のゴルバチョフ書記長が、「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」との共同声明を発表したのも、このためです。

核兵器が存在する世界において「平和」とは、単に道徳的な要請であるだけでなく、人類の存続を左右する実存的な要請なのです。

―かつて池田SGI会長は、核廃絶を呼びかけた提言の中で、「真に対決し克服すべきは、自己の欲望のためには相手の殲滅も辞さないという『核兵器を容認する思想』です」とつづりました。核抑止論など、核兵器を正当化する主張について、ヒューズ会長はどうお考えですか。

核抑止力は、ある国が核兵器を使って他国を攻撃する意思を持つ限り、他国からは攻撃されないという主張です。それは、しばしば国家の安全を守る方法として説明されてきました。

しかし私は、核抑止論のこうした特徴づけを完全に否定したいと思います。例えば、かつて核保有国だった南アフリカ共和国は、1990年に自国の核兵器を全廃しました。核兵器がなくなったにもかかわらず、どの国も南アフリカを攻撃しようとはしていません。

さらに強調したいのは、世界は核兵器使用の一歩手前まで来ているということです。本年、調査報道ジャーナリストのアニー・ジェイコブセンが『核戦争勃発のシナリオ』(原題『Nuclear War:A Scenario』)を出版しました。そこで想定されるのは、核兵器が使われると、連鎖的に報復攻撃が続き、即座に核戦争につながるというシナリオです。

驚くべきことに、報復合戦までを含めた核戦争は、たった「72分」で終わるといいます。長期間続く従来の戦争と異なり、核戦争にかかる時間は、1時間と少しだけなのです。

これは大げさなフィクションではなく、核抑止が失敗した際に何が起こるかを知り尽くした専門家や、元政府高官などへのインタビューに基づくものです。

このシナリオに対してコメントするのに、著名な平和運動家ダニエル・エルズバーグのかつての言葉を借りれば、“めまいがするような狂気と不道徳”です。

一度、核兵器が使われれば、すぐに核戦争につながり、先ほど述べた通り、直接的な死者だけでも数億人、その後の餓死者は数十億人に上るという事態が推定されます。私は、全人類を滅ぼすことを正当化するような論理など、存在してはならないと考えます。

アントニオ・グテーレス国連事務総長は、まだ核戦争が起きていないことについて、「私たちは、これまで限りなく運が良かったのです。しかし、運は戦略ではありません」と述べました。実際に、核兵器が使われなかったのは、核抑止力のおかげではなく、ただの“運”に過ぎません。

1962年のキューバ危機は、冷戦中に起きた最大の危機で、アメリカとソ連の全面核戦争に発展しかねない状況でした。この時、核戦争が起きなかったのは、いくつもの幸運が重なった結果でした。

83年には、ソ連のコンピューターが誤って、米国から大陸間弾道ミサイルが発射されたと通知しました。ソ連の現場責任者が誤報だと判断したために事なきを得ましたが、この誤情報がもしも上層部に伝えられていたら、核兵器による反撃が行われた可能性が高かったのです。

また、誤って核兵器を落下させる事故も起きており、現在も世界各地の海底には、約50発もの核弾頭が落とされたまま放置されているといいます。

このように、意図しない事故や、単なる誤解、判断ミスによって、核戦争が引き起こされる危険性があります。これまで続いてきた“幸運”が、いつ途切れても、おかしくないのです。

長らく核兵器の保有は、国家の「力のシンボル」として捉えられてきました。私たちは、これを「恥のシンボル」に変えなければなりません。どの国であれ、核兵器の保有を誇るのではなく、人類文明を壊滅させる能力を持つことを恥じるべきです。

―創価学会の平和運動の原点は、戸田城聖第2代会長の「原水爆禁止宣言」(1957年)にあります。

池田博士の著作を通して、戸田第2代会長の「原水爆禁止宣言」を知り、大きな触発を受けました。核廃絶を目指し、2021年に発効した核兵器禁止条約の先駆けとも言えるのが、この宣言だと思います。

どんなに世界が暗くても、明るい光は存在します。その光こそ、核兵器禁止条約です。この条約は、SGIや私たち核時代平和財団など、市民社会が構想から現在まで関わり続けてきたものです。

同条約は核兵器を使うこと、作ること、持つこと、譲ること、使うと脅すことなど、核兵器に関するあらゆることを禁止しています。

さらに、核兵器の使用や核実験による被害者の援助、汚染された環境の修復についての条項も含まれます。これもSGIと当財団をはじめ、市民社会が深く関わってきた項目です。この条約の発効は、人類にとって素晴らしい成果です。

もちろん、目指すべきゴールは、条約それ自体ではなく、核兵器の完全な廃絶です。そのためには、日本とアメリカが重要な役割を持つと考えます。日本は、広島と長崎への原爆投下による壊滅的な惨禍に苦しんだ経験があります。アメリカは、核兵器を最初に開発した国であり、市民が居住する都市に核攻撃を行った唯一の国です。

アメリカでは、原爆投下は戦争を早期に終結させ、人命を救うことに寄与したというのが通説です。しかし、多くの人の命を奪った原爆投下は、明らかに道徳的に嫌悪すべきものです。さらに歴史が示すのは、原爆投下が「戦争を終わらせた」のではなく、冷戦という「新たな戦争を生み出した」ということです。

今、世界は気候変動や生物多様性の喪失、感染症の拡大など、深刻な脅威に直面しています。これらに共通するのは、国際的な協力と対応が必要なことです。

しかし、平和でない世界、戦争がある世界、国家間の信頼が欠如した世界では、こうした地球的課題に適切に対処できません。

―クリーガー博士との対談集で、池田SGI会長は「戦争やあらゆる悲劇を生みだす“権力の魔性”を打ち破るのは、人間精神の力です。平和の時代を開く無限の『希望の力』は、人間の生命の中にあります」と語り、「もし希望がなければ、自分で希望を創ればよい。希望を創れば、そこから、平和の波は自在に広げていくことができる」と訴えました。私たちにできる“希望の選択”とは何でしょうか。

昔、クリーガー博士は娘に対して、「毎日一つ、楽しいことを見つける」というアドバイスをされたそうです。毎日、何か喜びを見つけ、楽しいことをするように、と。私は、これが希望を選択することにつながると思います。希望の選択とは、毎日の生活の中で、喜びを選び取り、人間性を選び取ることなのです。

池田博士とクリーガー博士は、気候変動など、他の問題についても議論を重ね、より良い世界への希望を決して諦めませんでした。その事実が、何よりも私を鼓舞してくれます。

今こそ私たちは、二人が示したように、希望を選択し、不信や対立、暴力を乗り越え、より良い協力関係を築く道を見つけなければなりません。

もし私が悲観論者だったら、核廃絶の運動には取り組めないでしょう。楽観主義で希望を選び、核廃絶が可能だと強く信じているからこそ、この運動に取り組めるのです。

今、日本の皆さんの核廃絶の取り組みに刺激を受けています。本年3月、核廃絶などをテーマに開催された「未来アクションフェス」に、多くの若い人々が参加されたことを、とてもうれしく思います。

東京・国立競技場で開催された「未来アクションフェス」。9月には米ニューヨークの国連本部で「未来サミット」が行われる

若者こそ私たちの未来であり、核なき世界の実現には若い世代の関わりが必要不可欠です。

これからもSGIの皆さんと協力し、池田博士とクリーガー博士という、偉大な先人の築いた道を歩みたいと思います。希望を選択し続ける限り、「道の終わり」にぶつかることはなく、常に「道の始まり」を歩き出せると信じます。

『聖教新聞』8月23日

![]() ご閲覧ありがとうございました。

ご閲覧ありがとうございました。