《NEWS》2020.8.13東洋経済オンラインより

イソジンを買いに走った人に★致命的に欠けた力

新型コロナウイルス感染拡大により、全世界の人々の社会生活や経済が大きな影響をうけています。そんな中、医療情報に関しても、多くの情報が錯綜するとともにあふれており、★どれを信じてよいのか、誰を信じてよいのかと悩まされている声を頻繁に聞きます。8月4日夕方にも、友人より「医者だからイソジンうがい薬を手に入れられないか」との問い合わせがありました。「10年以上イソジンうがい薬を処方したことはないよ。なぜ?」とたずねると、「大阪府の吉村洋文知事が、★うそみたいな本当の話として、ポビドンヨードの入ったうがい薬がコロナの特効薬だとテレビで話していた」というのです。「いや、そんなのは、デタラメだから信じないほうがいい」と返答してみたものの、気になってネットで調べると、すでにイソジンうがい薬は店頭から消え去り手に入らないとの記事が出回っていました。「○○が健康にいい」とテレビ番組で紹介されると、それがすぐに売り切れて店頭から消えるという既視感のある現象が起きていたのです。わたしが「そんなのは、デタラメだから」と答えられたのには、次のような考察ができたからです。まず、医療情報はエビデンス(科学的根拠)の積み重ねの上に成り立っています。ですから、1つの情報について★「科学的常識に合うか合わないか」で、ふるい分けられるのです。加えて、それが★「誰によって、どのような形で発せられたのか」をみます。さらに、その情報は★「何を目的に発信されているか」を推測します。そのうえで、「科学的なエビデンスに基づいているものかどうか」、情報の★内容を吟味することになります。今回のイソジンうがい薬の件に当てはめてみると、当初の発表は医学的な常識と合いませんでした。

2005年の『American Journal of Preventive Medicine』という学術雑誌に、京都大学川村孝教授(当時)らが、ポビドンヨードのうがいは、★水でのうがいに比べてむしろ風邪にかかりやすくするという結果を報告しています。そのことは、多くの★臨床医の間で常識となっています。だから、これまでもポビドンヨード液を処方することはせず、他のうがい薬を処方してきましたし、★水でうがいするだけで十分であることを伝えてきました。川村氏の研究は、無作為にグループを分けてうがい液の効果を観察するという科学的にしっかりとした方法で行われており、アメリカの学術雑誌に発表されていることを踏まえても、信頼性が高いものです。通常医師は、このような科学的根拠を大切にして日常の臨床にあたっています。ただし、★以前は正しいとされていた内容が、その後ひっくり返されることもあります。そのため、以前からの常識と異なる結果が発表されれば、どちらを信じるべきか吟味しなければいけません。その際にも、「学会で報告された」という段階であれば、そういうことを報告する人もいるのだ★という程度で受けとめます。最終的に一流の学術雑誌に掲載された時点で、今までの医学常識が★間違っているかもしれないと考え、新しい論文を精読し吟味します。一流の学術雑誌に掲載されているということは★厳しい審査を通り抜け、専門家の間で行われる質疑応答を経ているからです。ですから、学会での報告時点でマスコミに取り上げられていても、まだ信用できる情報とは言えません。今回のイソジンうがい薬の件は、専門家が集まる学会で報告されたわけでもなく、大阪府知事が★フライング気味に発表したものであり、多くの臨床医は首を傾げています。このようなときは、「情報を発信した人は、そのことによりどのような恩恵(利益)を得るだろうか」「何を目的に発信しているのか」という目で、起きていることを見ることが重要です。たとえば私は次のように推察しました。大阪府知事が情報をテレビで発信したのは、★市民からのウケがよくなることを期待してのことでしょう。テレビ局などがこぞってこの情報を発信したのは、視聴者(お客様)である市民の側に、「何か特別の薬が、新型コロナ感染拡大という大きな問題を解決してくれる」という★期待があるからでしょう。テレビ局などのマスコミが、市民の期待に応える形で、有効なワクチンや特効薬が短期間に開発され、今にもあらわれるかのように報じることは、市民が★現実から目を背けることを後押しすることになると私は思います。大阪府知事は今回の発表について、研究の推進と協力を求めるためだと言い訳していますが、むしろ、このことによって、研究は停滞することになるのではないかと懸念しています。なぜなら、ポビドンヨード液がよいという★結論が先にありきで研究を進めることになってしまい、従来コントロール群(例えば「うがいしない」や「水でうがい」)に入っている人が、研究に参加することを拒否する可能性があるからです。

そもそも、公表された大阪府立病院機構★大阪はびきの医療センターの研究計画を見ると科学的な根拠が弱く感じられます。ポビドンヨード液でうがいをしたところ唾液中のウイルス量が減少したという結果を根拠に、重症化を予防したり、他者への感染を予防したりするのではないかとの推論には★論理の飛躍があるように思います。科学的な研究は本来、過去の論文を積み上げた先になされるものです。ポビドンヨードのうがい薬がコロナ対策としてよさそうだと考えた場合でも、科学的な方法にのっとり、適切な統計処理がなされ、新しい事実として学術雑誌などに報告されたものでなければ、今回の会見のような形で発表されるのは望ましくないし、マスコミも取り上げるのは適切ではないと考えます。新型コロナウイルスの感染予防は、今後年単位の長期間のものとして考えねばならず、対象となる人も一般市民全体と大人数になります。ポビドンヨード液の副作用として、ショックやアナフィラキシー(呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、じんましん等)などの発症は0.1%未満と発表されていますが、分母が大きくなれば無視できません。ポビドンヨード液を使用すると、血中ヨウ素濃度が高くなり甲状腺機能にも影響をもたらす可能性があります。咽頭の★常在細菌が消失するため、かえって健康を害する結果になる可能性も指摘されています。万が一、年単位で数百万人もが使用すれば、稀な副作用も無視のできないものになります。幸い、その後の新聞などの報道では、科学的なエビデンスが十分でないと解説が付け加えられています。しかし感染拡大が続く現状を考えると、今回のような不確実情報が★瞬く間に全国に広がり、人々の行動に影響を与えてしまうようなことが繰り返されるのではないかと危惧しています。★情報に振り回されることなく、しっかり情報を吟味して行動できる人々が増えるよう、反省する機会としてとらえることが必要でしょう。

・・・とても科学的かつ冷静に解説されており、反論の余地はありません。ただ、今回のような状況は過去にも、そしてこれからも繰り返されるであろうという課題こそが問題だと思っています。専門家が、私たち庶民の無知・無力を冷笑するかのような★「致命的に欠けた力」という論説に、いささかムッとしています。(記事を書いた人の問題かも?)

話は飛躍しますが「ペットボトルが猫除けになる」などと、フェイクにもかかわらず未だに信じている?(習慣化)している現実にあきれていますが、そこで考えたのは★「信じる者は救われる」(気持ちが落ち着く)という事実、そして★「ダメモト」(他に良い安価な解決方法を知らない)思考、★やらないよりやった方がという(そういう意味では前向き)姿勢です。どれをとっても、否定されることではなく、むしろ庶民感覚としては★「あたりまえ」のことです。

・・・「以前は正しいとされていた内容が、その後ひっくり返される」ことって多いですよね。自分でも恐ろしくなるくらいです。例えば、

●「つきゆび」したら指をひっぱる●「鼻血」が出たら首の後ろをトントンする●運動中は「水」を飲むとかえって疲れる●トレーニングには必ず「うさぎとび」をさせる●準備体操や柔軟体操では「痛い」くらい曲げたり伸ばしたりしないと効果がない。など

ただ、自然環境や生活習慣が変化してきたという事実を差し引いたとしても、はっきり言って「ムチャクチャ」してきたなあという反省しきりです。でも今元気でいられるのは、多分に「精神論」「根性論」そして「集団主義」を基盤にしていた時代だったと思うわけです。

そして、いつの頃からか、子どもが「弱く」(生きる力)なってきたと言われ始め、「体罰」「いじめ」「不登校」「ひきこもり」「フリースクール」「学校5日制」「総合学習」「生活科」「職業体験」などが頻繁にマスコミをにぎわし、「学習塾」全盛の世の中となりました。子どもを取り巻く環境を見れば社会(大人のおろかさ?)がわかる、ような気がします。

・・・私自身、世間の風(うわさ)に翻弄されてきたわけですが、何か問題が起きるたびに「冷静さ欠いている」「科学的根拠に乏しい」「客観性がない」など。ヒートアップしてくると非難・批判、ひどいときには輪をかけての誹謗中傷が横行する。それもすべて庶民の「致命的に欠けた力」なのか?

《NEWS》2020.7.9産経新聞より

ネット誹謗中傷、進む対策 批判との線引き、匿名性に課題も

インターネット上での誹謗中傷を巡る対策が本格化している。国は★悪意のある投稿を抑止するため制度改正を急いでおり、事業者サイドもネット掲示板の不適切な書き込みを発見・削除する仕組みを導入。こうした技術を会員制交流サイト(SNS)のメッセージに応用しようという動きもあるが、★「表現の自由」との兼ね合いや批判と誹謗中傷の線引き、匿名性の高さといった課題も横たわる。総務省は6月25日、ネット上で誹謗中傷された被害者が投稿者を特定しやすくするための制度改正に向けた有識者会議を開催。投稿者情報の迅速な開示に向けた新たな裁判手続きの創設を検討する方針が示され、高市早苗総務相も「裁判手続きに時間がかかる課題がある。議論を深めてほしい」と要請した。国が本腰を入れるきっかけとなったのは、出演したテレビ番組での振る舞いなどについてSNS上で誹謗中傷を受けていたプロレスラーの木村花さん(22)が★死去した問題だった。誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定するためには現在、サイト運営者や接続業者(プロバイダー)に★開示請求訴訟を起こさなければならないケースが多い。総務省は、より簡単な手続きで裁判所の決定を受けられる仕組みづくりとともに、裁判なしで事業者から任意の開示を受けやすくする方策も検討。7月にも改正の方向性を取りまとめる方針だ。法務省によると、ネット上でプライバシーを侵害されたり名誉を傷つけられたりして人権を侵害されたケース(人権侵犯事件)は2010年は680件だったが、19年は1877件と3倍近くに急増している。こうした状況を受けて、事業者側も対策に追われている。ポータルサイトを運営するヤフーは、自社ニュースサイトの掲載記事に付けられる★コメント欄に誹謗中傷などの不適切な内容が多数書き込まれるようになったのを受け、専門チームのパトロールや人工知能(AI)を活用し不適切な投稿を判断する技術を導入。1日平均で約29万件寄せられる記事への投稿のうち、約2万件を削除している。ただ、問題も残る。今月1日に配信された人気女優の綾瀬はるかさんと韓国人俳優の交際を報じる記事では数時間で1万件以上コメントが書き込まれ、★直接的な誹謗中傷の文言は見受けられなかったが、ヤフーニュースのTwitter公式アカウントに寄せられた記事へのリプライ(返信)の中には、韓国に対する★差別用語を用いた中傷的な内容が散見された。ネット上の書き込みを巡っては、「批判と誹謗中傷の★境目の判断が難しい」との声もある。ネットの誹謗中傷に詳しい藤吉修祟弁護士によると、誹謗中傷に当たる書き込みは、★事実無根のこと★執拗にプライバシーを暴露するもの★度を超えた批判──の3つに分類される。藤吉氏は「書くことによって評判が落ちるものや、たとえ事実だったとしても、公益目的でないものも名誉棄損に当たる。また、公開されていないことを暴露することはプライバシー侵害に当たる」と指摘。

意見や批判についても、度を越えた批判は「違法に当たる」とし、「例えば商品を否定する場合は誹謗中傷になる可能性が少ないが、人格や容姿を否定するような中傷はアウトになりやすい」とする。一方で藤吉弁護士は「自由な意見を述べることができるのがネットの魅力であり、まっとうな批判は大事。開示手続きなどの簡素化はするべきだが、誹謗中傷(という概念)の範囲を広げる必要はない」としている。ネット上で誹謗中傷がはびこる最大の理由は、★書き込む側の匿名性にある。総務省の15年の調査によると、日本におけるSNSの匿名利用はFacebookの15.2%、Twitterは76.5%、Instagramは68.1%。他国に比べて高い水準といえる。木村さんのケースでは、主にInstagramをはじめとしたSNS上での誹謗中傷が激しかったとされる。ヤフーは、掲示板のコメント欄の監視で培った技術を、SNSの運営事業者などに提供すると表明している。ネット企業で作る「セーファーインターネット協会」も6月29日、ネット上の書き込みによる中傷被害対策の窓口を設置し、相談受け付けを開始した。被害者などからの相談に応じて内容を確認し、悪質な投稿についてはSNS事業者や掲示板の運営者に削除を依頼するという。

・・・いろいろ議論・検討されているようですが、ようするに「匿名性」の問題です。人権上の問題や表現の自由云々は、別次元で考えるべきで、今問題になっているのは「悪質」さらに「犯罪」なのです。意見・意思(志)を明確にしたい、発信したい、問題を解決したいと思うのなら「実名」も明らかにして、堂々と立ち向かえばいいわけです。ただ、立場の弱い者にとって、どうしても名前を明かせない、下手したら潰される危険がある場合もあるでしょう。しかし、そのことについては良識ある世間を信じて、立ち上がってほしいと思うのです。なかなか、長いものに巻かれるという風潮もあるにはありますが。

「うがい薬」の話から「誹謗中傷」の話へと拡大してしまいましたが、今回の「うがい薬」の件については、そんなにガタガタいうほどの問題ではないでしょう。まあ「流行り風邪」程度に収束する?はずです。私のことで言えば、結構「うがい薬」が好きで使っていたのですが「常在★細菌まで死滅させる」ことを知り、つい★最近使うのをやめたところなんです。そういうことで、今回の出来事はまあ「痛快」(意地悪みたいですが)でした。

・・・最後に、「誹謗中傷」については「流行り風邪」ではすまない、まさしく「新型コロナウイルス」よりもタチの悪い病気ですから、専門医・学者の方々に真剣に治療方法を考えていただきたいと切に願うわけです。うずうず

《おまけ》2016.4.4企業法務ナビより

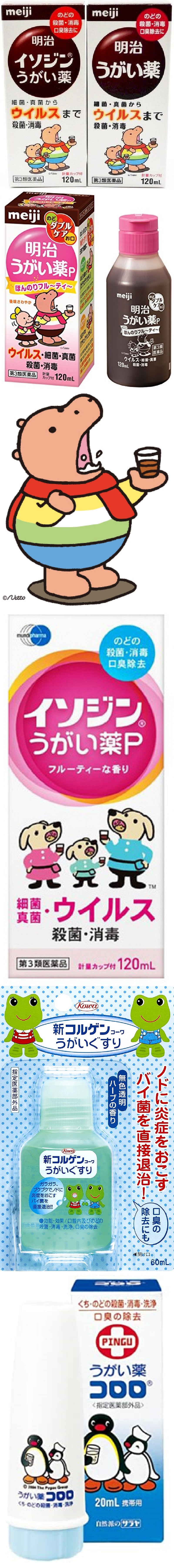

うがい薬「イソジン」に使われていた「カバくん」の包装デザインに関し、★明治が★ムンディファーマに対して使用差止の仮処分を申し立てていた問題で、3月24日和解が成立していたことが判明しました。以前にも取り上げたこの問題について、概観したいと思います。明治は「イソジン」の商標権を持つ米製薬会社ムンディファーマと1961年にライセンス契約を締結し、お馴染みの「カバくん」が描かれた包装でうがい薬を販売してきました。契約期限である2016年3月末以降は新たにライセンス契約した★シオノギ製薬が販売することになりますが、その包装には「カバくん」に類似したキャラクターが使用されることが判明しました。明治はイソジンうがい薬販売に際して1985年から「カバくん」を登場させ、CM等で広告展開を行ってきました。イメージキャラクターである「カバくん」を使用して長期的にイソジンうがい薬の販売継続を希望していた明治に対し、独自に日本での進出を決めたムンディファーマはライセンス契約の解消を通知し、明治による「イソジン」うがい薬の販売は終了することになります。明治はこれまで行ってこなかった「カバくん」の商標登録を急遽、昨年の12月28日に行い、今年2月9日ムンディファーマとシオノギ製薬に対し不正競争防止法に基づき「カバくん」類似キャラクターの使用差止の仮処分申し立てを行っていました。不正競争防止法では、「商品等表示」として商号、商標、標章、包装その他営業を表示するものを広く保護しています。そして需要者に広く認識され又は著名な他人の商品等表示に類似するものの使用を禁止しています(2条1項1号、2号)。明治がイソジンうがい薬のパッケージに使用していたカバくんのデザインは商標登録され、包装その他の営業を表示するものにも当たり、不正競争防止法が保護する「商品等表示」に該当することは明らかと思われます。イソジンうがい薬といえば多くの消費者がカバのデザインを思い浮かべることは容易に想像できます。需要者に広く認識され、著名な包装デザインであることも明白と言えるでしょう。一方シオノギ製薬が4月から販売を予定していた包装デザインは、明治のカバくんと同様、服を着たカバの親子がうがいをしているというもので、やや簡素なデザインとなっているものの構図や雰囲気は酷似しています。著作権侵害や、商標権侵害該当性というと微妙ではありますが、不正競争防止法の観点からは差止が認められる可能性は高いと思われます。明治は商標登録されている「カバくん」を4月以降も使用し、「明治うがい薬」として従来と同様の製品を販売する。ムンディファーマ及びシオノギ製薬はデザインを変更して販売する。以上の内容で和解が成立しました。

・・・明治の「カバ」、コルゲンの「カエル」など私たちにとってなじみ深いキャラクターですから、企業の都合で「汚さないでほしい」と思います。これんらも、よろしく。

《おまけ》2019.9.12産経新聞より

風邪ひいてまんねん…おなじみ★「風神さん」看板もデジタルに、動画と英中で字幕

風邪薬「改源」で知られるカイゲンファーマ(大阪市)は、大阪・道頓堀の屋外広告を9年ぶりに刷新した。これまではマスコットキャラクター「風神さん」を描いていたが、デジタルサイネージ(電子看板)に切り替え、動画も流せるようにした。電子看板は縦約5メートル、横約8メートルで、観光名所で知られる江崎グリコの電光看板の横にある。設置は昭和41(1966)年からで、今回が7代目となる。動画は5分ごとに切り替わり、風神さんなどが登場して商品を紹介する。★訪日外国人旅行者にもPRするため、英語や中国語の字幕を付ける。ドラッグストアと一緒にCMも制作していく予定だ。

・・・残念ながら、訪日外国人旅行者は激減の昨今です。