■1990「大同生命ビル東館」

550-0002大阪市西区江戸堀1-1-11

★音響茶房「ロカンタン」

大同生命東館B1F/080-9165-2278

コーヒー、紅茶等のお飲み物。夜はウイスキーもお楽しみ頂けます。その他、ケーキや、トースト等の軽食もございます。店内に展示しているスピーカーは直接購入することが可能です。また、お持ちのポータブルプレイヤーなどに接続し実際に視聴することも可能です。アナログレコードの懐かしい名盤を多数ご用意しています。リクエスト、持ち込みなどお気軽に申し付け下さい。

・・・「東館」もなかなか素敵な建物です。さて、ヴォーリズ建築が好きで、読んでみようかなと思いたって、いま★「負けんとき(著:玉岡かおる)」を読んでいるところなんです。偶然って重なるものですね。「負けんとき」では、満喜子の兄「恵三」が廣岡浅子の娘「かめ子」と結婚したことから、満喜子も廣岡家の家庭教師となり、廣岡浅子にお世話になったことが詳しく描かれています。

【NEWS】2015.4.29産経WESTより

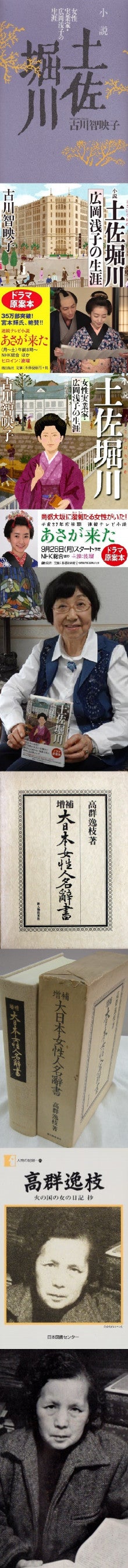

★「小説 土佐堀川―女性実業家・広岡浅子の生涯」著:古川智映子

朝ドラ「あさが来た」の原案本「小説土佐堀川」はいまから27年前、昭和63(1988)年に潮出版(東京都)から出版された。「原作」でなく「原案」となっているのは、ドラマでは主人公の名前を変え、本から離れて自由に物語を展開するからだが、NHKがヒロインを発見したのは「小説土佐堀川」に相違ない。著者は埼玉県所沢市在住の作家、古川智映子(83)。これまでに8冊の単行本を出しており、幕末の尊皇派女性志士・松尾多勢子を取り上げた「赤き心を」、津軽弘前藩主に嫁いだ家康の養女・満天姫の生涯を書いた「風花の城」など、歴史に埋もれた女性ヒロインが多い。資料をたんねんに調べ、その上で創作する。「小説土佐堀川」はそんな歴史小説家、古川が56歳で出した第1作だ。

「朝ドラに取り上げられるなんて。しかもずいぶん前に書いた本ですから。びっくりしています」足を痛めて取材活動が不自由になり、ここ数年は執筆は途切れがち。突然の朝ドラ旋風にとまどい気味だが、いたって元気だ。「この作品は私にとって、不思議な力を与えてくれた本なのです。生涯特別な存在となりますね」

青森県弘前市の出身。東京女子大文学部日本文学科を卒業後、国立国語研究所勤務や東京の私立高校国語教師などをへて、執筆活動に入った。書くことが好きで、知り合いに頼まれ地元紙にエッセーを書いたりしていたが、本気で作家をめざしたのにはひとつのきっかけがある。「32歳でね、家庭が破綻しましたの」同郷の研究者と結婚し、すてきな家を建て、いい家庭をつくることに熱中した。しかし、それはいともあっさりと崩壊した。どうやって生きていったらいいのか。呆然自失の時期をへて、何か自分なりのものを書きたいと切望するようになる。そんな時、手に入れたのが高群逸枝★「大日本女性人名辞書」。広岡浅子の名前はその中にあった。

【高群逸枝】(1894~1964)

※青空文庫 http://www.aozora.gr.jp/cards/001780/files/56792_55501.html

日本の女性史研究の草分け。熊本県下益城郡豊川村南豊崎(現宇城市)に、小学校校長であった高群勝太郎(嶇泉)の長女として誕生。若い頃より詩人として活躍し、九州新聞などで短歌や詩を発表する。のち、東京にその活躍場所を求めて移転する。アナーキズムと出会って女性史研究を志し、★平塚らいてうと共に女性運動を始める傍ら、女性史研究を進め、『母系制の研究』や『招婿婚の研究』などの業績を残し、女性史研究分野の発展に寄与した。男性中心の歴史を問い直したいと独自の研究を続け、昭和11(1936)年、日本で初めての女性の人名辞典「大日本女性人名辞書」を出した。

「我国の歴史文献に現われた一切の著明なる女性を網羅する」として神話的人物から現代人(当時・物故者)まで1700人を収録した。昭和50年前後のフェミニズム運動隆盛の中で高群逸枝の再評価が進み、55(1980)年に復刻版が出た。「何か書きたい。できれば女性史を」という思いを抱えていた古川智映子(83)はすぐに手に入れた。分厚い辞典だが読んでいてあきない。

広岡浅子の名前はそこにあった。記述はわずか14行。「実業家。三井高保の妹。嘉永二年京都油小路出水に生れ、十七歳で大阪の加島屋広岡久五郎に嫁いだ。維新変革に会し、家運傾かんとするや、自ら立って難局に当った」(原文ママ)この辞典の面白いところは人物紹介が物語性を帯びていること。浅子についても「鉱山の経営に当った時は坑夫等と起臥を共にし、常にピストルを携行したといふ」「夫の死去に際し一女かめ子の婿恵三を以て事業を継がせ六十歳、病を以て入院する時身辺一切の整理を行ひ、晩年には基督教を信じた」「大正八年、線の太い、精力的な生涯を終った」など。人となりを想起させる文章だ。

それにしても、復刻版のもととなった増補第3版(昭和17年)には2000人を超す女性が収録されている。その中でなぜ「広岡浅子」だったのか。「私はあまり古典に興味はない。近代の人に関心を寄せました。これは数が少なかった。結構知った人も多い中で浅子は初めての名前。こんな人がいたなんてという驚き。なんといってもピストル携行というくだりが魅力でした」同じころ、「別冊歴史読本」でも「明治大正を生きた15人の女たち」という特集があり九条武子、平塚らいてうなどとともに浅子が取り上げられていた。

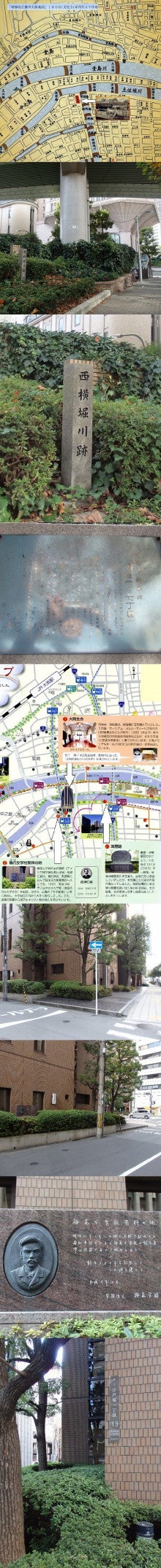

・・・「大同生命」(加島屋)のすぐ近くに、

【参考】「梅花女学校発祥の地」

大阪市西区江戸堀1丁目(大阪市土佐堀裏町10番地)

明治11年1月この地で大阪で初めての 府知事認可による梅花女学校が創立者 澤山保羅によって始められた 創立120年を記念してこの碑を建てる 平成9年10月 学校法人 梅花学園

★梅花学園「梅花女子大学」

567-8578茨木市宿久庄2-19-5/072-643-6221

1878年(明治11)梅花女学校は、創立者の澤山保羅、協力者の★成瀬仁蔵ほか数名により、キリスト教主義教育を建学の精神として、★大阪市土佐堀裏町10番地に開校。(この年を本学園の創立年としている。)学校名は、梅本町公会(現在の大阪教会)と浪花公会の教会員が、開設に協力したところから「梅花」と命名し、設立当時から外国人教師による斬新な英語教育を実施。

◆【学園資料展示ホール】◆072-643-8447総務部学園資料室

http://www.baika.jp/shiryou/index.html

「澤山記念館」地下1階にある「学園資料展示ホール」では、1878年に始まる梅花学園のあゆみを写真、資料等により紹介しています。