こんにちは![]()

![]()

前回の続きです![]()

![]()

前回は、こちら↓

「チーム空船」の4人が子眉嶺神社⛩️の次に訪れたのは、相馬神社⛩️です✨

相馬神社⛩️

相馬神社は、相馬城址にあります。お城があったところまで登っていきます🚶♀️

↑存在感のあった木

↓この石段は当時のものだろうかー。

二宮尊徳像が‼︎

相馬中村藩は二宮尊徳さんの教えを採用し熱心に実践したのだそう✨

二宮尊徳さんこんにちは!

馬陵城跡(相馬城址)🏯に着いた‼︎

見事な藤棚。藤の花が咲いたらとても綺麗でしょうね✨

中村城は、相馬氏歴代藩主の居城だった。

城の雰囲気を味わいます。

ふと空を見ると、私たちに伴走するかのような不思議な雲が来た![]() ✨

✨

相馬神社拝殿

剣社。

不思議な光が入る。

本殿裏に小さな祠。

どうやら井戸の跡のようでした。

【相馬市観光ガイドより】

明治12年 相馬氏の始祖『師常(もろつね)』公を御祭神とし、中村城(馬陵城)本丸跡に創建されました。

師常公は、保延五年(1139年)に、千葉常胤の次子として生まれ、相馬中務太夫師國の家を継ぎました。

相馬氏は、『平 将門』公の末裔であり、代々下総の相馬郡一帯を領していましたが、文治五年(1189年)源頼朝の将である父常胤に従って平泉攻めに加わり、軍功をあげたので恩賞として八幡大菩薩の旗一旗と相馬地方を賜りました。

師常公は、常胤の子七人の中でも特にすぐれ頼朝の信望も厚く、『鎌倉四天王』の一人に数えられていました。また、信仰心の厚い人であったので、死後鎌倉の人々には『相馬天皇』として祀られ、今もなお御崇敬されております。

常胤は、長男には千葉地方を継がせ、師常には流山地方と相馬地方を与えました。師常公から数えて六代目『重胤』公のとき流山から相馬へと移り住みました。十六代『義胤』公のとき、上杉影勝に通じ関ヶ原の役に参加しなかったことで、一時城地を没収されましたが『徳川家康』はその子『利胤』を召し出して六万石の本領を安堵し、明治維新まで続きました。

境内には、桜の名所馬陵城(4月中旬頃)や19代『忠胤』公が植えたものと伝えられる、推定樹齢数百年といわれる『藤』(相馬市指定天然記念物・昭和54年7月指定)があり、花期(5月中旬頃)には参拝者の目を楽しませております。

例大祭は、10月第1日曜日・月曜日の2日間の開催になります。

相馬氏は、

平将門の末裔なんだって🧐‼︎

知らなかったです‼︎

お城のある丘を降りて、次は相馬中村神社⛩️へ🚶♀️✨

降りてきたところ↓

下から相馬城址を仰ぎ見る。不思議な穴がたくさん開いている。昔は海でした。

すぐ近くに、

相馬中村神社⛩️

狛犬ではなく、馬🐎🐎‼︎

カッコいい‼︎

【相馬市観光ガイドより】

相馬中村神社の始まりは、社伝によれば今から一千余年前の承平年間(931~937年)相馬家の先祖、平の将門が下総の国猿島郡という所に妙見社を創建して戦勝を祈願、併せて国家安泰、国民諸行の繁栄を祈念したことに始まり、後孫師常公が、下総の相馬郡に社殿を建てたと伝えた後、元亨三年(1323年)になって、師常より六世の孫相馬孫五郎重胤公が、鎌倉から初めて奥州行方郡に移ると同時に妙見祠を大田に移し、正慶元年(1332年)小高に築城して移るとき神社も移されました。さらに慶長十六年(1611年)相馬利胤公が相馬中村に城を移したとき妙見神社も中村城内へ移されました。これが現在の相馬中村神社です。相馬中村神社は、相馬家代々の氏神として崇敬されてきたばかりでなく、相馬地方の総鎮守として中村城郭内の西にある小高い丘に建っています。

現在の本社建築本殿・幣殿・拝殿は、寛永20年(1643)、18代藩主相馬義胤によって建立され、相馬地方の代表的な古建築として「国の重要文化財」に指定されています。用材として欅をふんだんに使った権現造りで、本殿及び拝殿正面の蟇股と呼ばれる部材は神社由緒を象徴するように馬の彫刻が施されています。現在建物は白木造りの様相を呈していますが、本殿は本来、木部全体に漆塗りされておりました。建立後三百五十年という歳月により建物は真の姿を隠しておりますが、内部に施された漆塗り、彩色はよく残り当時の装飾美を今に伝えています。現在の社殿は、ほぼ20年ごとに都合10回の修理を重ねており、また、平成29年から大修理が行われ、屋根も創建当時のこけら葺に改修されました。

相馬氏歴代表

胤(たね)の字が付く人が多いですね。

相馬中村神社の鳥居をくぐると、真正面に菅原道真さんが祀られている天満宮がありました。道真さん、なぜここに?

鳥居の扁額が綺麗な青色です🟦

相馬中村神社の拝殿が見えてきましたよ!

手水舎には生花が✨

綺麗ですー![]()

![]()

祭神は、アメノミナカヌシさん。

北極星を信仰する妙見信仰です。

↑ここの詩?が良かった✨

自分の願望と宿命とを心の中でつなぐものが祈りである

祈りとは宿命の限界の中で新しい運命を呼び起こしつくりだすものである

そして祈ることで人間は自分の力の及ばぬ大きなものを神仏に依存することによって自分の及ぶ限りの実践に踏み切ることができる

ある意味では実行の一番深いものが祈りである

なるほど‼︎ 深いね‼︎

「神仏に依存」という表現にはちょっと引っかかるけど。神仏に委ねるとか神仏の助けを得て、かなー。そうしながら人間は精神的に自立していくことがこれからは求められていく気がします。

九曜紋は、

北斗七星➕太陽➕月なのだそう✨

なるほどー。星に祈っていた。昔の人は星を読んでいたらしい。

おや?

階段の手すりが面白いゾ‼︎

馬だ‼︎

笑ってる‼︎

急な階段を登って、拝殿に着きました‼︎

アメノミナカヌシさんにご挨拶✨

馬の絵が奉納されていました。黒馬、カッコいいね‼︎

拝殿の後ろにまわって、本殿の装飾を見る。

金具も九曜紋✨

水の神さま✨

平将門さん✨

↓足尾神社だったかな・松尾神社↓

なぜかここに金華山の黄金山神社と塩釜の塩釜神社が‼︎

可愛い彫り物たち♡

日本の馬の写真

相馬といえば馬🐎✨

絵馬がカッコいいのだ🐎✨

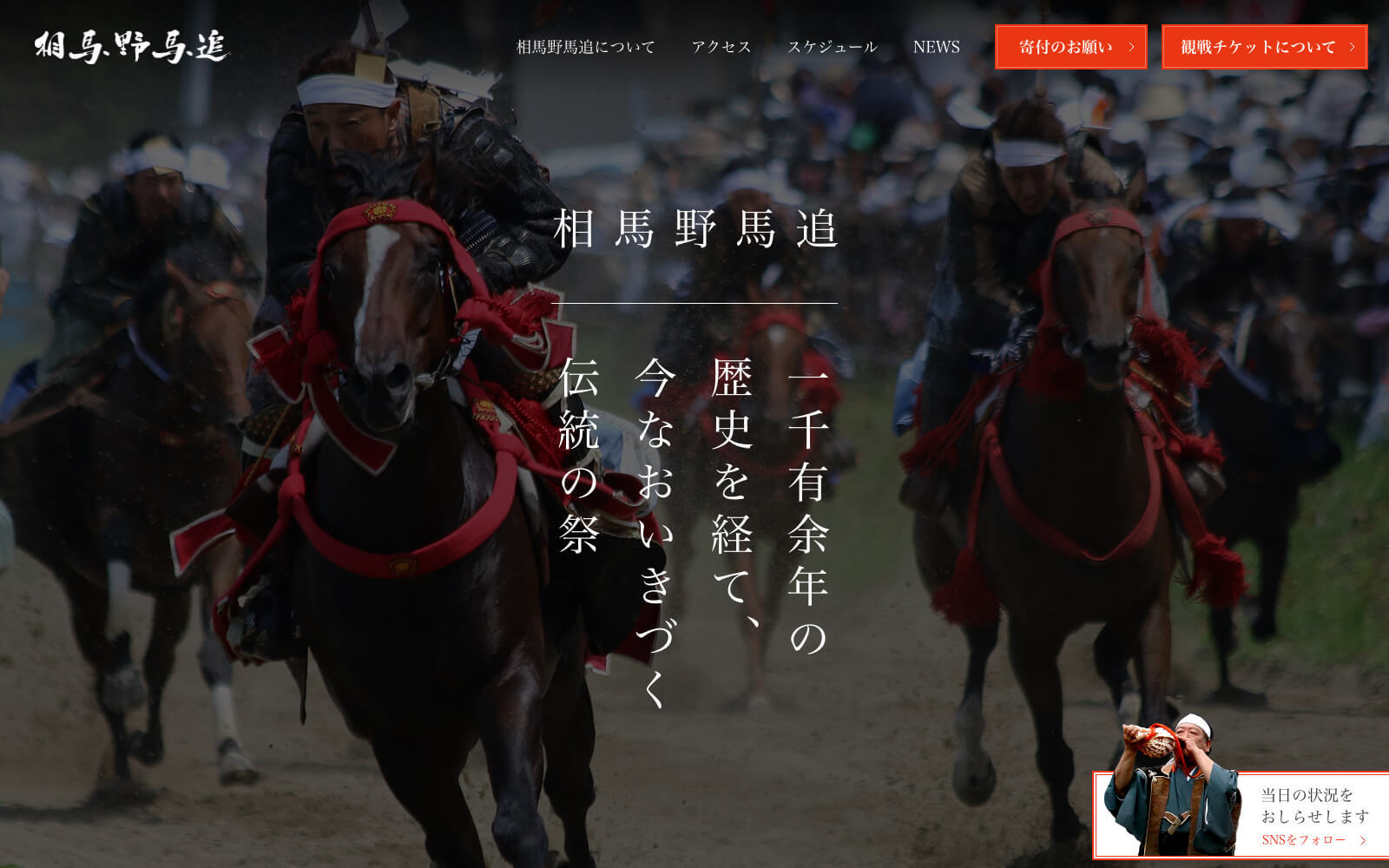

相馬中村神社は、相馬野馬追の出陣の地です🐎✨

今年のポスター。来年こそ見てみたいです‼︎

↓詳しくは、こちらを見て勉強しまーす✨

相馬は、平将門さんの流れを汲んでいたのだねー✨

天満宮の菅原道真さんが気になったねー。何かから守るためにここに天満宮を置いた?

相馬さんぽは、続く![]()

![]()

馬といえは、シルクロードを思い出す✨

喜多郎