映画『ロープ』は、アルフレッド・ヒッチコック監督による1948年のサスペンス映画です。

本作は舞台劇を原作とし、「レオポルドとローブ事件」に触発された実際の犯罪をもとにしています。

映画はワンシーン・ワンカットという手法で、現実の時間と映画の時間が同時進行する大胆な実験的スタイルが採用されています。

『ロープ』の舞台は、ニューヨークの高層アパートの一室です。物語の主人公は、大学出の青年ブランドンとフィリップ。

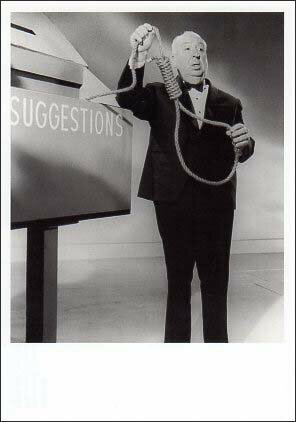

彼らは、自分たちが「選ばれし者」であることを証明するため、同級生であるデイヴィッドを殺害します。遺体はアパートのチェストに隠され、その場所で晩餐会が始まります。

2人はスリルを求め、被害者の父親や恋人、恩師でもある大学教授をその部屋に招くのです。

映画の特徴は、全編をワンシーンで繋ぎ、切れ目がほとんどないことです。フィルムの技術的制約を工夫で克服し、まるで観客がその場に居合わせているかのような没入感を演出しています。

ヒッチコック監督らしい緊張感に満ちた心理戦と、鮮烈なカラー映像が最大の魅力となっています。

本作の根幹にあるテーマは、「人間の優越性への問い」、「知性と倫理の危うさ」です。ブランドンとフィリップは、ニーチェの「超人思想」に影響され、人間が特権的に他者を支配できるのではないか、という危険な思想に囚われています。

彼らは完全犯罪を成し遂げることで、自己の優越を証明しようとします。

晩餐会に招かれた教授ルパートは、2人の言動から違和感を覚え、徐々に追及の手を強めていきます。

ラストにかけて、2人の精神は崩壊し始め、緊張感が最高潮に達する流れは圧巻です。「人間は本当に選ばれし者なのか?」「倫理の限界はどこにあるのか?」という深い問いが突き付けられます。

『ロープ』最大の特徴であるワンシーン・ワンカットは、今日の映画では珍しくない手法ですが、公開当時は非常に斬新で挑戦的でした。撮影用フィルムの制約(10~15分しか録画できない)を、カメラの動きや物体へのクローズアップという巧みな演出で乗り越えています。

観客は、まるで舞台芝居を観ているかのような緊張感に包まれ、事件現場の空気感に没入します。

また、ヒッチコック初のカラー映画ということもあり、鮮やかな色彩は、登場人物の心理を際立たせる効果を持っています。

窓から見えるニューヨークの街並みや、時間の変化を表現する光の演出など、細部にも丹念な工夫が感じられます。

感想

映画『ロープ』を鑑賞して最初に感じるのは、空間と時間の制約を逆手に取ったヒッチコックの演出力と、手に汗握る心理戦の面白さです。

登場人物の微妙な表情や動作、言葉のやり取りが絶妙に積み重なり、観客は徐々に高まる不安と緊張に引き込まれます。

映像の一体感は、まるで自分もパーティの一員になったかのように錯覚させてくれます。

また、犯罪を犯した2人の青年が、次第に追い詰められていく様子には、人間の心の脆さや倫理観の危うさが鮮やかに描かれています。

教授ルパートの鋭い洞察力や、真実の追及に対する執念には、強い正義感と人間の誇りを感じました。

ラストの展開は非常に衝撃的で、観終わった後もしばらく胸がざわつく余韻が残ります。

加えて、舞台劇の臨場感を映画で再現するための技術的挑戦が、本作の現代的な意味を高めています。

ワンカットで進行することで「現場視点」の臨場感が極限まで高まり、緊張と恐怖、不安が観客にダイレクトに伝わってきます。こうした工夫と演出は、ヒッチコック作品の真骨頂であると感じます。

『ロープ』は、ヒッチコックの膨大な作品群の中でも、実験性がきわめて高い一本です。独特の撮影手法や、社会的テーマへの深い掘り下げが光っており、単なるサスペンス映画にとどまらず、哲学的な問いかけを含む作品となっています。

犯罪映画や心理劇が好きな方はもちろん、映画史における技術革新や映像表現に興味のある方にも強くおすすめできる名作です。

『ロープ』は、私たちの日常から遠いようでいて、実は身近な人間関係や倫理の問題にもつながっています。

ワンカットによる緊迫した展開、優越性への危険な欲望、罪の意識と良心の葛藤など、さまざまなテーマが複雑に絡み合い、深い余韻を残す作品でした。

ヒッチコック監督の映像と心理描写の妙、美しいカラー映像によって、映画の価値がいっそう高まっていると感じます。