こんばんは。ルッタです。

少し間が開きましたが、今日は国語編 その3です。

4.読解の解法を学ぶ

の続きです。

実はこのジャンル、思ったよりもたくさんの本が発売されています。

全国の有名な先生方が執筆されている読解の攻略本みたいな本です。

有名どころはそこそこ持っています。

そして、私は全部読んでいます。

その中から、

この本を最近使用しました。

記述問題を大胆に4つに分類し、それぞれのパターンについての解法を解説している本です。

その後、練習問題へと続きます。

この”4つ”という所に惹かれて息子に使用しました。

シンプルなのが気に入りました。

問題をパターン化するところは息子もそこそこ体得出来たと思います。

シンプルな分、説明もしやすいですし、それなりの問題にも対応できる力が付くと思います。

私から見た問題点を少し。私見ですよ。

練習問題の難易度がいきなり高い事。これに尽きます。

国語がかなり得意な子向けの本なのかもしれませんね。

そうなると、折角4つのシンプルな方法に分類しても、実際の問題でどれを使うかを判断する練習が出来ません。

息子の場合、国語はイマイチなので解法をしっかりマスターさせるために使用しました。

いつも書きますが、もう少し簡単な問題でその解法を練習したいとことです。

そういったこともあり、練習問題の最後の数問は、息子のレベルを遥かに超えてると判断したので、解いていません。

結局、この本の考え方を、もう少し簡単な問題で練習していると言った感じです。

夏ぐらいにもう少し力が付いたら再度チャレンジしたいと思います。

その他、文章読解の鉄則や答え探しの技で勝つ等々、何冊も所有していますが、息子には使用していません。

内容は当然素晴らしいものです。

でも、それを読んですぐに実際の問題で実践できるなら、その子は初めから国語は得意だと思います。

こういった類の本は、練習問題が圧倒的に足らないと思います。

そもそも、親が読んで子供に教えるための本なのかもしれないですが。

そういう観点では、結構お世話になりました。

次に、解法というよりは、国語全体の基礎的な事を学習するための本です。

難易度は優し目です。

それでも、国語が苦手な子であればこの問題集を使う価値は大いにあると思います。

基本的な読解への考え方は網羅されていると感じます。

こちらは文章で答える問題の基礎的な解法を学ぶ問題集です。

「バッチリ解答」、「あとちょっと」、「がんばれ」という感じで、解答例が示されており、正解では無い解答に何が足りないか、どこが間違っているかが解説されています。

基本的考え方も示されている本だと思います。

難点は、例題のセレクションかなと。

解法を学ぶためには、出来るだけシンプルで簡単に理解できる問題を解いていく事も重要だと思いますが、若干例題のレベルが高めです。というか、私には少し癖があるように感じました。

例題なんだから、もっとはっきり答えが分かる問題でもいいと思います。

本当に国語が苦手な子だと、解答を見てもさっぱりわからないかもしれません。

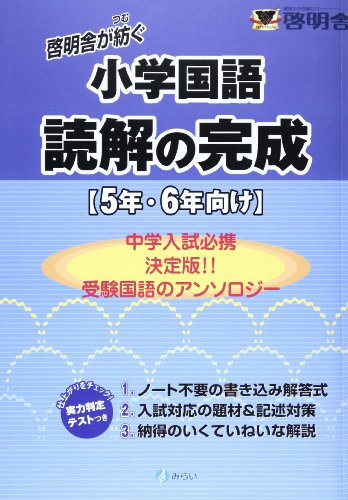

次は、これ。

各読解の項目に対し、基本問題と実力問題があり、基本問題には読解のポイントが示されていて問題を解く際のヒントになります。

個人的感想では、問題が素直だなと感じます。

その分、解法を勉強するのには丁度いい本かなと思います。

物語文や説明文、紀行文、更に短歌や俳句、そして語彙から文法まで、一通り全てを学習することが出来ます。

その分、それぞれの内容は少し手薄になってしまうかもしれませんが、そこは他の問題集等で補っていけばいいかなと。

息子は、漢字以外の所を2周しました。

最後に、

このシリーズです。

この本は、良く出来ていると思います。

読解の基礎は3年~5年生が対象と書いてありますが、それなりに文章も長いです。

3年生でこれが解けるなら国語は得意なんでしょう。

国語が苦手(我が子)であれば、6年生でも使う価値はありました。

いい点は、とにかく問題が素直な所です。

素直に読んで、素直に解法に従って、素直に答えを書けばきっちり正解出来ます。

国語が苦手な子に使うには、とにかく素直な設問であることが大事だと思います。

基礎に関しては、息子は3周しました。

最近3周目をやりましたが、3周目の途中から解法がしっかりしてきました。

今応用の2周目に挑戦しています。

基礎編がある程度出来るようになっていると、スムーズに移行できると思います。

応用編も、問題は素直です。

他の問題集では、解説を読んでも、「そうか?」と思うこともあるんですが、この本に関してはまずありません。

以前、完成を少し解き始めましたが、正答率がかなり低く途中で諦めランクを落としました。

今思えば、応用編の理解が足りてなかったという事でしょう。

今回は、それなりの正答率で進めていますので、応用の2周目が終了したら再チャレンジします。

解答欄もしっかり付いているので、解きやすいという点もあるかもしれません。

だたし、1回解いたら終わりになってしまうので、コピーするか私の様に内職してしまう方がいいかと思います。

息子の場合、まだはっきりとした成果としては現れていませんが、算数のように何回も繰り返し解くことは国語でも必要なんじゃないかと思っていますので。

残るは、

5.読解問題を解く

6.その他(例:文学史とか)

です。次回まとめて書きたいと思います。

クリックをお願いします![]()

ブログ更新の励みになります![]()