こんにちは、皆さん。

勝海舟の生涯から自分軸を持ち他人に影響されない生き方の大切さをお伝えする歴史大好き社労士の山路 貞善です。

いつもお読みいただきありがとうございます。

【 大河ドラマ「青天を衝け」 】

5月に入り、大河ドラマ「青天を衝け」の展開が急になってきました。前々回(第14回)では、慶喜が激しく怒り、久光・春嶽・宗城の三参与に対し、「天下の大愚物、大悪党」と言い放ち、「快なり」とこれまでのうっ憤を散じました(当ブログでは第129話、第130話)。

前回の「篤太夫、薩摩潜入」では、西郷(博多華丸さん)が登場。篤太夫と改名した渋沢栄一は平岡円四郎(堤 真一さん)の命により、朝廷に接近し慶喜を出し抜こうとする薩摩の動きを探ります。一方、家老並に昇進した円四郎の不吉な未来を予言する西郷の言葉(後年、渋沢栄一が語った平岡評)が妙に気になる栄一。ドラマの舞台は京に移り、時代は文久から元治へ。ますます目が離せなくなってきました。

【 第一次長州征伐が始まるまで 】

さて勝に会う前は長州藩を叩くことばかりを考えていた西郷吉之助は、その後どのような行動を取るようになったのでしょうか。

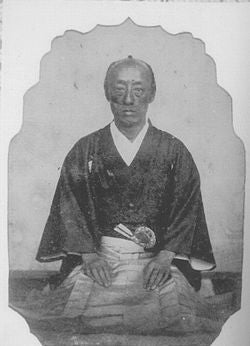

勝に帰府命令が届いたのは、元治元年(1864年)10月22日のことでしたが、同日、西郷は大坂城にいました。第一次長州征討の軍議が開かれたためです。征討総督に就いていたのは、前尾張藩主の徳川慶勝(松平容保・定敬兄弟の長兄)。

(徳川慶勝)

ここで第一次長州征討が行われるに至った経緯を簡単に整理しておきましょう。禁門の変が起きたのは、同年7月19日。一日で戦闘は終わりました。禁闕(きんけつ。皇居の門)に発砲しただけでなく、さらに長州藩主父子が長州藩家老 国司信濃(くにし しなの)に授けた軍令状が見つかり、動かぬ証拠を押さえられた長州藩は朝敵となりました。

同月23日、長州藩追討を決定した朝廷は慶喜に対し勅命を下しました。

8月2日、幕府は長州藩追討を諸藩に対し命じましたが、将軍は進発せず、征長総督を任命して事を済ませようとしました。ですがこの時、幕閣が下した判断は、長州問題の決着を長引かせる一方、幕府を窮地に陥れ、弱体化させる大きな要因にもなりました。

幕府は征長総督に紀州の徳川茂承(もちつぐ)を指名しましたが、その後、尾張の徳川慶勝が代わりを務めます。

当初、慶勝が就任を渋ったため、一橋慶喜が征長総督に就任するのを望む声もありました。禁門の変で長州勢力を一掃するのに、人々の耳目を惹く活躍をして見せたのは、何と言っても禁裏守衛総督を務める慶喜でした。この日、慶喜は戦闘の混乱に乗じて天皇の動座を図ろうとしていた長州派公卿たちによる行動を阻止しました。また戦闘中、御所内で動揺する天皇やその他の公卿らを見事に統率し、自らも戦闘を指揮するなど目覚ましい活躍を見せました。

薩藩の小松帯刀は、その日の慶喜の勇姿を間近で目にしたことにつき 「御挙動、威儀堂々、誠に無双の豪傑とあい見え候」と語っています

こうしたことから薩摩・肥後藩の他に会津・桑名などの諸藩、孝明天皇も慶喜就任を望んでいました。

ですが慶喜は就任を頑なに拒みました。自身が幕府からどのように見られているかを知っていたからです。慶喜は天皇から信頼されればされるほど江戸の幕閣らから京都における「もう一人の将軍」として自身に向けられる警戒の目が強まることを恐れたのです。江戸の老中たちから敵視されていることがストレスとなっていたのでしょう、慶喜はその頃には親しい関係ができていた小松帯刀に思わず愚痴をこぼしたと言われています。

また慶喜が征長総督を引き受けなかったのは、京都を離れてしまうと禁裏守衛総督としての役割を果たすことができなくなること。さらに慶喜がこれまで京都で固めてきた自らの政治基盤を危うくしてしまうことへの懸念もあったと考えられます。

【 その後の西郷の動き 】

さて西郷です。

勝との会談を終えた後、西郷は長州に対する考えを180度転換させました。一時は長州藩領を召し上げ、国替えという過酷な処分を考えていた西郷でしたが、この頃にはすっかり考えを改めていました。

禁門の変で薩摩兵を率いて長州藩を撃退したことでその名を高めた西郷は、長州征討の参謀に任じられました。

大坂城での軍議があった二日後の10月24日、西郷は征長総督の慶勝の宿所に呼ばれ、長州攻めの作戦について相談を受けます。

話し合いの結果、慶勝は西郷を信頼し脇差を与えて、事態収拾を委任する旨を伝えました。

勝との会談で幕府を頼りにすることができなくなった以上、西郷にはもはや長州を敵視する考えはなく、むしろ手を組むべき相手と考え始めていました。

「長人をもって、長人を処置いたし候よういたしたきもの」

長州人自らの判断で処置を決めてもらうことを方針としたことは、西郷が思考を転換させた証と言っていいでしょう。武力によらず外交努力で長州問題の解決を図ることにしたのです。勝から教えられた「共和政治」の実現に向けて西郷は明らかに動き出し始めました。

先に行われた大坂城での軍議で、長州藩が幕府に従う姿勢を見せない場合、11月18日をもって長州領への総攻撃を開始すると決められていました。この頃、幕府の命により長州藩を取り囲んだ征長軍は実に十五万人に膨れ上がっていました。

西郷は大軍から離れ、岩国領まで行き、毛利の一族吉川監物(きっかわ けんもつ)と会見(11月4日)し、長州の降伏条件について詰めていきます。

すでに長州藩では幕府に帰順して藩の存続を図ろうとする勢力が藩政の権力を握っていました。事前の情報収集により藩内の動きを察知した西郷は戦に持ち込むことなく長州問題を解決できると見通しをつけ、吉川監物を仲介人に立て降伏条件を示すことにしたのです。

監物は長州藩に西郷の意向を伝えました。朝廷に謝罪するため禁門の変を指揮した責任者の処分を求めたところ、これを受けて長州藩は三家老の切腹と四参謀の斬首の処分(同月11日、12日)を行いました。

その数日後、三家老の首を監物は広島に運び、そこで征長総督徳川慶勝による首実検が行われると同月18日に予定されていた総攻撃は中止となりました。

降伏条件には他に、長州藩父子の謝罪状、山口城(この頃は政庁が萩城から移されていた)の破却がありましたが、今一つの条件である五卿を藩外に移す件については難航しました。長州側が折れず、抵抗姿勢を見せたからです。

五卿というのは、前年の8月18日の政変により京都から追放され長州へ落ち延びた攘夷派公卿 三条実美ら(いわゆる七卿落ち)のことです。

病死と脱走により公卿の数は二人減り、この頃は五人が藩内で匿われていました。五卿を守護する奇兵隊らの諸隊は引き渡しに応じない構えを見せていました。

こうした事態を打開するため西郷は危険を承知の上で単身、小倉口から敵地である馬関に乗り込みます。諸隊の幹部と直談判に及んだ西郷は粘り強く説得に当たり、ついに五卿の九州への移送を承知させたのでした(12月11日)。

これを受け征長総督の徳川慶勝は、征長軍の解兵令を発し(同月27日)、これにより第一次長州征伐は終了しました。大仕事をしてのけた西郷の名は天下にとどろき渡ります。戦火を交えることなく早期終結を実現させたからです。

さて本日はここまでといたしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

【参考文献】

・「勝海舟」 松浦 玲 中公新書

・「勝海舟」 松浦 玲 筑摩書房

・「勝海舟と西郷隆盛」 松浦 玲 岩波新書

・「徳川慶喜」 松浦 玲 中公新書

・「徳川慶喜」 家近 良樹 吉川弘文館

・「徳川の幕末 人材と政局」 松浦 玲 筑摩書房

・「素顔の西郷隆盛」 磯田道史 新潮新書

・「西郷隆盛と勝海舟」 安藤 優一郎 洋泉社

・「徳川慶喜公伝 3」 渋沢栄一 東洋文庫 平凡社

・「勝海舟全集1 幕末日記」 講談社

・「勝海舟全集18 海舟日記Ⅰ」 勁草書房 電子書籍

写真:ウィキペディアより