月曜日から、NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」が始まるようですね。

主人公は、ラフカディオ・ハーンの妻となる「小泉セツ」という女性。

この小泉セツが、ラフカディオ・ハーンこと「小泉八雲」が、小説を書くにあたり、大きな影響を与えていたということは、これまで知りませんでした。

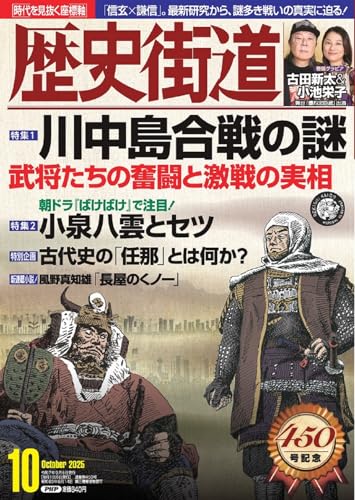

そして、雑誌「歴史街道」で、この小泉セツ、八雲の話が、特集になっている。

ラフカディオ・ハーンのことは、置いておいて、今回は、「小泉セツ」の話。

セツは、松江藩士の小泉湊の次女として、慶応4年(1868)2月4日、島根県松江市南田町で生まれる。

しかし、生まれて7日目に、中原町に住む稲垣金十郎の家の養女となったそうです。

稲垣家と小泉家は、遠縁で、子供がなく、小泉家に、次に子供が生まれたら、養子に貰うということが約束されていたそうです。

今から考えると、何だか、可愛そうな気もしますが、昔は、こういった、子供のやり取りは、頻繁にあったのでしょう。

小泉家は、松江藩の中では「上士」として、格の高い家だったそう。

そのため、稲垣家では、セツは、大切に育てられたそうです。

そして、セツは、物語が好きで、大人を見つけては、お話をせがんだそうです。

ちなみに、セツの養母は、出雲大社の上官を務める高浜家の養女だったため、多くの物語を知っていて、セツに話して聞かせたそうです。

明治4年(1871)、セツは、松江で「ワンレット」と呼ばれていたフランス人と出会います。

当時、松江藩では、フランス人の「フレデリック・ヴァレット」と招き、藩士にフランス式調練を行っていた。

この調練の見物に、多くの人が押しかけていたそうで、セツも、家族、親戚と共に、見に行っていたのですが、その時、ワンレットが、セツのところに近づいて来た。

他の子供たちは、怖がって、みんな逃げてしまったのですが、セツだけは、ワンレットの前に留まり、ワンレットから、頭を撫でられ、小さな虫眼鏡を貰ったそうです。

セツの回想録では、「この時、ワンレットに会わなかったら、ハーンと夫婦になることは難しかったかも知れない」と書かれているそう。

セツの養父は、明治時代になり、家禄奉還後、事業を始めるが、失敗する。

多くの武士が、「武士」という身分と、家禄を失い、生活のために商売などを始めますが、上手く行かない人が多かった。

稲垣家では、養父、金十郎も、養祖父の万右衛門も、その後、働くことはなく、養母が、縫い物をして得る僅かな収入で、生活をしていたそうです。

そのため、セツは、義務教育の小学校下等教科を卒業するまでしか、学校に通うことが出来なかった。

学校を卒業後、セツは、実父の小泉湊の起した織物工場で働き、稲垣家を支えることになる。

明治に没落をした士族の家で、女性が、家を経済的に支えなければならなくなると言えば、樋口一葉の場合も、同じでしたね。

しかし、当時、女性が、満足に収入を得ることが出来る仕事など、ほぼ、存在しない。

しかし、セツは、実の父親の元で働き、実家にも出入りをして、生け花、茶の湯、謡曲の鼓などの良家の子女としての教育を受けることも出来たそう。

明治19年(1886)、セツは、18歳の時に、鳥取藩士だった前田小十郎の次男、為二を、婿養子に迎えることになる。

前田家もまた、困窮をする士族で、為二は、当時、28歳。

しかし、翌明治20年(1887)、実父の織物工場が倒産。そして、実父が、亡くなってしまう。

更に、セツの夫、為二が、家を出奔し、姿を消す。

セツは、夫が、大阪に居ることを知り、大阪に迎えに行くが、為二が、戻って来ることは無かった。

松江に戻ったセツは、為二と離婚をし、籍を、実家の小泉家に戻す。

セツは、養家の稲垣家と、実家の小泉家の両方を支えなければならない立場になってしまった。

しかし、当時の女性に、そのような立場が務まるはずもない。

明治20年(1888)、松江は、大寒波に襲われたそうで、このままでは、家族もろとも、死んでしまうと考えたセツは、ある決心をする。

それが、外国人教師の家で、住み込みの仕事をすること。

実は、この「外国人の家で、住み込み」という状況は、「外国人の妾になる」という誤解を受ける可能性があり、誰もが、やりたがらない仕事だった。

周囲の人たちからの差別、偏見も、強かったことでしょう。

しかし、セツの生活は、そこまで、追い詰められていたということ。

セツが、ハーンの家で働くようになったのは、明治24年(1891)2月初旬頃だそうです。

そして、明治29年(1896)2月、ハーンとセツは、結婚をすることになる。

ハーンは、セツから、様々な日本の物語を聞き、それを、小説にして行くことになる。

ちなみに、セツは、英語を、全く、話せなかったそう。

また、ハーンは、日本語を、片言しか話せなかった。

そのため、二人は、独自の言葉で、意思疎通をしていたそうです。

それを「ヘルン言葉」と呼んだそう。

日本語の単語や慣用句から助詞(てにをは)を抜き、動詞、形容詞の活用は無く、語順は、英語。

セツは、自分が、学歴が無いことに、コンプレックスを持っていたそうですね。

明治初期、セツの生まれた、そして、育った家のように、没落をした士族は、日本全国に、多く居たはず。

何しろ、それまでは、勝手に入っていた収入が、無くなってしまったのですから。

そして、武士には、「奉還金」というものが与えられる訳ですが、それを元手に商売を始めても、そう簡単に、上手く行く訳もない。

ちなみに、岡山駅前の「奉還町商店街」は、この「奉還金」を元手に商売を始めた人たちが集まった商店街という話。

それが、今でも、残っているということは、その人たちの商売は、上手く行ったということなのでしょうかね。