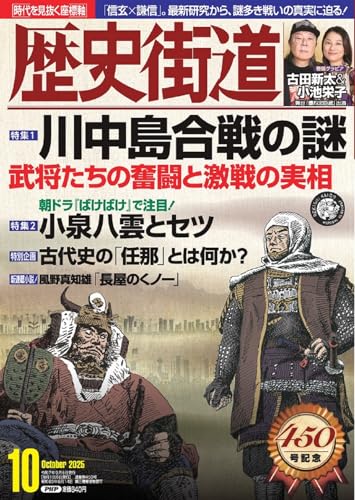

雑誌「歴史街道」の今月号。

特集は「川中島合戦の謎」ということで、早速、読了。

以下、この本の内容に、私見を交えながら、「川中島の戦い」について、考察してみたいと思います。

川中島の戦いは、なぜ、起こったのでしょう。

そもそも、なぜ、上杉謙信と武田信玄は、戦い続けなければならなかったのか。

武田信玄は、父、信虎を追放し、武田家の当主となると、信濃国に侵攻を開始。

次第に、勢力を拡大して行く訳ですが、武田信玄に敗れた北信濃の国衆は、越後国の上杉謙信を頼ることになる。

この北信濃の国衆と、越後国とは、長年にわたり、親しい関係にあったそうですね。

高梨政頼の妻は、上杉謙信の叔母。また、上杉謙信の父、長尾為景が、関東管領の上杉氏と戦った時には、北信濃の国衆は、援軍を送っているそう。

上杉謙信は「義」の武将などと言われますが、これは、恐らく、後世に作られたイメージで、基本的には、実利に基づいて、行動をしていたものと思います。

長年の友好関係にある北信濃の国衆に、助けを求められれば、助けなければならないのは、戦国大名の立場としては、当然のこととも言える。そうでなければ、配下の国衆を、味方に留めておくことが難しくなってしまう。

また、北信濃は、越後国の国境、そして、上杉謙信の本拠地である春日山城に近く、これ以上の武田信玄の勢力拡大は、どうしても、阻止しなければならなかった。

そして、この「川中島」と呼ばれる地域は、現在の長野市を中心とした「善光寺平」と呼ばれる地域で、多くの人が集まる交通の要衝。更に、信濃国でも有数の穀倉地帯で、武田信玄、上杉謙信、共に、この「善光寺平」は、抑えておかなければならなかった。

さて、「川中島の戦い」とは、何度、あったのか。

普通、第一次と言われる戦いは、上杉謙信、武田信玄、共に、「川中島で戦った」という認識は無かったそうで、当時の書状に書かれた内容から「布施の戦い」とも呼ばれるそうです。

川中島の戦いは、通説では、5回あったと言われている。

天文22年(1553)。

天文24年(1555)。

弘治3年(1557)。

永禄4年(1561)。

永禄7年(1564)。

しかし、これには、異論もあるそうです。

永禄10年(1567)に、両者が、川中島で対陣をした可能性。

永禄11年(1568)には、上杉謙信自身は、出陣をしていないものの、上杉軍と、武田信玄が、川中島で対陣をしているそうです。

そして、最も、有名なのが永禄4年(1561)に起こった「第四次川中島の戦い」です。

ここでは、この「第四次川中島の戦い」について、考察したいと思います。

永禄4年(1561)8月14日、上杉謙信は、春日山城を出陣。

8月16日、妻女山に布陣します。

一方、武田信玄は、8月24日、川中島に進出し、上杉謙信と対峙します。

しかし、上杉軍に動きが無いため、8月29日、海津城に入ります。

9月9日、武田軍が、動きます。軍を二手に分け、一隊を妻女山に向け、本隊は、八幡原に布陣。

しかし、上杉謙信は、この武田軍の動きを察知して、夜の間に、妻女山を下り、川中島に布陣。

8月10日、早朝、霧が晴れると、武田軍、上杉軍、共に、相手を認識し、戦闘に入ります。

当初、武田軍は、苦戦をしますが、妻女山に向かった武田軍の別働隊が合流。

武田軍は、優勢となり、上杉軍は、撤退します。

以上、「第四次川中島の戦い」の通説となっているもの。

これは、江戸時代に書かれた軍記物「甲陽軍艦」が、元になっている。

しかし、「武田信玄が、茶臼山から海津城に移った」という話は、後に成立をする「甲越信戦録」に書かれたものが最初。

また、有名な「キツツキ戦法」という言葉も「甲陽軍艦」には、出て来ないそうです。

さて、信頼の置ける同時代史料に記された「第四次川中島の戦い」は、どのようなものだったのか。

この確かな史料から分かることは、次の事柄に限られるそうです。

「9月10日に、武田軍、上杉軍の合戦があったこと」

「武田信玄の弟、信繁が、亡くなったこと」

「上杉謙信が、自ら、太刀を振るって、戦ったということ」

「武田軍の小山田衆が、側面攻撃をして、上杉軍を破り、その武勇が、広く、聞こえたこと」

「戦後、武田軍は、川中島に留まり、上杉軍は、残党が、野尻峠や市川城で、籠城をしたこと」

この程度のことしか、確かなことは、分からない。

この時の武田軍の戦死者は、高野山の甲斐国過去帳などから、譜代、一門が多いということ。

武田軍は、本隊に、譜代、一門が配置されていた。

つまり、譜代、一門に、戦死者が多いということは、本隊が、上杉軍の攻撃を、直接、受けたことを示唆している。

これは「甲陽軍艦」にあるように、武田軍は、軍を二つに分けていた可能性も、考えられない訳ではないということ。

つまり、武田信玄は、軍を、二つに分けて行動をしていたのだが、本隊の方が、上杉軍の攻撃を受けてしまった。

これは、武田信玄にとって、大きな誤算だったのではないでしょうか。

また、侍大将クラスの戦死者は、武田軍の方が、上杉軍よりも多いそうで、このことから、武田軍の方が、上杉軍よりも戦死者が多かったのではないかと推測できる。

この「第四次川中島の戦い」に関して、武田信玄が出した感状は、一枚も確認されていないそうです。

武田信玄は、この「第四次川中島の戦い」に関しては、敗北だと考えていたということなのでしょう。

また、上杉謙信は、この合戦で、自軍に多くの死傷者を出してしまったことを反省するような文章を、書状に書き残しているそうです。

これは、上杉謙信にとっても、この第四次川中島の戦いは、誤算だったということ。

つまり、武田軍、上杉軍、共に、多くの死傷者を出した「第四次川中島の戦い」は、双方にとって、誤算だった。

恐らく、両軍が、何らかの理由で、川中島を移動している時に、偶発的に、上杉軍が、武田軍の本隊に接触し、そのまま、戦闘が始まったものと思われる。

一次史料からは、当時、現地に、霧が出ていたという状況を記したものは無いようですが、やはり、霧の中、見通しの利かない中で、両軍が、突然、出会ってしまったと考えるのが、自然なのではないでしょうかね。

最終的に、川中島は、武田信玄の支配下となる訳で、両者の川中島での度重なる対陣は、戦略的には、武田信玄の勝利ということになるのでしょう。

しかし、武田信玄、上杉謙信の両者が、長きに渡って、対立を続けたことは、周辺の戦国大名にも、大きな影響を与えることになる。

なぜ、両者は、和睦をし、他に目を向けることが出来なかったのでしょうね。