三度目となる、変ホ長調シンフォニー対決!![]()

ハイドン・シンフォニーも、旅の半ばを迎えて・・・

![]() ハイドン「交響曲 第55番 変ホ長調<校長先生>」(1774)

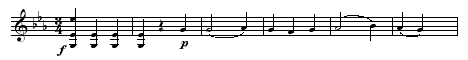

ハイドン「交響曲 第55番 変ホ長調<校長先生>」(1774)

音楽で肖像画を描くことを試みたかのような<校長先生>シンフォニーは、いつ誰がつけたのかはわからない。

しかし、思わず笑ってしまうような作品だ!![]()

第1楽章アレグロ・ディ・モルト、第2楽章アダージョ、第3楽章メヌエット、第4楽章プレスト。

第2楽章と第4楽章が、変奏曲形式というのも珍しい(静と動との対比)。![]()

ディスクは、フィッシャー盤全集から・・・![]()

(CD-16)

1st.mov. Allegro di molto

どこがどう校長先生のイメージだろうか・・・なんて思い描きながら聴いてみるけど、想像の域を出ないなあ(自分の学校時代のイメージしか思い描けない)![]()

ハイドン時代の学校や校長先生って、どんな感じなのだろうか・・・![]()

きっと、偉そうで高いところから訓戒を垂れる地位のイメージか。

演奏時間は、20分半ほど。

![]() モーツァルト「交響曲 第26番 変ホ長調」K.184(1773)

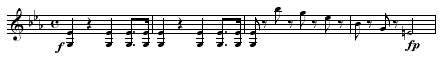

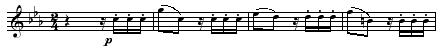

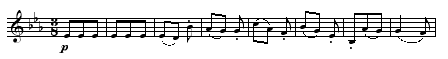

モーツァルト「交響曲 第26番 変ホ長調」K.184(1773)

この作品の劇的な性格を語るのは、ジョルジュ・サン=フォア曰く・・・

![]() 「第1楽章の激しさの後に、限りなく絶望的な(短調の)アンダンテが続く。そしてフィナーレの激しいほど喜びに満ちたリズムが、この交響曲を独特なものにしている。ロマンティックな高揚が、ここでクライマックスに達するのである。」

「第1楽章の激しさの後に、限りなく絶望的な(短調の)アンダンテが続く。そしてフィナーレの激しいほど喜びに満ちたリズムが、この交響曲を独特なものにしている。ロマンティックな高揚が、ここでクライマックスに達するのである。」

アインシュタインも、「1773年に大転回が起こる」と述べている!![]()

第1楽章モルト・プレスト、第2楽章アンダンテ、第3楽章アレグロの3楽章構成。

- Molto Presto ( ... attacca)

- Andante ( ... attacca)

- Allegro

フルートとオーボエを2本ずつ使用しているのは珍しい(ファゴット、ホルン、トランペットも2本ずつ)・・・管楽器の協奏的書法は、この時期に顕著なものとされる。

劇場で(つまり、戯曲上演と共に)演奏されたシンフォニーは、序曲的な性格ももち、全3楽章が休止なく演奏されるのは、イタリア風序曲シンフォニアと同じ手法である。

これも、ディスクは、フィッシャー盤全集から・・・![]()

(CD-6)

ハ短調のアンダンテが、モーツァルトの成長ぶりを思わせる・・・![]()

ため息の装飾音やその他の効果など、短くも聴き応えあるわ!![]()

力強い短調アンダンテの最初のものである。

演奏時間は、約8分と短い。

<ハイドンとモーツァルトのシンフォニーを調性で聴き較べてみたら・・・!> ・・・ 16 (Hay 12/Moz 9)