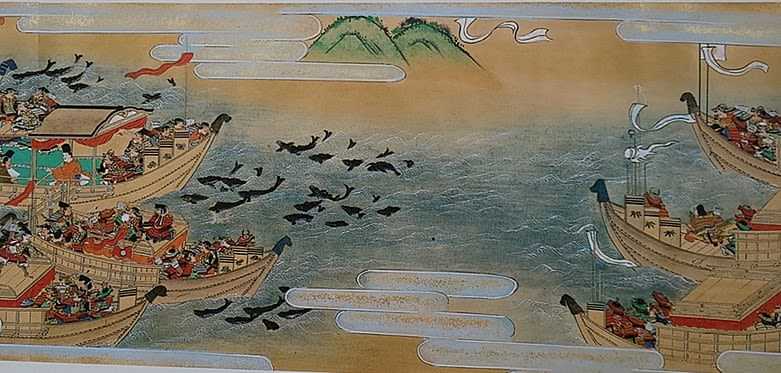

井原西鶴 最初の経済小説『日本永代蔵』現在の中之島での、米相場の描写

「難波橋より西、見渡しの百景。数千軒の問丸、甍を並べ、白土、雪のあけぼのを奪う。杉ばへの俵物、山もさながらに動きて、人馬に付けおくれば、大道とどろき地雷のごとし。上荷・茶船、かぎりもなく川浪に浮びしは、秋の柳にことならず。米さしの先をあらそひ、若ひ者の勢い、虎ふす竹の林と見え、大帳、雲をひるがへし、そろばん、あられを走らせ、天秤、二六時中の鐘にひびきまさって、その家の風、暖簾吹き返しぬ」

上田秋成 雨月物語 白峰

死後大怨霊となって祟りをなした崇徳上皇を西行は歌会で知っていた。彼が讃岐の白峰にある上皇の御陵に詣でた時、柿色の衣を着た背高くひどく痩せた人が西行の前にあらわれた。

「近頃の世の乱れはわがなすわざなり。生きてありし日より魔道に志かたぶけ、死してなお朝家に祟りをなす。見よ見よ。やがて天が下に大乱生ぜしめん。帝位は人の極みなり。犯した罪もなきに

帝位を奪われわが子もまた即位を奪われしは深き恨みにあらずや?

われも終に大魔王となりて三百余類のかみとなる」

帝位を後白河に奪われた無念を語り始めた。

髪を棘の冠みたいに乱して、手足の爪獣のごとく伸ばし大魔王の形相で空に向かって叫んだ。「相模!相模!」

一羽の鳶が飛んできて魔王の前にひれふした。

「何故速く重盛の命を奪って清盛や後白河を苦しめぬのか」

鳶は答えて「後白河の寿命がまだ尽きておらず、重盛の忠義と誠には近づけません。今から12年後に重盛の寿命も尽きます。彼が死ねば平氏も滅びます」

これを聴いて院はからからと笑い手を打った。

「憎き平氏の敵どもはことごとくこの前の海で皆殺しにして見せる」叫ぶ声が谷や峰にこだました。

それから13年。重盛は世を去り、清盛は専横を極める。

頼朝東風に競ひおこり、義仲北雪をはらふて出づるに及び、平氏の一門ことごとく西の海に漂ひ、遂に讚岐の海志戸八嶋にいたりて、武きつはものどもおほく鼇魚のはらに葬られ、赤間が関壇の浦にせまりて、幼主海に入らせたまへば、軍將たちものこりなく亡びしまで、露たがはざりしぞおそろしくあやしき話柄なりけり。其の後御廟は玉もて雕り、丹青を彩りなして、稜威を崇めたてまつる。かの國にかよふ人は、必ず幣をさゝげて齋ひまつるべき御神なりけらし。

上田秋成 菊花のちぎり上田秋成

もしやと戸の外に出て見れば、銀河影きえぎえに、氷輪我のみを照して淋しきに、軒守る犬の吼ゆる聲すみわたり、浦浪の音ぞこゝもとにたちくるやうなり。

月の光も山の際に陰くなれば、今はとて戸を閉て入んとするに、たゞ看るおぼろなる黒影の中に人ありて、風の随<まにまに>來るをあやしと見れば赤穴宗右衞門なり。

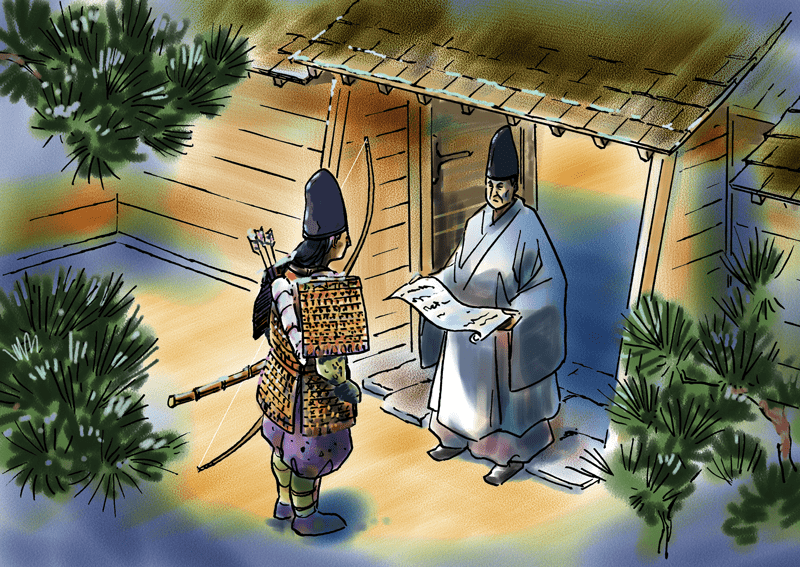

平家物語『忠度の都落ち』

三位これを開けて見て、「かかる忘れ形見を賜りおき候ひぬる上は、

ゆめゆめ疎略を存ずまじう候ふ。御疑ひあるべからず。

さても、ただ今の御渡りこそ、情けもすぐれて深う、あはれもことに思ひ知られて、感涙おさへがたう候へ 」

とのたまへば、薩摩守喜びて、、

「今は西海の波の底に沈まば沈め、山野にかばねをさら

さばさらせ。浮き世に思ひ置くこと候はず。

さらばいとま申して」とて、

馬にうち乗り、甲の緒を締め、西をさいてぞ、歩ませ給ふ。

三位後ろをはるかに見送つて立たれたれば、忠度の声と

おぼしくて、

「前途程遠し、思ひを雁山がんさんの夕べの雲に馳はす」

と高らかに口ずさみ給へば、

俊成卿いとど名残り惜しうおぼえて、涙をおさへてぞ入り給ふ。

その後、世静まつて、千載集を撰ぜられけるに、

忠度のありさま、言ひ置きし言の葉、今さら思ひ出でて

あはれなりければ、

かの巻物のうちに、さりぬべき歌いくらもありけれど

も、勅勘の人なれば、名字をばあらはされず、

「故郷の花」といふ題にて詠まれたりける歌一首ぞ、

「よみ人しらず」と入れられける。

さざ波や 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの

山桜かな

その身朝敵となりにし上は、子細に及ばずといひながら、

恨めしかりしことどもなり。

遠山にかかる白雲は、散りにし花のかたみなり。青葉に見ゆる梢には、春の名残ぞ惜しまるる。比は卯月廿日余の事なれば、夏草のしげみが末を分けいらせ給ふに、はじめたる御幸なれば、御覧じなれたるかたもなし。人跡たえたる程もおぼしめし知られて哀れなり。西の山のふもとに一宇の御堂あり。即寂光院是也。ふるう作りなせる前水、木立、よしあるさまの所なり。「甍やぶれては、霧不断の香をたき、枢おちては月常住の灯をかかぐ」とも、かやうの所をや申すべき。

庭の若草茂り合ひ、青柳糸を乱りつつ、池の浮草波に漂ただよひ、錦を晒すかと誤あやまたる。中島の松に懸かれる藤波ふぢなみの、うら紫に咲ける色、青葉まじりの遅桜おそざくら、初花よりも珍めづらしく、岸のやまぶき咲き乱れ、八重立つ雲の絶え間より、山ほととぎすの一声ひとこゑも、君の御幸を待ち顔なり。

法皇これを叡覧あつて、かうぞ遊ばされける。

池水に 汀の桜散り敷きて 波の花こそ 盛りなりけれ

若い頃 お友達と手をつないで平家物語を暗唱しながら鴨川土手を歩いて家路についた。

遠山にかかる白雲は、、が終わる頃ようやく家にたどりつくのだった。

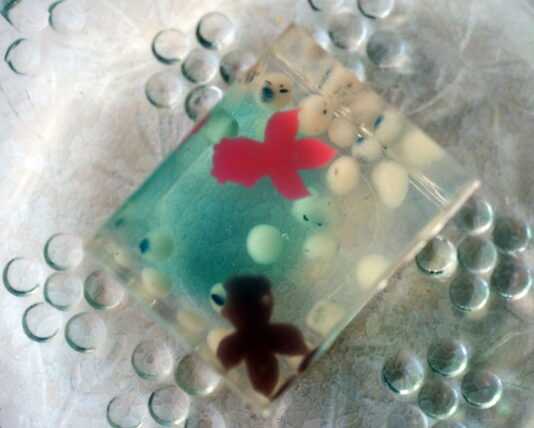

源頼政

夏月をよめる

庭の面おもはまだかわかぬに夕立の空さりげなくすめる月かな(新古267)

水上夏月

うき草を雲とやいとふ夏の池の底なる魚も月をながめば(頼政集)