私はハイヤーセルフの中の母性的側面を抽出したハイヤーマザー、高次母性を概念として創出したが、その手直しはインナーチャイルドにも必要なようだ。

>インナーチャイルドというのは、私達の心の中の、生まれた時から備わっている領域のことを言います。

>私たちは、誰にも教えられなくても感じることや知っていることがあります。

>一方、インナーアダルトは生まれてから今までの間に学び、身に付けた領域です。

このインナーチャイルドからインナーアダルトを引いた部分が、感覚・感情を言語化させる前の(私が想定する)インナーベビー、内的乳児の領域だ。

そしてこの乳児期は離乳時期やオキシトシン受容体の密度決定期と合致する。

>ストレスAとBのどちらを強く感じるかは、生後6カ月~1歳半までの間に決まる脳の機構が影響しているかもしれません。

>幸せホルモンとしてお馴染みのオキシトシンという物質は、脳で作用すると自分の近くにいる個体に愛着を感じるようになります。

>そのオキシトシンの受容体の脳内の密度が、この時期に決まるのです。

>「こそだてハック読者アンケート」によると、卒乳・断乳を考え始めた時期は

>1歳0〜6ヶ月が過半数を占め、次いで0歳6〜11ヶ月が多いという結果に。

>平成27年度の調査では、13〜15ヶ月で離乳を完了した割合が最も多いです。

>ちょうど1歳ごろは離乳食が進んでおり、離乳食完了時期に当たります。

>WHO(世界保健機関)では、生後6ヶ月間は完全母乳で、その後、2歳以上になるまでは、母乳育児をすることを推奨しています。

>母乳には多くの栄養素や免疫物質が含まれています。

>なので、赤ちゃんにとっては2歳前後になっても、栄養を摂るための重要な手段であるとされています。

>現在アメリカの心ある小児科医師たちはこのように指導しています。

>親が自信をもって1歳までは母乳で育てること

>2歳までは母乳中心で育てること

>アメリカの医師達は母乳中心の戦前の日本の育児法に近い方法を取るようになりました。

>この医学の常識が日本には二十年間入っていないのです。

しかし授乳は栄養面だけでなく、母子間のスキンシップによって精神面に深く作用するようだ。

>しかし、布製の人形もやはり本当の母親に比較すると決定的に劣っています。

>布人形をあてがわれて育った子ザルは、成長してから群れの一員としての社会的な行動がとれず、性的触れ合いをうまく処理できないことがわかったのです。

>布製の人形では子ザルの相手をすることができないからです。

厚労省の調査では一歳から一歳半までの間の離乳が五割強、一歳半から三歳前後までが二割、逆に一歳に満たないのが二割。

そして大人の愛着障害の割合が三割強。

つまり母乳による授乳が一歳に満たない二割と、一歳から一歳半の内、より短い期間の一割強が愛着障害を発症しているものと考えられる。

一歳から一歳半年で五割強の内の一割強というと、愛着障害発症のおおざっぱな離乳のボーダーは一歳五週間くらいか。

愛着障害は青年期までに養育者以外の安全基地を見つけ、愛着を再形成させれば改善するため、それによる大人の愛着障害者数の目減りを加味するなら「13〜15ヶ月で離乳を完了した割合が最も多い」というのはいささか離乳が早いか?

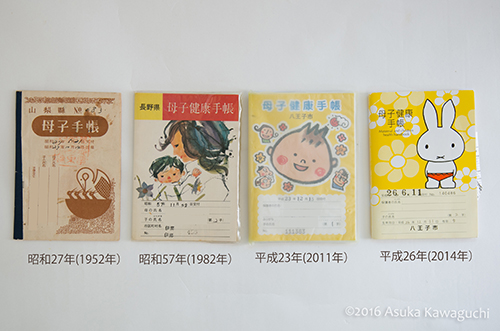

それでも女性の育児休業が法制化され、希望すれば産後一年は育児に専念できた90年代以降はまだましで、それ以前の産後休業は法律上、または慣習上たった八週間しか許されず、当時のワーキングマザーは泣く泣く職場復帰するか離職していたようだ。

その頃の働く母親たちはどのようにして我が子と愛着を形成していたのか?

恐らくそのような環境下の子供の大部分は愛着障害を患う結果になったと思われる。

そして愛着障害を患った子供が成人し、親となり子供を育てると、虐待の連鎖のように愛着障害も連鎖する。

それが短すぎる産休が育休の新設により法制上解消され、三十年以上経つ現在もなお新規で発生する愛着障害の理由だとされ、回避型愛着障害の増加が若者の恋愛離れや出生率の低下の一因ではないかと言われている。

(むろん経済的社会的事情で十分な育休を取れないワーキングマザーは現在も多く、その場合は昭和の制度的ネグレクトとさして変わらない惨状が乳児に降りかかる。)

その解決の一案として日記や創作を通じたセルフ安全基地の形成が精神科医や心理学者によって提唱されるが、スピリチュアルでの「インナーチャイルドの癒し」の観点から言えば、その根幹は言語を扱うようになる幼児=チャイルドでなくそれ以前の乳児=ベビーの時期にフォーカスすべきではなかろうかと私は思う。

>1歳半頃〜2歳半頃になると、「ママ、だっこ」「でんしゃ、きた」など、単語を組み合わせて、徐々に長い文章を話すようになります。

>話せる言葉が増えたり、二語文で話せるようになると、周囲とコミュニケーションを取りやすくなります。

>また、意思を伝えるのもうまくなる時期です。

この二語文の発話時期と適切な離乳時期、オキシトシン受容体の密度決定期はリンクしているようで、法律上規定される一歳未満を乳児とする慣例は間違っているように思える。

せめてあと半年、できれば一年延ばして二歳くらいまでは乳児でいさせてあげてほしいというのが私の切なる願いだ。

この一歳半から二歳くらいまでが母子間の愛着を形成するのに極めて重要だという考えは三歳児神話に似ている。

新しくは二歳児神話と呼ぶべきだろうが、Wikipediaの三歳児神話の項目にはこんな記述があった。

>三歳児神話はフランスでは希薄であり、育児休業をとらず、産後2~3カ月で子どもを保育所に預けて働く母親も多い。

>保育所整備や出産・育児への公的支援が手厚いこともあり、日本やドイツより高い出生率を維持している。

しかし精神面での状況はというと、

>しかし、フランスは精神病の多い国でもあります。

>国民の4人に1人はなんらかの心や精神の病気を抱えてると報告されています。

>そしてそのうちの75%が25歳の若年層です。

と、早すぎる離乳と母親の職場復帰により子供の愛着障害が増加している社会状況が推測される事態になっている。

フランスの子育てについて調べるとこんな本があった。

>最初にアドバイスするのは、赤ちゃんが産まれたら、夜にすぐにあやすのはやめてください、ということ。

>赤ちゃんにすぐに応じず、赤ちゃんが自力で落ち着くチャンスを与えてやる。

>泣かせっぱなしのクライングコントロールは、数日で効果がでる。

>放置する場合の最も大きな障害は親の一貫性の不足。

>クライングコントロールする場合は、その前に赤ちゃんに説明する。

>「あなたが目を覚ましたら一度はおしゃぶりをあげる。そのあとは、もう起きない。

>今は寝る時間なの。ママは遠くに行ったりしないし、一度は部屋に入って安心させてあげる。

>でも夜中ずっと一緒じゃない」など。

何だこれは?

まさに虐待そのものではないか?

こんな育児が蔓延したらそりゃあ愛着障害が激増し、国民の精神疾患が増えるに決まっている。

こちらのグラフだとフランス以上にアメリカやニュージーランドの精神疾患比率が高い。

ではアメリカの乳児に対する育児はどうかというと、

>今日ベイビーを連れたママ友と話していたら「赤ちゃんとは当然寝室は別だよ。

>じゃないと私が夜眠れないじゃん」と言っていてアメリカってガチでそうなんだと割と本気でびっくりした。

>ちなみに生後1ヶ月から別室らしい。

>日本人の感覚からすると信じられないけれどアメリカでは当たり前だそう。

>アメリカでは基本的に「産前休暇」がありません。

>また、産後も「3ヶ月以内」で『職場復帰』するワーキングママが7割を超え、

>最短ケースでは「2週間」での職場復帰いう場合も!

という生の声があり、フランス同様愛着障害を罹患させる悪しき環境が文化に根差している。

それを猿真似した負の歴史が日本にもあるが、諸悪の根元はこれだ。

>『スポック博士の育児書』(The Common Sense Book of Baby and Child Care)とは、

>アメリカの小児科医ベンジャミン・スポックが、1946年に刊行した育児書である。

>42か国語に翻訳され世界中で5000万冊販売され、1946年以降では聖書の次に売れたとも言われる。

>「個人の自立を促すため、泣いても抱っこせず泣かせなさい」

>「母乳と抱っこに頼りすぎると大人になってから自立が難しくなる」

>これによりスキンシップ不足なり、愛着障害なりやすくサイレントベビーが増えたと言われている。

>加えて思春期に問題を起こしたり、母親になり育児放棄をするなどの要因が疑われている。

世界が、人類がここ百年で急速に悪化している原因の一端は間違った育児の普及による愛着障害の蔓延にあるのだと私は思う。

星が規定する運命の定めや●の技法が修復する人類の器質的欠陥のみならず、この愛着障害という全人類的病は想像以上に根深く闇が濃い。

某政治家や経済学者が悪政を敷いたとき、どんな悪い運命を天から与えられているのか占ってみても、必ずしも悪運でない場合がある。

そんなときは愛着障害による利他性の欠如を疑うのが最近の個人的習わしになっている。

運命や●の問題は地球管理者により人類に植え付けられた先天的呪縛だが、乳児期育児という後天的要因が個人の人生全体を左右し、愛着障害者が権力を握った場合、国家や世界全体にまで悪意を充満させるのだから、この問題はもっと知られていいとつくづく思う。