河合雅司 2024.05.15 マネーポストWEB

深刻な社会問題となっている「空き家」の増加だが、今後 さらにこの動きを加速させる要因の1つ

と考えられているのが、「 1人暮らしの高齢者世帯 」の増加だ。

国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の推計によれば、2050年に 1000万戸を超え、

1人暮らし世帯全体の5割近くに及ぶという。そんな現実に対して 有効な対策はあるのか?

ベストセラー『未来の年表』シリーズの著者・河合雅司氏が解説する。

【前後編の後編。前編を読む】

* * *

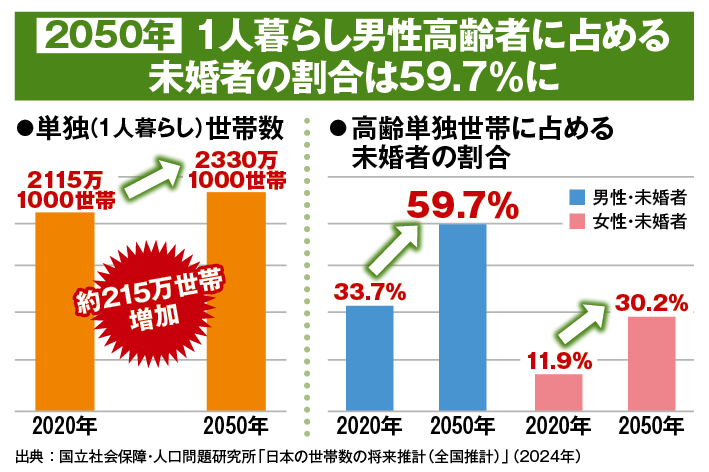

社人研の推計によれば、1人暮らしの男性高齢者に占める未婚者の割合は 2020年には 33.7%

だったが、2050年には 59.7%に急増する。女性は 11.9%から 30.2%に拡大すると予測している。

※ 未婚者とは、つまり 子どもがいない(後継ぎがいない)ということ。

高齢単独世帯に占める未婚者の割合

相続する親族がいない 1人暮らしの高齢者の増加は、空き家の拡大を加速させそうである。

親族がいたとしても、独立した子どもなどが 相続後に亡くなった1人暮らしの高齢者宅に住むとは

限らない。 子どもが 住宅取得を考える年齢の頃に 親が亡くなるのであれば、リフォームして

実家に住もうという選択をする人も多くなるだろうが、いまや「人生100年」と言われる時代となり、

子どもが 定年退職する年齢に達しても 親は健在というケースが増えているからだ。

それは、親が亡くなるまでに、独立した子どもは 子どもで 自ら家庭を築き、自分の家族と住む住宅

を取得して暮らしているということだ。

実家が よほどロケーションに恵まれた場所にあるというならば 別かもしれないが、多くの人は

親が亡くなったからといって 実家に移り住む という話にはならない。自宅が 2軒あっても 持て余す

ことになる。

親族が少なくなった現代においては、相続を重ねて 2軒どころか 3軒以上の住宅を所有することに

なる人もいる。不便な地方の住宅を相続した場合、売ったり貸したりすることが難しく、すべてが

放置空き家に転じていくことが珍しくないのだ。

「 活用しないのは もったいない 」との声も小さくないが、拡大し続ける空き家をどうすればよい

のだろうか。

「管理不全」対策など 新たな取り組みも始まったが…

政府は 2023年の法改正で、倒壊の恐れ や 衛生上有害な「特定空き家」の前段階にある空き家を

「 管理不全空き家 」と位置付け、固定資産税の軽減特例の除外対象に加えることとした。

さらに、今年 4月からは 不動産の相続登記を義務化した。空き家の所有者が 不明となって 管理が

行き届かなくなることを避けるのが目的だ。

民間では、空き家活用への取り組みが広がっている。大都市の郊外などでは、築年数の経った

空き家を買い取り、リフォームして貸し出すビジネスも見られる。人口減少に悩む自治体では、

移住促進策の一環として リフォームした空き家を 移住者に安く貸し出す事業を行っているところも

少なくない。

こうした 個々の取り組みを すべて否定するつもりはないが、これらは「 一時しのぎの策 」だ。

残念ながら、空き家問題の根本解決とはならない。

理由は 日本の人口減少が激しすぎるためだ。空き家が誕生するペースが速すぎて、空き家の一部

を活用したところで 焼け石に水ということである。

リフォームを施して 一時的に「住む人」が現れたとしても、ずっと 誰かが住み続ける保証はない。

住宅総数と人口減少による需給バランスの崩れを考えれば、再び 空き家に戻る可能性が大きい。

それどころか、過疎地域の空き家を リフォームして貸し出したり、売却したりすることは、

人口減少社会においては 新たな課題を生むことにもなる。

人口減少が進む社会で 地方が 社会機能を維持するためには、ある程度の商圏規模の確保が

必要であり、住民の集住を促すことが求められる。さまざまな事業を成り立たたせるのに 必要な

人口規模を維持できなければ、行政サービスの維持コストは 高くなり、民間事業者の撤退や廃業が

進むこととなるからである。

過疎地域の空き家を 移住促進策のツールとして活用することは、こうした地域の集住に逆行する。

人口減少社会において 居住地を分散させる政策をとることは、いずれ 地方財政にかなりの重荷

となって跳ね返ってくるであろう。

人口減少を前提とした 住宅政策とは

では、今後の対策はどうすべきか。

まず 取り組むべきは、空き家を必要以上に生み出さないようにすることだ。 税制をはじめ

供給過剰の解消を促す 仕組みづくりが急がれる。

同時に、人口減少に伴って 必然的に出てくる 空き家について、新たな「住宅」として作り直す

ものと、別用途の土地活用に向けて壊すものとに分けることが求められる。

人口減少社会とは、「住民」となる 国民の数が減っていくということだ。使われなくなった住宅を

すべて「住宅」として再生することには 無理がある。

社会の担い手が少なくなり、1人暮らしの高齢者世帯が増える という現実が横たわる中、社会機能

を維持するには どのような街づくりを進めればよいのかを考える視点が不可欠となるということだ。

人口が減ることを前提とした国土政策の中で、増える空き家をどう扱うか ──。日本の住宅政策は

大きな曲がり角を迎えている。