岸田文雄首相が 4月8日から14日までアメリカを国賓待遇で訪問した。11日には連邦議会

上下両院合同会議で演説を行った。訪米前には「 国際社会が歴史的な転換点を迎える中で、未来に

向けた演説にしたい 」と語っていたが、内容は どうだったか。

「 私たちは 今、人類史の次の時代を決定づける分かれ目にいます。米国が 何世代にもわたり

築いてきた国際秩序は今、新たな挑戦に直面しています。そして それは、私たちとは 全く異なる

価値観や原則を持つ主体からの挑戦です。自由と民主主義は現在、世界中で脅威に晒されています 」として、だからこそ

「 法の支配に基づく 自由で開かれた国際秩序や、平和を守るというコミットメントは、引き続き

決定的な課題であり続けます 」

と 日米同盟の前例のない高みへの到達を強調した。

「 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序 」という表現は、首相演説に金科玉条のごとく

登場するフレーズである。

「はて?」法の支配とは

この4月に始まった朝ドラ「虎に翼」は、戦前に 日本初の大学女子部法科に通い弁護士となった

主人公・寅子(ともこ)の物語だ。法律は すべての国民の権利を保障するべきなのに「 婚姻状態

にある女性は無能力者 」という法律上の事実に納得がいかず「 はて? 」を連発する。

戦後憲法では 男女平等が掲げられたが、寅子は、そこに立ちはだかる「 ガラスの天井 」と闘う。

「法の支配」という言葉を、私たちは、世界が守っていかねばならぬ普遍的原理だと捉えている節が

あるが、先進国以外の国々は「 はて? 」と首を傾げている。

たとえば ウクライナとパレスチナ、2つの戦争には 国連の矛盾がまざまざと浮上している。

ウクライナには 国際法上の支援を適用した一方、パレスチナには 人道上の支援すらしないのだ。

法の支配に基づいて ハマスを批判するのに、イスラエルの国際法違反は問わない。こうした先進国

のダブルスタンダードに 途上国の人々は「 はて? 」を連発している。

先般、筆者が 参加したある国際シンポジウムでは、途上国の高官が「 世界の人口のマジョリティ

がグローバルサウスであるにもかかわらず(われわれの)声が届かない。多国間システムが機能して

いない。別のブレトンウッズ、別のマーシャルプランが必要だが、もはや アメリカが その中心に

いないことを認めるべきだ 」と率直に語った。

特に アフリカ諸国は、欧米による過去の植民地支配にも反発を強めており、先進国中心の世界秩序

に異を唱える動きが顕在化している。

我が国がこだわる「 法の支配 」というフレーズは どこからきているのか。その淵源を探ると、

「万国公法」にいきつく。

最後の宗教戦争・三十年戦争(1618~1648)の講和条約ウェストファリア条約をはじめ、

いくつもの戦争、講和を積み重ねた末に 国際慣習法として欧州で確立した一定のルールが万国公法だ。

ウェストファリア体制下で、各国は 主権国家として 完全独立、内政不干渉、対等な外交関係という

大原則を定めた。この大原則が 近代国際法の鋳型となる。

すべての国は「対等」ではなかった

アメリカの国際法学者ヘンリー・ホイートン(1785-1848)は1836年、国際法を集大成した主著

『国際法原理』を刊行した。同書は アヘン戦争(1840)後、欧米諸国の脅威に直面した東アジア諸国

で翻訳紹介された。アメリカ人宣教師ウィリアム・マーティンが漢訳して刊行した本のタイトルが

『万国公法』(1864)である。

この書物を 勝海舟や坂本龍馬ら幕末の志士たちも手に入れていた。『万国公法』に触れた日本の

志士たちは、日本も 近代化を急いで 文明国にならねばならないとの思いを強くした。それが明治維新、

富国強兵の原動力の一つになってゆく。

ところで、『万国公法』が掲げた「 主権国家は対等 」という原則を 西洋諸国はすべての国に適用

したのだろうか。答えは 否である。

イギリス・エディンバラ大学教授の国際法学者ジェームズ・ロリマー(1818-1890)は、西欧諸国が

アフリカの分割、植民地化を進めていた時代に 国際法の適用範囲を整理している。

主著『国際法原理』においては ウェストファリア体制下の人類を 3つに分けた。

① 文明国(civilized):欧米諸国

② 未開国(barbarous):ペルシア、中国、タイ、日本など

③ 野蛮国(savage):アフリカ諸国など

上記分類のうち、①の文明国には 国際法は フルスペックで適用されたが、②の未開国には 部分的

にしか適用されなかった。③野蛮国については、そもそも 国際法が適用されず「無主の地」と判定

され、文明国によって支配されるべき対象となった。

近代国際法は「先占の原則」(早期発見国が領有権を有する原理)を特徴の一つとして持っていた

ので、西欧諸国にとって『国際法原理』は 植民地獲得競争のルールにもなった。

かように近代国際法は、その適用を「文明国」と「それ以外」に分ける選民思想の産物だった。

これを「近代国際法の二重原理」すなわち ダブルスタンダードと呼ぶのである。

東アジアにおいて、この条約体制の最初の犠牲となったのが 中国最後の王朝・清朝で、アヘン戦争後

、イギリスとの間で締結された南京条約(1842)は不平等条約そのものであった。開国した日本が

アメリカと締結した日米修好通商条約(1858)が「領事裁判権の承認」 と 「関税自主権の欠如」

という不平等条約であった理由も ここにある。

だが、日本には 万国公法や欧米諸国の植民地主義、帝国主義に疑義を投げかける人物もいた。

たとえば 西郷隆盛(1828-1877)である。西郷は『南洲翁遺訓』(1890)の中で、次のように

記している。

「 文明というのは道義、道徳に基づいて 事が広く行われることを称える言葉である。(中略)

もし 西洋が本当に文明であったら 開発途上の国に対しては、いつくしみ愛する心を基として、

よくよく説明説得して、文明開化へと導くべきであるのに、そうではなく、開発途上の国

に対するほど、むごく残忍なことをして、自分達の利益のみをはかるのは明らかに野蛮である 」

「文明国」と認められることへの違和

日本を「野蛮国」だと見下してきた欧米諸国の 日本をみる目が変わるきっかけになったのが

日清・日露戦争の勝利だ。 日本を「文明国」と認め、不平等条約の撤廃に応じた。西洋的な見方を

国際基準として妄信することを拒否した思想家・岡倉天心(1863-1913)は、『茶の本』(1906)

で、このように書いている。

「 西洋人は、日本が平和な文芸にふけっていた間は、野蛮国と見なしていたものである。しかるに

満州の戦場に 大々的殺戮を行ない始めてから文明国と呼んでいる。(中略)もし われわれが

文明国たるためには、血なまぐさい戦争の名誉によらなければならないとするならば、むしろ

いつまでも 野蛮国に甘んじよう。われわれは わが芸術および理想に対して、しかるべき尊敬が

払われる時期が来るのを喜んで待とう 」

近年のアメリカの外交姿勢は G20からG7への回帰、国連中心主義から有志連合へシフトしている。

「フレンド・ショアリング」を提唱する等、アメリカ一極支配が終焉することへの焦燥感を募らせて

いる。

それを見逃さなかった岸田首相は、演説の冒頭で「 米国の 世界における自国のあるべき役割

についての自己疑念 」を鋭く指摘し、世界から孤立するアメリカに、こうダメ押しした。

「 ほぼ独力で国際秩序を維持してきた米国。そこで 孤独感や疲弊を感じている米国の国民の皆さまに、

私は語りかけたいのです。そのような希望を 一人双肩に背負うことが いかなる重荷であるのか、私は

理解しています。世界は 米国のリーダーシップを当てにしていますが、米国は、助けもなく、たった

一人で、国際秩序を守ることを強いられる理由はありません。 皆さま、日本は 既に、米国と肩を

組んで共に立ち上がっています 」

「 米国は 独りではありません。日本は 米国と共にあります。日本は 長い年月をかけて変わって

きました。第2次世界大戦の荒廃から立ち直った控えめな同盟国から、外の世界に目を向け、強く、

コミットした同盟国へと自らを変革してきました 」

「 地政学的な状況が変化し、自信を深めるにつれ、日本は 米国の最も近い同盟国という枠を超えて、

視野を広げてきました。日本はかつて 米国の地域パートナーでしたが、今や グローバルなパートナー

となったのです 」

自発的隷従の道を歩むのか

「 はて? 」。これは 日本が、今後は アメリカの子分としてではなく、対等以上のパートナー

として 世界をリードしていくという突き抜けた意思表示なのか。あるいは、中国を名指しして

「 国際社会全体の平和と安定にとっても、これまでにない 最大の戦略的な挑戦 」と強調したが、

これからは アメリカではなく 日本が前面に出て中国と対峙していこうという意志の表れなのか。

後者だとすれば、アメリカ一極構造から抜け出せない「 自発的隷従 」と言わざるを得ない。

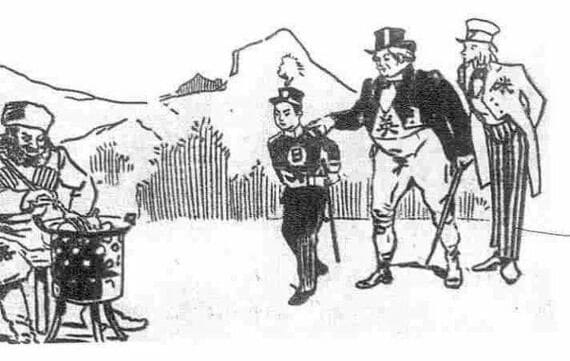

日露戦争前夜の1903年、新聞には「日英同盟の風刺画」が掲載された。ロシア帝国が満州から

朝鮮半島に触手を伸ばす中、その南下を防ごうとイギリスは、ロシアから火中の栗(朝鮮) を日本

に拾わせようとする。その後ろで、アメリカは 様子をうかがっている。今、プレイヤーを多少入れ

替えるだけで、当時と同じ光景が目に浮かぶ。

新たな国際秩序の構築は 世界の合意事項だ。今、戦争などしている場合ではない。

感染症、気候変動、生物多様性といった人類共通の課題に対し、イデオロギーや価値観の対立を避け、

利害の相違を超えて、国際社会が協力して 解決策を模索しなければならない。 我々の眼前にあるのは

「米中二極化」ではなく、グローバルサウスを含めた「全員参加型」の国際秩序である。

途上国が、欧米が主導する 国際秩序のダブルスタンダードを見抜いたところから、「文明国」と

「野蛮国」の立ち位置は 逆転した。西郷が述べた「いつくしみ愛する心」を基に、地球全体が慈愛に

満ちあふれるような「シン文明社会」を築かなければならない。

日本に求められるのは、何がなんでも 欧米のような文明国でありたいという「万国公法」の呪縛

から脱し「 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序 」に新たな価値基軸を打ち立て、アップグレード

させていくことだ。

岸田首相が言うように、今は「 人類史の 次の時代を決定づける分かれ目 」である。