みなさんこんにちは。前回からの続きです。

10月でデビューから50年を迎えた、JR西日本の看板列車「新快速」、その歴史をひもといた、特別展が行われている「京都鉄道博物館(京都市下京区)」を訪れた際の様子をお送りしています。

特別展を拝見する前に、プロムナードで月ごとに企画されているという、非公開車両の内部公開に出くわしました。

11月は「0系新幹線グリーン車」とのこと。

せっかくなので、立ち寄ってみました。

隣に連結されている、2×3列シートの普通車のそれとは、やはり設えも雰囲気はまったく異なります。

ところで、「東海道新幹線」が開業したのは1964(昭和39)年10月のこと。

その当時から、これら「2クラス」で運行がなされていた新幹線ですが、開業からしばらくの間は、現在のような「普通車・グリーン車」という区分ではなかったそうです。

では、「東海道新幹線のクラス分け」というのはどのようなものだったのか?というのを、当時の時刻表から拾ってみることにします。

「国鉄監修 交通公社(現在のJTB)の時刻表 1968年10月号」より。

このダイヤ改正では、東北本線が全線複線電化されたということが大きな出来事でした。

東京から東北各県、さらに、青函連絡船を介して、北海道各地への所要時間が劇的に短縮された、鉄道ファンには「ヨンサントオ(43年10月から)」と呼ばれる、全国的に白紙から見直すほどのダイヤ改正だったようです。

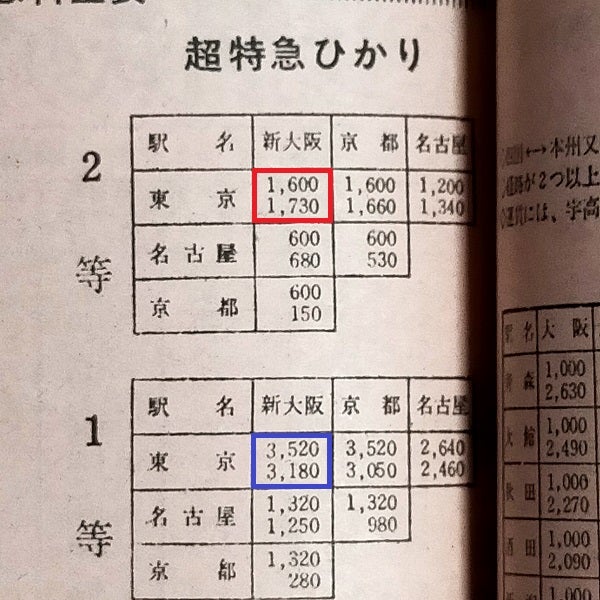

くだんの「新幹線」ページはこちら。

当時は「東京〜新大阪間」で、最速の「ひかり」では3時間10分、各駅停車の「こだま」では4時間を要していたことがわかります。

運転本数も、現在とは比べものにならない少なさですが、当時の長距離移動手段は鉄道が主なものでしたので、あれ?とも思うのですが、新幹線を利用出来る層というのはまだまだ限られていたようで、一般客は夜行列車、昼行の急行などを利用するのが主流だった頃です。

そして、新幹線運賃・料金の早見表を繰ってみますと…「特急こだま」。

そして「超特急ひかり」というように、完全にその料金体系は別けられています。

当時は「超特急・特急」というカテゴリーで、運賃・料金に差異が設けられていたようです。

さらに大きな特徴だったのが、それぞれの早見表の横に書かれている「1等」「2等」の文字でしょうか。

ちょっと見慣れないものですが、明治の鉄道開業以来、日本ではずっと存在して来た制度でした(かつては「1・2・3等」と存在していた)。

これについては毎度おなじみ「Wikipedia#等級製(鉄道車両)」より。

- 1960年以後2等級制の時代

- 当初は、二等運賃・料金を基準とすると、一等運賃はその2倍に通行税2割が加算されたが、1961年4月6日の運賃改訂の際、二等の2倍でその中に通行税2割が含まれるように改められた。一方特急・急行料金は2倍の他に通行税2割が加算されていた。

- 1962年4月から通行税が1割となると、1等運賃はその分2倍より安くなり(2等の6分の11)、特急・急行料金は2倍の他に通行税1割が加算される形になった(注釈:この時刻表の頃に当たる制度がこれ)。

- ということで、同じ画像です。

- 同じ「ひかり」でも「1等・2等」では、車両や座席の違いによって「料金(上段)」が異なるのは理解出来るのですが、なんと「運賃(下段)」さえも倍くらい異なっています。これはいまの感覚からすると、なんと割高で、なかなか異質な感さえするのですが…

- 翻って言うと、それらはそれだけ「格が違うもの」という表れだったのでしょうか。

- ただし、これは運賃や料金の計算で煩雑になったり(同じルートを経由する列車でも、二つの運賃体系が存在する)、また、徐々に発達して来た他の交通機関への競合など、さまざまな問題が出て来たようで、後年になって「モノクラス制」というものに改められました。

- 以下もどうぞ。

- モノクラス制

- 1969年5月10日、国鉄はモノクラス制に移行した。それまでの一等車はグリーン車、二等車は普通車となる。

それまでは等級に応じて分かれていた運賃、特急・急行料金などは、大手私鉄と同様に一本化され、グリーン車を利用する場合は普通車と同額の運賃にグリーン料金を追加した金額を払うこととなった。

また、寝台車についても、1等寝台をA寝台、2等寝台をB寝台とし、それぞれ利用する寝台に相当する寝台券を運賃、列車種別によっては特急・急行料金等に加算する形で支払うようになった。

「JTB時刻表 2020年3月号」より。

1969(昭和44)年5月から導入された「モノクラス制」という運賃・料金体制が、現在わたしたちが利用しているまさにそれです。

解説にもありましたが、「1・2等」という等級制を廃止すると同時に「グリーン車・普通車」という体型がつくられたとともに、等級で異なっていた運賃は一本化され、「1等」あらため「グリーン車」を利用する場合には、別途「グリーン券」を用意するだけで済むことになりました。

新幹線の「1・2等」は、開業からわずか4年半ほどのことでしたが、このように興味深い事例が存在していたことが窺えます。

さて、この時刻表の巻末には、ちょっと興味深いものも見つけました。

当時は、特急・急行列車には必ずと言ってよいほど連結されていた「食堂車・ビュッフェ」のメニューでした。

例えば左上の、新幹線ビュッフェ「定食ランチ 420円」などと見ると、案外安いやん!などと、現在の感覚では思ってしまうのですが…

当時の国鉄線の初乗りは20円、現在のJR都市圏での初乗りは130円。

乱暴に計算すると、だいたい6.5倍くらいの差がありますので…「420×6.5=2730円」!

新幹線に乗って、ビュッフェでランチして…というのは、当時としてはある種のステータスだったのでしょうね。ロマンがあります。

多くの人々の間で「新幹線」の利用が一般的になったのは、1970(昭和45)年に開催された「日本万国博覧会」見物客のために、当時の国鉄が新幹線の輸送形態を大きく変貌させたことが嚆矢だとも言われています。

次回に続きます。

今日はこんなところです。