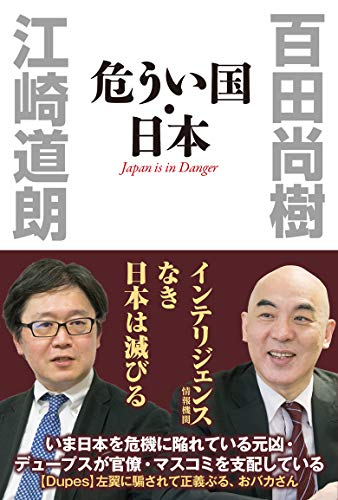

百田直樹・江崎道朗『危うい国・日本』読了。

本書は、江崎先生と百田尚樹氏の対談本である。

対談の内容は現在の日本の問題点ということで多岐にわたっているが、その中で特に感想を持ったところを書いていくことにする。

①第3章 本当に危うい日本の安全保障

「戦争(実戦)体験というのは、絶対になくてはならないという訳ではないけれど、戦争をする場合においては大きな力になりますね。」(p130)

実戦の体験というのはそう簡単にできるものではない(そもそもそんなに実戦の機会があっても困るのだが)。だから、実戦を想定した訓練をたくさん行うことが大事なのではないか。様々な状況を想定して訓練を積んでおけば、いざというときに浮足立つことなくしっかりと状況に対応することができる。

別にこれは軍隊に限ったことではなく、例えば職場の消防訓練や学校の避難訓練なども同じことが言えるだろう。何事も、有事を想定しての準備や訓練が重要である。また、本文中では抑止力についても触れていたが、中・露・北等への抑止力の強化という観点からも、戦争への備えは必要(実際に武力を行使するのではなく、敵よりも強力な軍事力を維持しておくこと自体が重要)だと改めて思った。

②第4章 日本人のための「日本の歴史」を取り戻そう

百田氏「私より若い30~40代前後の人と話していると、「あなたたちの時代には高度経済成長があったかもしれないけど、僕ら若い世代はバブルが崩壊し、リーマンショックがあり、就職氷河期もあったし、社会人になってからはずっとデフレ時代で衰退の一方だった」と言います。私はそれを聞くと情けない気持ちになります。「君が立っているところは、ゼロ地点などではない。君たちのお祖父さんたちが死に物狂いで働いてきたことによって、ものすごく高い位置にいるんだよ」と言いたくなります。実際にはそんなことは言いませんけどね。ただ、そういうことも想像できない若者にはがっかりはします。終戦直後なんて、仕事がないどころか、雨露をしのぐ家や、明日食べる米さえない人がごまんといたのですから」(p161~162)、「…たとえば、日本はワーキングプア(貧困層、生活保護以下の収入で暮らす人々)と言って、仕事がなく悲惨な状況で、ネットカフェでずっと暮らしている若者がいると新聞は書きます。発展途上国の若者に、日本の貧困な若者はネットカフェで生活していると教えたら、みんなビックリしますよ。日本というのは、仕事がなくても、ネットカフェで毎日、マンガを見ながら暮らせるのかと。貧困のレベルがまるで違うのです。」(p169)

確かに終戦直後や途上国と比べれば、貧困のレベルは全く違うし、事実としてその通りだとは思う。中には好きでネットカフェで生活している若者もいるかもしれない。

しかし、若い世代の主張を「情けない」としたり、終戦直後や途上国の状況を想像できないのを「がっかり」する、と言い切ってしまうのは少し違うかなと思う。

まず、終戦直後や途上国の経済状況と現在の日本の経済状況は違う。相対的にはネットカフェで暮らすワーキングプアの若者の方が裕福なのだろうが、そのワーキングプアの若者だって貯蓄がないので、今日を生きるので精いっぱいなはずだ。経済不況で真っ先に派遣切りやバイトを解雇されるのはこれらの人々である。まして、これらの人々は日々を生き抜くので精いっぱいで、貯蓄などないものと思われる。自分たちだってそんな生活から抜け出したいともがいているのに、どうにもならない現実がある。そんなギリギリいっぱいの生活をしている人間に想像力を持てというのは、少し酷ではないかと思う。

むしろ底辺の生活をしている人間がどんな生活をしているのかを想像しなければならないのはそこそこの生活ができている側ではないのか。

勿論、一般論として近年の若年世代はハングリー精神が足りなかったり、物事に取り組む姿勢が、どこまで本気か分からなかったりする傾向にある人が少し多いように感じること自体は否定しない。ただ、それは彼ら「だけ」の責任ではないはずだ(デフレ経済を作り出してしまった人々の責任とて当然あると思う)。そのあたり、もう少し丁寧な議論をしてもらいたかったと思う。

ちなみに江崎先生は、「ブラック企業をなくすことは必要ですが、それは景気を良くすれば自然と減っていきます。不景気で転職できないから悪質な雇用環境でも我慢しなければならないわけですから」(p160)、「マクロ経済で雇用環境を立て直すことは重要ですが、同時に這い上がるチャンスがあるのにそれを教えないというのも問題ですよね」と、若者の精神の面よりも、若者が未来に希望が持てなくなるような状況を作り出した側の問題もしっかりと指摘してくれていたので、さすがだなと思った。

③第5章 インテリジェンスなき日本でいいのか

この章では、縦割り行政の弊害の話題が印象に残った。

DIMEを総合的に勘案して国家戦略を考える必要があるのに、自衛隊幹部は「金融は財務省の担当、経済制裁は経産省が担当」という調子で、米軍の軍人と様々な観点からの戦略の話ができない、というのは正に縦割り行政の弊害。大東亜戦争以来の「お役所仕事」意識が抜けきっていないのだろうか。

「…自衛隊幹部に、インテリジェンスは勿論のこと、外交や経済についても学ばせ、それを外国の軍幹部としっかり議論できるようにしていけるように政治家が支持してあげることが必要なのです」(p199)

④第6章 コミンテルンの亡霊に怯えるな。しかしデュープスを注視せよ

この章は、色々参考になるところが多かった。以下は箇条書きで書いていくことにする。

・米国保守派のやり方→退役軍人を各地元の州の政治家として送り込む。

⇒元軍人なので、左派の恫喝など屁とも思わない。

日本も多少は自衛隊出身の政治家はいるが、もっと増やせれば…。

・デュープスの扱い

彼らは共産党員でも共産主義者でもないが、結果的に共産党や中・露などに利する言動をとってしまう人たち。そして、自分が共産主義的な言動をしていることに無自覚。

→まともに戻すためにも、むやみに彼らを共産主義者などと決めつけてはいけない(それに反発して、本当に共産主義者になってしまうかも…)

「そんなことを言うと、ソ連のスパイと誤解されるのでマズいよね」という言い方で、ちゃんと理解してもらえるように働きかけることが共産主義対策の基本。

根気のいる作業だが、大切なこと。左巻きの言っていることにいちいち突っかかっていって、自分の言いたいことを言うだけで満足するような人には向かない作業かなと思う。

・エリート官僚と共産主義者の共通性

エリート官僚:自分たちが決めたことに庶民は黙って従えばいいと内心で思っている。

共産主義者:党が決めたことに庶民は黙ってついてくればいいという考え(一党独裁)に基づく。

→考え方が、親和性が高い。だから、エリート官僚は共産主義になびきやすい。

戦前の革新官僚などは正に典型。

江崎先生と百田さんの意見があまりかみ合っていないと感じる部分もあったが、それも含めて色々考えさせられるところが多かった一冊だった。