学級の子どもたちの姿勢がよくないので注意するが直らない。

何度注意しても同じこと。机やイスの高さを変えてみたが変化なし。

ある時、鉛筆の持ち方が原因で姿勢が悪くなることに気づく。

その後、鉛筆はどのように持てばよいか調べてみる。

教科書の持ち方も教科書会社によって違っていた。

いろいろな本を読み調べてみるが、持ちやすく書きやすい方法は示されていない。

子ども達にどのように教えたらよいのか。

そこで、いろいろな本に書かれている持ち方を寄せ集めて整理し、

「正しい鉛筆の持ち方」 4つのチェック項目

⑴人差し指は、鉛筆にそっている。

⑵親指は、人差し指より下がらない。

⑶親指は、少し曲げる。

⑷3本の指で6面を一つ飛ばしで持つ。

「正しい鉛筆の持ち方」をする理由

◎鉛筆を動かしやすい

◎鉛筆の先が見える

◎指が疲れにくい

からであり、その結果、

①正しい文字が、速く書ける

②書く姿勢がくずれない

③長時間続けて書ける

「物語で覚える正しい鉛筆の持ち方ができるクジャク法」

を考案して一緒に載せて出版した。

1冊目の「正しい鉛筆の持ち方ができるクジャク法」(2011.12 アットワークス)である。この本は絶版になっている。

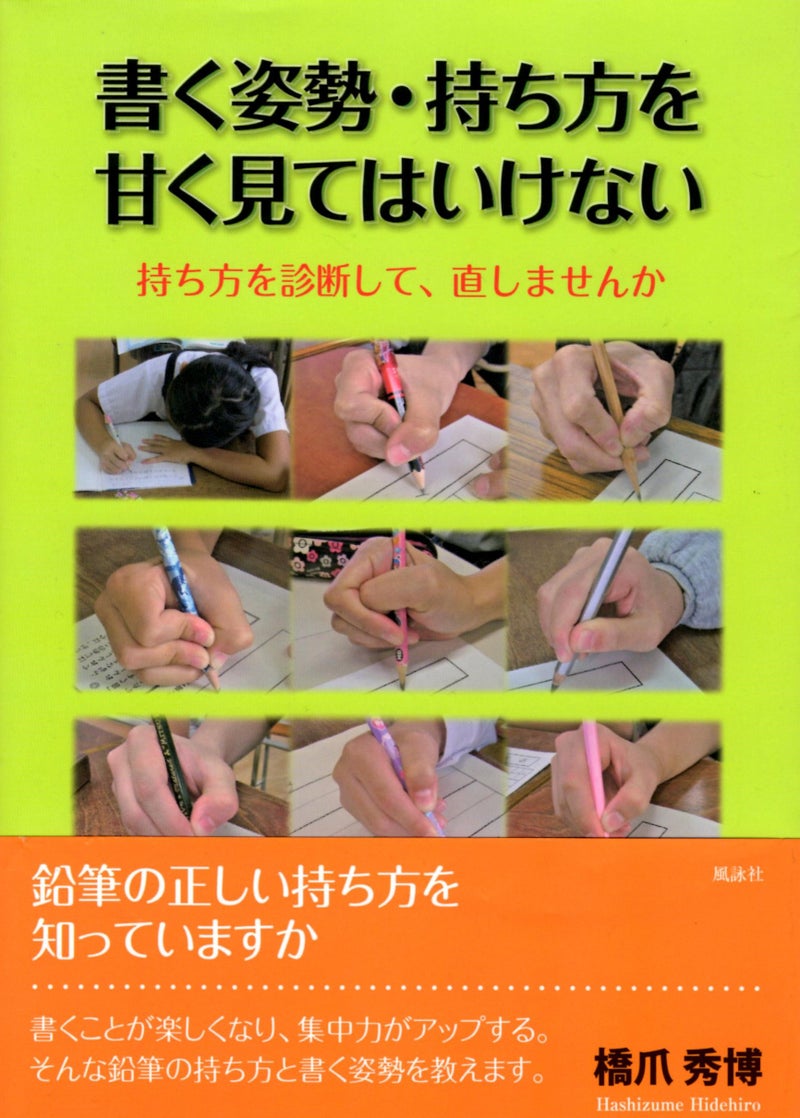

2冊目の「書く姿勢・持ち方を甘く見てはいけないー持ち方を診断して直しませんか」(2019.12 風詠社) この本は現在、書店にも置いてもらっている。

鉛筆の持ち方は、小学校の1.2年生で教えることになっている。しかし、入学までにクレヨン等でお絵描きをしたり、筆記具で文字を書いたりして自己流の持ち方で持っている。

正しい持ち方で持っている児童はほとんどいない。1年生の先生は持ち方を直すところから始めなければならない。

私たちは体調がよくないと医者に診てもらう。医者は問診し顔の表情を見たり聴診器をあてたりして診察し、病名を診断する。病名が分かると処方箋がが示され治療が始まる。

私はたくさんの小学生、幼稚園児、先生、保護者、大学生の持ち方をデジタルカメラ(初期はフイルムでした…)で記録し、似た持ち方をグループ分けし名前をつけた。今は、持ち方を診断して処方箋を示すことができる。正しい持ち方と比べ違いが分かると直す対策が明らかになる。

類別し名前をつけることで、北海道のAさんと鹿児島県のBさんが同じ持ち方をしているということも分かる。

野球や水泳と同じように薬で治すことはできない。本人の自覚と直そうという意思も必要である。そして、正しい持ち方が分かれば正しい持ち方を意識して書くことを続ける(出力をする)ことで正しい持ち方が身につく(直ぐ使えるようになる)。

「正しい持ち方を教えてもらいましたが、すぐ元のもち方に直りました。」で済ましてしまう人がいるが、脳科学の研究から元の持ち方に戻るのは普通で、正しい持ち方を意識して繰り返すことですぐ使える身について状態になる。

運動発達の機能の成熟は原則として、頭側から尾側⇒中心から末端⇒尺側(小指側)から撓側(親指側)へ進む原則があります。ヒトの持つ機能は全員が同じように得られるものではなく、個人の習熟で完成される機能もあります。「つまむ」の微細で成熟した機能は、訓練や努力で獲得されます。

ようやく直す道筋ができたので、「診断して直す」この本が完成しました。

自分が得た知識を多くの人に広めたいので本を書きます。本を出版するにはお金がかかります。自分がいい本だと自負していても読んでもらえません。こんな本がありますという発信をしないと売れません。

コロナで家にいることが増えました。そこで、ブログで本を知ってもらおうと発信しました。次に本を出版したときに勤務していた地域にある ジュンク堂書店 難波店へ本を置いてもらうことをお願いしに行きました。本を置いてもらえることになり、本の説明書きも書いてくださって貼っていただきました。感謝しています。

書店は手に取って本の内容を確認して買うことができます。手に取ってご覧いただきご購入いただけるとうれしいです。

ここに貼ってもらっているクジャク法が掲載された新聞は、

公益社団法人 日本書芸院 (06-6945-4501)

「伝統と創意」広報誌 書くよろこび 第15号です。

もう今年16号が発刊されていますが、バックナンバー 書くよろこび 第15号 を電話で在庫を確認していただいてあれば無料で送ってもらえます。

現在は、YouTube「書く姿勢・持ち方チャンネル」でも発信しています。