書く姿勢・持ち方チャンネルを開設しました。

(はじめに)小学1、2年生の持ち方は変化する

小学校で1年生から2年生の2年間にわたって鉛筆の持ち方を指導すると、

F児 C型⇒NA③型⇒E型⇒E型⇒A型

E児 E型⇒NA②型⇒B型⇒NA②⇒A型

C児 C型⇒C型⇒NA③⇒A型⇒NA①型

というように、鉛筆の持ち方が変化しました。

1.持ち方を意識させる(その1;写真に撮って見せる)

鉛筆の持ち方を指導しても、B型⇒B型⇒B型、E型⇒E型⇒E型と変わらない場合も多いです。一人の児童に焦点を当てると、筆記具を持ち始めた時から、試行錯誤して身に付けた持ち方です。鉛筆を持つ時はこう持つという回路が脳にできています。歩き方と同じように意識していません。

パチンコ店のガラスに映った歩く姿勢を見て、自分の歩き方を意識することがあります。鉛筆の持ち方を鏡に映すという方法が考えられますが、今は、スマートフォンやデジタルカメラで持ち方を写し見せることで、持ち方を意識させることができます。

2.持ち方を意識させる(その2;診断して直す)

「井の中の蛙大海を知らず」という言葉があります。試行錯誤して身に付けた持ち方は、鉛筆を持つ時はこう持つという唯一の方法です。持ち方をデジタルカメラで写し自分の持ち方が分かったら、クラスの友達の持ち方を見てみましょう。クラスの友達は自分と異なる持ち方をしている。自分の持ち方とよく似ているというように、友達の持ち方と自分の持ち方を比べさせて持ち方に関心を持たせます。

そして、手が最も効果的に機能し、疲労度も少なく、各様の文字をスムーズに行わせる書きやすい持ち方が「正しい持ち方」であることを知らせ正しい鉛筆の持ち方を教えます

3.よくある鉛筆の持方は8種類

4.診断の仕方

以上のように持ち方を診断する方法を教え、友達の鉛筆の持ち方を診断します。友達の持

ち方の診断を通して、自分の持ち方を診断し正しい持ち方と比較し直せるようになります。

2年生でやっていました。

5.先生になって教える【一番効果的な指導法】

友達の持ち方を診断でき、自分の持ち方を直せるようになったら、今度は先生になって友達

に正しい持ち方を教えることができるようになります。

2年生が、1年生に分かりやすく教えるという活動もいいですね。

もっと詳しく知りたい方は、

鉛筆の持ち方指導のバイブル

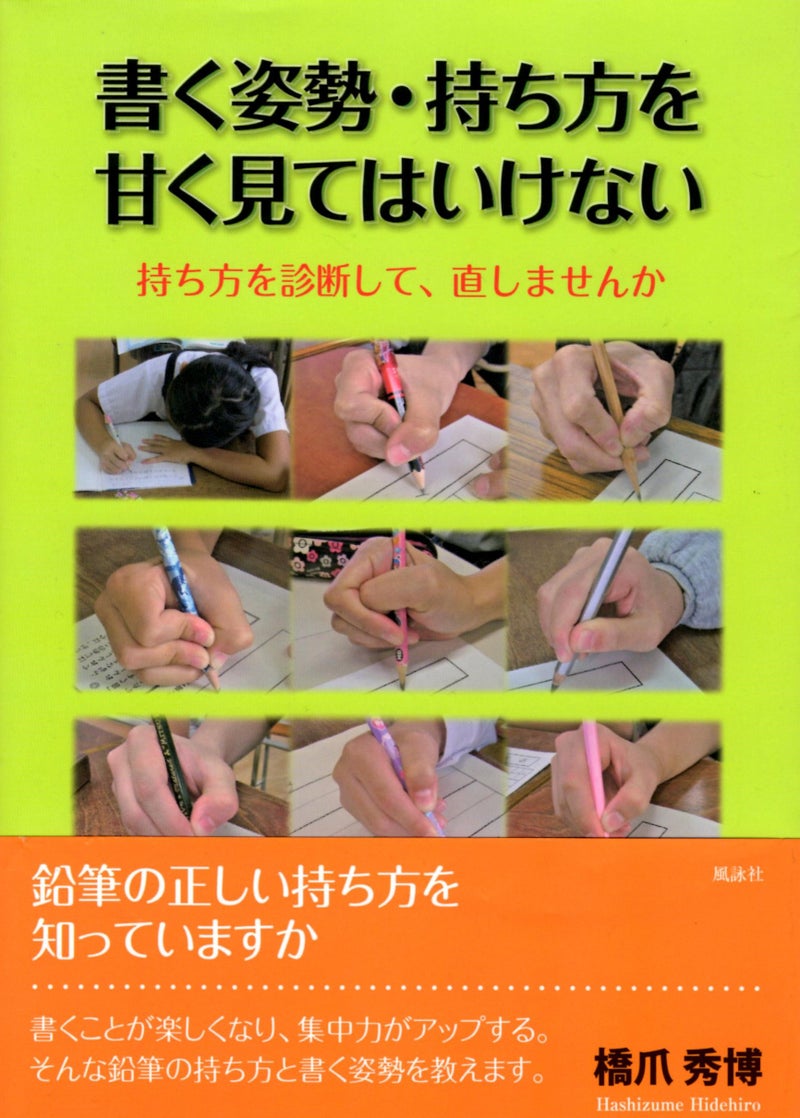

『書く姿勢・持ち方を甘く見てはいけない』

を手にとってごらんください。