ミルトンと外国語

ミルトンといえば、『失楽園 (Paradise Lost)』の作者で、その作品は英語で書かれた西洋古典形式の叙事詩です。それは、ホメロスからウェルギリウスに引き継がれた叙事詩の伝統の中で創作された作品という意味です。ルネサンス期の詩人のほとんどは、ラテン語の読み書きはできました。しかし、ギリシア語に関しては、余程の教養人以外は精通してはいなかったようです。当時、ケンブリッジ大学かオックスフォード大学を出た詩人のことを「大学出の才人、ユニヴァーシティー・ウィッツ(University Wits)」と呼んでいましたが、その代表格ベン・ジョンソン(Ben Jonson, 1572~1637)はグラマースクール(中等学校)出のシェイクスピアの語学力のことを「ラテン語は多少できるがギリシア語はまったく知らない(little Latin and less Greek)」と呼びました。しかし、その大学才人たちも、「ラテン語は得意だがギリシア語はそれ程でもない(much Latin and little Greek)」という域を出ることはありませんでした。

ミルトンの時代のヨーロッパの共通語はラテン語でした。ピューリタン革命の時、その運動の正当性をヨーロッパ諸国に伝えるためにはラテン語で書く必要がありました。その時、ミルトンは、その革命の中心人物オリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell、1599~1658年)のラテン語秘書を務めていました。それは、ミルトンがラテン語を母国語ほど使いこなすことができたからです。そのミルトンでさえも、ギリシア語に関してはそれ程ではなかった(little Greek)と推測することができます。

我が国の歴代のミルトン研究者の中でも、その詩人のギリシア詩を読んだ人は皆無だと言っても過言ではありません。私は、四十年程前に、ミリトンのギリシア詩を紹介する論評を書きましたが、語学力不足によって、誤りの多いものになってしまいました。それ以来、汚名返上する機会を窺っていました。誰一人として私のその文章を読んだ人はいないと思われますので、もともと汚名など存在してはいなかったのかも知れません。しかし、私は、ミルトン愛好家の一人として、人生を終えるまでに彼のギリシア詩を紹介するのは使命だと思えるようになっています。私のブログの読者の皆様には退屈な原稿かも知れませんが、認知機能の劣化を自覚する私にとっては、汚名をそそぐ最後のチャンスですので、老人への奉仕精神でお付き合いください。

ミルトンは英語による莫大な量の詩を創作しています。その合間に、英語以外の作品も多く書いています。メモ程度のものを入れるかどうかで多少の誤差はありますが、私の計算が正しければ、合計1797行におよぶラテン語の詩と、イタリア語による6篇のソネットと85行のオードを創作しています。それに加えて、さらにギリシア語の詩も三篇だけ書いていますが、行数にすれば、すべて合わせてもわずか31行の短いものです。我が国では、そのギリシア詩のどの作品もまったく知られていません。知ってはいても、相手がギリシア語なので見て見ぬ振りをしてきたかも知れません。イングランドに「コモン・ロー」を確立したことで有名な法律家エドワード・コーク(Edward Coke、1552~1634)も彼の『判例集』の中で「ギリシア語は読まれない(Graeca non leguntur)」と筆記しています。すなわち、ギリシア語で語られたことや書かれた裁判記録は無視してよい、という意味です。また、シェイクスピアも理解できない言葉を「それは私にはギリシア語だった(it was Greek to me)Julius Caesar I.2.285」と言っています。まさしく、2003年に越智文雄先生がこの世を去られた時、日本のミルトン研究の世界からギリシア語は消えた言語になったと言っても過言ではないかも知れません。そして、ミルトンのギリシア詩が日の目を見なかった原因は、英文学者にとっては「ハードルの高すぎる作品」であり、その反面、ギリシア文学の専門家にとっては研究に値しない「マイナー過ぎる作品」だったからでしょう。それゆえに、私のこのブログでは、将来、ミルトンのギリシア詩を読もうとする若い研究者が現れることを期待して、忘れ去られる前に全作品を紹介しておきましょう。

詩集の扉に書かれたギリシア語の詩

ミルトンが書いた三篇のギリシア詩の中で、私たちが気付かないうちに目にしている作品は、1645年に出版された『詩集(正式名:POEMS of Mr. John Milton both English and Latin)』の扉を飾った彫版画家マーシャル(William Marshall、1617~1649 ) の『ミルトンの肖像』に添付された詩文です。

上の肖像画に添えられている暗号のような文字は、ミルトンが書いたギリシア詩で、その題名は『彼の肖像画を描いた彫版師に寄せて』とラテン語で付けられています。(原文解析は下に添付)

そして、その本文は次のような短詩になります。

この粗野な構図を見て、この肖像画は未熟な手によって描かれたと、たぶん君は言うだろう。友たちよ、この銅版画を認めないなのなら、下手な画家の出来損ないの作品をあざ笑ってくれたまえ。(筆者訳)

〔原文解析〕

上の『詩集』が出版された1645年の英国は、清教徒革命(広義では1639年~1660年)の進行中で、しかも最も激しかった時期でしたので、未熟な版画家も多かったようです。その状況にあってもマーシャルは優れていたので、多くの出版社から作品の依頼を受けて制作をしています。その中でも有名なものは、下に添付するシェイクスピアとジョン・ダンの肖像画だと言われています。革命の中心人物であったミルトンは、清教徒とは敵対関係にかったアナバプティスト(Anabaptist)のマーシャルには憎悪に近い感情を持っていたと推測されています。それゆえに、ミルトンはマーシャルが彼の挿絵をかくことには好意的ではありませんでしたので、その挿絵画家の作品のことを「下手な画家の出来損ないの作品」とこき下ろしています。また、他の詩人の挿絵には英語の添付文が添えられていますが、ミルトンだけには、マーシャルが読むことのできないギリシア語の、しかも詩人自身の書いた短詩が載せられています。そのことは何よりのマーシャルに対する皮肉であったと解釈することができます。

哲学者を弁護する詩

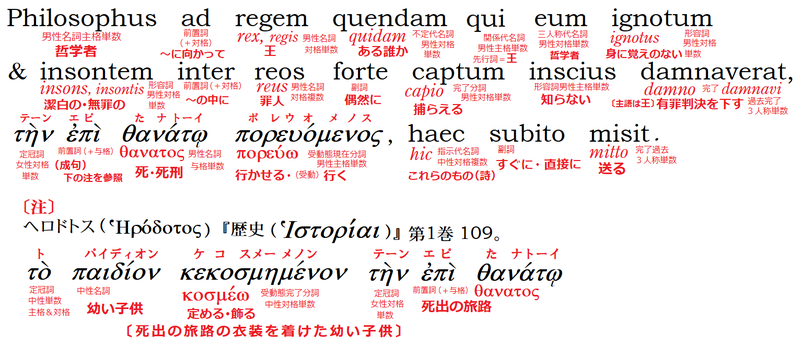

ミルトンの三篇のギリシア詩の中で最初に書かれた作品は、『哲学者は、身に覚えがなく潔白なのに突然に捕らえられて罪人の中へ入れられ、「死刑に処せられよ」と有罪判決を下した王に対して、直々にこの詩を送った』(原文解析は下に添付)という長い表題のついた次の作品です。

〔表題の原文解析〕

そして、上の表題よりわずかに長い程度の次のようなギリシア語の短詩が添えられています。

おお、王よ、もしあなたが、法を遵守して人間の誰に対しても危害をまったく加えない私を死刑にするならば、さあよいですか、あなたは、軽率にも最も賢い頭脳を取り去ることになるのですよ。そして、あなたは、その結果すぐ起こることを知ることになります。「そんなにも遠くまで知れ渡っている砦を町から失ってしまったのだ」と、まさにその後で泣いても無駄で後の祭りですよ。(筆者訳)

〔原文解析〕

ミルトンのセント・ポール校時代の先輩であり恩師でもあったギル(Alexander Gill Junior、1597?~1644?)は、カンタベリ大司教ラウド(Willam Laud、1573~1645)の暗殺を画策しました。しかし、1628年にそれが発覚して捕らえられ、裁判所(the Star Chamber)で審判を受けることになりました。ミルトンの上出のギリシア詩は、その時にギルの弁護のために書かれたであろうと言われています。

以上、二篇の短詩を紹介しましたが、作品の完成度としては低いものでした。三篇の中で最も重要なものは、旧約聖書の『詩篇114番』を意訳した作品です。少し長くなりますので、後編として述べることにします。