月には豊富な水や金属などの資源が存在し、将来の有人火星探査など宇宙での活動領域を広げる拠点となる。

民間による開発が加速すると見込まれ、月に関連するビジネス市場は2036~2040年の5年間で最大420億ドル(約6兆円)に拡大するとの試算もある。

<米中宇宙開発競争>中国「月面基地建設計画」が進展

=米「アルテミス計画」に日本企業も絡む

◆人類の生活圏を宇宙に広げる

日本の宇宙スタートアップ企業の「アイスペース」(東京都中央区、袴田武史・代表取締役CEO)の月着陸船が昨年12月、米スペースX社のロケットで打ち上げられた。

4カ月半後に着陸が成功すれば、民間として世界初となる。

今年は米国が主導する月探査「アルテミス計画」が進展、中国の「月面基地建設計画」も軌道に乗りつつあり、「宇宙新時代」が幕開けの年となりそうだ。

これまで有人無人を問わず月着陸に成功したのは旧ソ連と米国、中国だけで、いずれも国家プロジェクト。

宇宙開発でも民間企業が存在感を高める時代が到来したといえよう。

アイスペースの月着陸船は小型ロボットや探査車などを運搬する。

月の砂の採取計画もあり、米航空宇宙局(NASA)に販売する契約を結んだ。

30年までに月輸送サービスの実現を目指す。

同社は究極の目標として「月に眠る貴重な水資源を活用して宇宙インフラを構築し、人類の生活圏を宇宙に広げていく」ことを掲げ、「最初に取り組む月での水資源の探査は、その目標への出発点」とうたっている。

民間企業の参入によって新たな技術や発想が生まれ、日本企業にも進出の可能性がある。

日本の大手損保が「月保険」を開発し、大手建設会社は月面ホテルや宇宙農場の構想を検討中。

自動車メーカーも月面探査車を研究しており、ビジネスチャンスが広がる。

◆米国、民間企業が開発担う

米国では、アポロ計画など国家プロジェクトから人材と技術が民間に流れた。

NASAはスタートアップ企業の製品を積極的に取り入れて支援。

その結果、スペースXをはじめとする宇宙産業が育成された。

日本でも宇宙航空研究開発機構(JAXA)や大学、企業の技術やノウハウを共有するため人材交流や資金支援などが期待される。

こうした中、NASAの新型宇宙船「オリオン」が昨年12月に、無人で月を周回する26日間の試験飛行を終え、地球に帰還した。

宇宙飛行士を月に再び送ることを目指すアルテミス計画の一環。

オリオンは地球の大気圏に再突入し、太平洋上に着水した。

今回は試験飛行のため無人だったが、次の試験飛行は実際に宇宙飛行士を乗せた状態で行う計画だ。

NASAは有人月周回飛行を2024年後半にスタートし、2025年~2026年には人を月面に再び送ることを計画している。

1972年にNASAのアポロ17号が月面着陸してから約50年が経過した。

NASA幹部は同計画について「さらなる宇宙探索のため、生活や作業、創造を学ぶために月に戻る。この計画は、2030年代後半に人類が火星に行くための、そしてさらにその先へ行くため準備である」と先を見据えている。

ヨーロッパもこれに協力。

欧州宇宙機関(ESA)はオリオンを月周回軌道に乗せ、地球へ帰還させるのに必要なモジュールを提供した。

月に人類を再び戻す計画をスケジュール通りに進めるには、依然多くの課題が残されている。

NASAにはまだ着陸装置がなく、米企業家イーロン・マスク氏がその開発を進めている。

マスク氏は大型の宇宙船「スターシップ」を製造しており、数カ月以内に地球上空を初飛行する予定。

アルテミス計画では、オリオンが月でスターシップと合流し、マスク氏の着陸船を使って宇宙飛行士を月面に連れて行くことになっているが詳細は不確定という。

◆中国の宇宙開発、急進展

一方、中国の宇宙開発も急速に進歩している。

昨年11月には宇宙実験棟「夢天」が、独自に建設を進めている宇宙ステーションとの連結に成功した。

日米ロなどが参加する国際宇宙ステーション(ISS)に次ぐ宇宙ステーションの基本構造が近く完成する。

冷戦後の1998年に建設が始まったISSは、宇宙開発が国際協調の時代に入り、平和の象徴となった。

ISSでは、微小重力や真空といった宇宙環境を利用した多くの科学実験を実施。

将来、人間が宇宙で暮らす環境についてノウハウを得てきた。

日米露などで運営されてきたISSは老朽化が進み、現在の運用期限は2024年。

ロシアが離脱する方向で、今後の安定的な運用に暗雲が広がる。

ISSに宇宙飛行士を運べるのは米ロだけで、11年に米国のスペースシャトルが退役してからは、ロシアの宇宙船「ソユーズ」が人員輸送の重要な役割を担ってきた。

米国はISSの運用期限を30年まで延長し、その後は民間がつくる宇宙ステーションに移行する方針だ。

中国の新宇宙ステーションの登場で、宇宙開発をめぐる競争が激化する。

中国の宇宙ステーション「天宮」は、中国にとって悲願の有人拠点となる。

中国は「宇宙強国」目標の下、開発を加速させ、月面基地建設計画を推進。

19年に探査機「嫦娥4号」を世界で初めて月の裏側に着陸させた。

翌20年には「嫦娥5号」が月の土を地球に持ち帰ることに成功。

月面基地建設計画につなげる。

21年には、探査機「天問1号」が火星に着陸。

33年に火星の人類着陸を目指している。

宇宙は多くの可能性を秘めた分野。

日本は、着陸船開発や月面探査計画のほか、火星の衛星「フォボス」のサンプルリターン(試料採取&持ち帰り)「MMX計画」を進めており、24年度に打ち上げ予定だ。

官民が総力を挙げた開発努力が期待される。

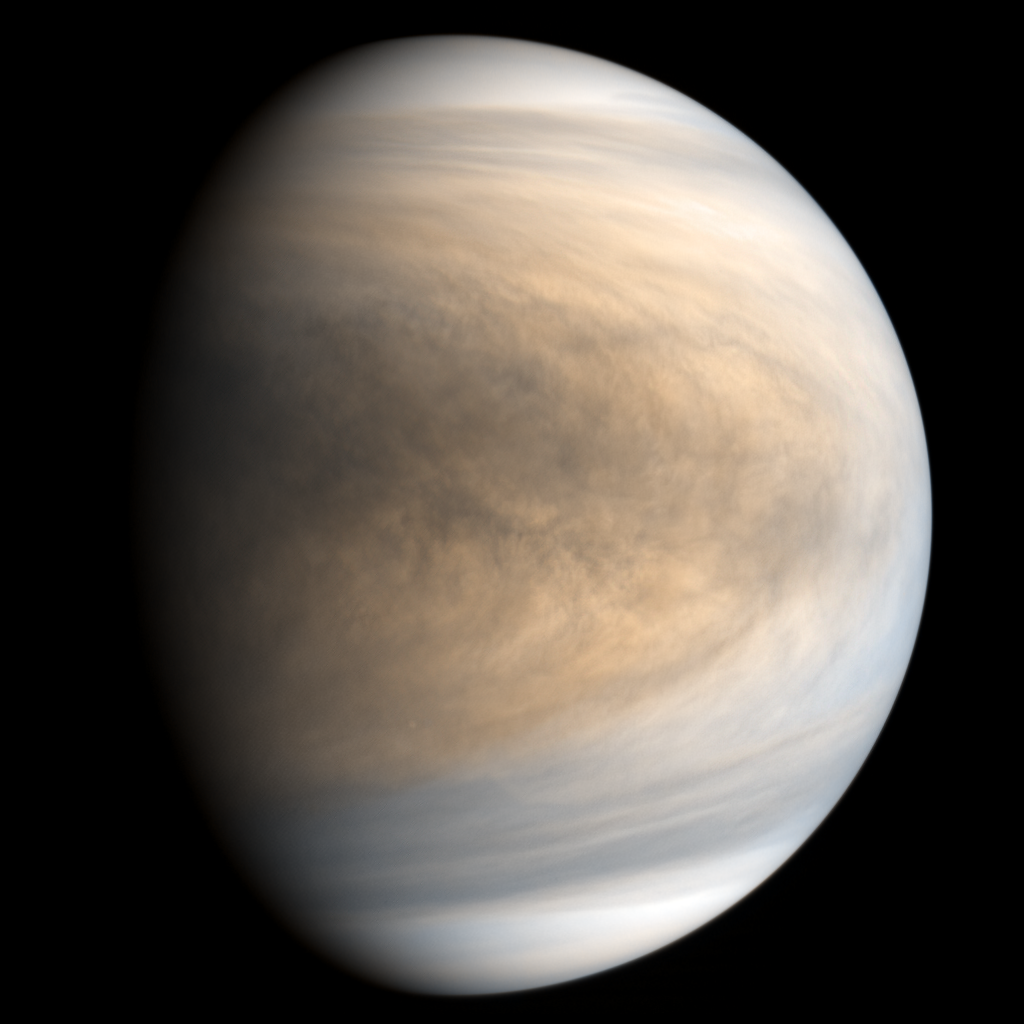

>月だの火星だのと言うてるけど、金星ではダメなのか?

失敗が大多数やけど、欧米は調査してるし、日本も現在は稼働中やん。

確かに金星は暑いし寒いけど、地下都市には出来ないのか?

宇宙ステーションより魅力があると思うけどね?

どちらにしても未来にしか無理やけどな…

それなら月や火星より、余程、魅力があるぞ!