東京で古代史に関して革新的な議論を展開してきた「多元の会」が、最近怪しくなってきた。そこで一言申し上げたいと思い、一文を弄した。今年一月のことである。「多元の会」の会員だけでなく、広く知ってもらったほうがよいかな、と、一文に若干の加筆をしたものを当ブログでも公開することにした。中国の史書『隋書』の倭国伝に関してである。

『隋書』の「俀」は「倭」の間違い

「多利思北孤」も正しくは「比孤」

筆者は昨年まで多元の会員であったが、「多元」に掲載される多くの論があまりにも古田武彦説に固執しすぎ、古田説を巡る「堂々巡り」に陥っていることなどに違和感を覚え、今年春、会員から一応身を引いた。

一部の新しい会員らが、古田氏が生涯をかけて切り開いた「九州倭(ヰ=注1)政権」の内容を深めたり、正す努力も怠り、さらに先進的な研究に対して非難と無視をもっぱらにするなどはなはだ情けない「論」を展開しているような気がした。最近の「多元」に掲載された多くの「論」を読むと「守旧派」の圧力に屈するような半知、反証の論も目立つと思える。

古田氏の援護に多くの紙面を割いてきた「多元」である。「これではちょっと困る」と思い、改めて物申すことにした。とりあえず先の「多元NO.178」に掲載された論について異論などを申しあげたい。

1)「俀」国とはどこの国

まず第一に「『隋書』の読み」についてである。「継体紀 その二」で、筆者の黒澤正延氏は「倭王・多利思比孤(ヰおう・たりしひこ」の読みを相変わらず、「たいおう・たりしほ(く)こ」と読んでおられるよう

だ。これは過ちであると考えられる。氏は大変な勉強家であるようで、多くの論を「多元」に発表している。ちょっともったいないと思ったので一言申し上げよう。

だ。これは過ちであると考えられる。氏は大変な勉強家であるようで、多くの論を「多元」に発表している。ちょっともったいないと思ったので一言申し上げよう。

確かに『隋書』倭国伝には国名を「俀」、(写真)「倭王」の名も「多利思北孤」になっている。だが、前後の中國正史や朝鮮の史書のどこを探してもこのような読みは存在しない。また、過去の国名表示を「倭」から 「俀」に変えたとの表示や注釈も存在しない。

これは古田武彦氏が、「邪馬壹国」の読みに関して『魏志』に忠実に読むように主張し、「中国史書はまず一字一句大事にし、忠実に読むべきである」と言う主張に沿って、『隋書』でもその「論」を貫き通したことに起因している。

「邪馬壹国」の「壹」はその主張通り、中国語の漢音読みで「イッ」である。これは卑弥呼がもらったという金印の「親魏倭王」の「倭(ヰ→日本語では「いぃ」と発音か)」と矛盾しない。正解だった。

一方古来、古文書の解読については「魯魚の誤り」とされるように、原典にある文字が写本を重ねるたびに間違いに代わる。そしてその数は増える。これは古典を読む人々の「常識」でもある。

中国正史の「原典」は他の正史と同様、きっちりとした「隷書体」で書かれたていたとみるべきだろう。そしてその複雑な文字を、時間と手間の節約をするために、多くの場合複数の人で「草書体」で写したことが考えられる。

この時に誤りが生じる。書写する人は、原典を書いた人の知識に及ばないことは往々あろう。そして「記録された草書体」を「楷書体」に直す際に、間違いがそのまま通ってしまった。

「邪馬壹国」で使った「論」が『隋書』で使えるかどうかは別問題であり、それぞれに検討しなければならない。

「邪馬壹国」で使った「論」が『隋書』で使えるかどうかは別問題であり、それぞれに検討しなければならない。

古代中国の文典で直接原典に触れられるのは現在、皆無と言っても良かろう。もちろん『隋書』もそうである。「検討」してみよう。まず「俀」である。

先ほど申しあげたように「国名を変えた」という話はない。「変えた」という「理由」を後でいろいろ考えても、その「理由」がまともなものであるかどうかはわからない。

『隋書』巻三・煬帝紀、大業四年三月の項には「百済、倭、赤土、迦羅舎国、ならびに使いを派遣して方物を貢す」とある。「百済」や「倭」、「赤土」、「迦羅舎」はいずれも国名である。ここでは九州政権を表す「倭国」は、間違いなく「倭」になっている「俀」ではない。(写真=江蘇省立国学図書館蔵『隋書』)。

そして同じ本の「倭国伝」では「俀国」になっている。さらに倭人伝の三行目には「安帝の時、また遣使朝貢。これを俀奴国という」と記録している(上写真=同)。

この「俀奴国」とは『魏志』や『後漢書』、さらに後の『旧唐書』でも明らかなように「倭奴(イト=『魏志』にいう伊都)国」のことである。もちろん、この国が過去にさかのぼって名前を変えた、などありえないことだろう。

もちろん、朝鮮の史書『三国史記』も九州政権のことを「倭」と書く。隋からの使者が「倭国」に向か うために「隋の文林郎裵清、使いして倭国に奉ずるに、我が国の南路を経たり」ときちんと国名は「倭」としている。

もちろん、朝鮮の史書『三国史記』も九州政権のことを「倭」と書く。隋からの使者が「倭国」に向か うために「隋の文林郎裵清、使いして倭国に奉ずるに、我が国の南路を経たり」ときちんと国名は「倭」としている。

以前の「倭国」が名前を変えたのだろう、という古田氏の想定は成り立たないと思われる。

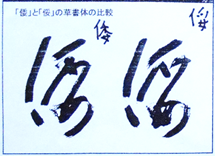

「倭」と「俀」の隷書体と草書体の違いを見てみよう。明らかによく似ている(写真=書家の井上悦文氏提供。左側が「倭」の草書体。右は「俀」の草書体)。何人かで分担して書写したが、倭国伝などを担当した書写人は経験が浅く、かつ異国についての知識に乏しい人であったのだろう。判断がつかず、間違ってしまった可能性が高い。校閲者も最終巻に近い「倭人伝」とあって見逃してしまったと考えられる。

2)「多利思北孤」は正しい表記か

次に「多利思比孤」の問題である。古田氏は先ほどの論「中国史書に誤りはない」という立場に立ち、さらに「北孤」は日本の伝統的武器である「矛(ほこ)」であり、その伝統を背負った名前であろう、との趣旨を述べておられた。

だが、倭(ヰ)人伝には「多利思比孤」は、「其の風俗を使者が言うに、俀王は天を以って兄とし、日を以って弟と為す」、「天未だ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して座り、日出るにすなわち理務を停して、云ひて我が弟に委ねん、と」と記録されている。そこにはもちろん、「矛」は出てこない。

文面から察すれば、「多利思比孤」は自らを「太陽の子」、すなわち「日子」であると任じていたのである。日本の数多くの「王」が宣言していた「日の御子=卑弥呼(ひみこ)」を踏襲した王であったろう。従って名前は「ほ(く)こ」でなく「日子=彦」であろうと察しがつこう。

さらに後世の『新唐書』日本伝では「用明天皇は目多利思比孤」、すなわち「多利思比孤王朝の長官、あるいは代官」であった、と正しく「比孤」と記録している。

ついでに言えば「多利思比孤王朝」の皇太子であるという「利歌彌多弗利」の最初の字「利」は、「若」云々の「和」である疑いが濃い。当時の多くの皇太子が「若云々」と称していたことが『記紀』に記録されているからである。書写を繰り返すうちに「禾へんに口」がつぶれて「口」が「リ」に見えたのではないかと思われる。

3)「継体天皇」は渡来人の子孫である

もう一つ、重要な指摘をしておこう。『古事記』によれば「継体天皇」の名は「袁本杼」であるという。『日本書紀』はこの天皇を越前に住んでいた「応神天皇の五世の孫」で名前は「男大迹」という、としている。もちろん別人である。

『日本書紀』という書物は「日本における権力は古来、大和政権しかなかった」といういかがわしい、というか大嘘の歴史を綴った「史書」である。このことは古田氏が生涯をかけて明らかにした「事実」でもある。

古田説に沿って筆者が探索した結果、「本当の継体天皇」は現在の福岡県朝倉市に都を置いていた熊曾於族の一員らしいとわかった。このことはすでに「多元NO.162、163」などでも皆さんにお知らせ済みのことだ。

詳しいことはそれを見ていただくとして、大まかに言うとその理由は次のようになる。

①「継体天皇」は、『記紀』以外の多くの史書では、「九州年号」を建て始めた天皇として知られている。その都は「三嶋の藍」、すなわち「筑紫国の三嶋の会(あい)」、現在の朝倉市の「三嶋の会」にあった。

②「袁」氏の名前は古代から広く中国で見いだせる。彼の地の名家の一つである。近世ではあるが、例を挙げると中華民国初代大統領は「袁世凱」である。

③「袁氏」の名は、中国・紹興博物館の「鏡の銘文集」の中にも見いだせる。(「袁氏作鏡」)「袁」氏の一人が元来、中国南部で「鏡作りの技術者」であったことがわかる。

④「袁氏作鏡」と銘した鏡は日本で四面発見されている(東京国立博物館の証言)。奈良県広陵町の黒石山古墳群、群馬県藤岡市の三本木古墳などからの出土である。いずれも三世紀代のものという。「袁氏」が日本に渡来して鏡を作ったことは間違いないと思われる

⑤大分県日田市では熊曾於族の墳墓と見られる「横穴墓」群の中の古墳から「鉄製の特異な鏡・金銀錯嵌珠龍紋(きんぎんさくがん しゅりゅうもん)鉄鏡」が発見され、現在「国宝」にされている。この種の鏡は「魏の初代天子」に擬されている「曹操(武帝)」の墓(中国・河南省)からも発見されていて、極めて貴重な鏡であるという。「袁氏」との関係が想像される。

⑥『記紀』によれば、「継体天皇」の後を継いで天皇になったとされる「安閑天皇」は豊前一帯に多くの「屯倉(みやけ)」をおいて防御や備えを固めていた

⑦安閑天皇の都は、「屯倉の集中地域」、すなわち継体陵から北へ山ひとつ越した福岡県田川(高羽)郡香春町「勾金(まがりかね)」の「浦松遺跡」近辺にあったらしい

⑧『日本書紀』によれば、「安閑天皇」は生前、「国ごとに犬養部を置くよう」指示したという。熊曾於族は自らのアイデンティティとして中国の少数民族と同様の「犬祖伝説」を持っていた。このことを具体化した施策であったろう。ということは父親の「継体天皇」も熊曾於族の一員として活動していた可能性が高い

➈「安閑天皇の屯倉」のひとつが鹿児島県肝付町宮下に伝えられている。列島での出身地というかルーツの地であるからそうした施設を造らせたのではないか。

⑩「継体天皇」を担いでいたのは「三嶋宿祢」であった。『新撰姓氏録』に「よれば、「三嶋宿祢」一統は「建日別の裔」、すなわち『古事記』国土生成の項にいう熊襲(熊曾於)族であった。朝倉市や隣接の日田市なども熊曾於族関係と見られる遺跡だらけである。

⑪世界中の考古学界で最も確実な年代測定方法であるとされる放射性炭素(14C)による年代測定では、現在、福岡県教委が「七世紀代の斉明天皇の行宮である」と言っている朝倉市の「橘の広庭宮」跡や周辺で発見されている「建築群」の年代は「AD410年+-から550年+-の期間に使われていた」ものと分かっている(建築群遺構の真上にあった火葬墓群と「建築群」を造るために破壊された住居跡の年代を測定)。これはまさしく「継体天皇(467~531)」の磐余の玉穂の宮」と一致する年代である。同じく「袁」氏の名を負う前代の顕宗天皇や仁賢天皇もここにいた可能性がある。

4)「継体天皇」の死亡年、3年のずれは何を意味するか

前項3)で「継体天皇」の時代を(467~531年)とした。が、もちろんこれは『日本書紀』の記述をもとに推定したいかがわしい年代設定であって、近いけれど事実ではなかろう。 黒澤氏もこの問題について一論を設けている。

『日本書紀』の継体紀は『百済本記』によって時間軸としている。「添え書き」によれば「継体天皇はその二五年(531年)に皇太子らとともに崩薨した」という。そしてすぐさま安閑天皇が即位したことになっている。

氏はどうやら古田氏の論に賛同し、「二五年に討たれたのは継体天皇ではなく、継体に討たれた「磐井」である。『九州政権の継体天皇』が死んだのは二八年が正しい」と考えておられるようだ。

要は「『百済本記』、すなわち百済国人は日本の天皇が誰であったかが分からなかった」と言いたいのであろうか。そんなことがあり得るだろうか。百済国は日本に人質を差し出し、官吏にも倭国人が大勢いたことが『日本書紀』や『三国史記』などに見える。

関係は極めて緊密な国であった。であるから、倭国の動静には極めて高い関心を抱いていただろう。「支配者である天皇を取り違える」、そのようなことはまず考えられないのではないか。

この件に関して筆者は新しい資料を発見し、皆さんに提供した。鹿児島県入来町(現・薩摩川内市)の入来院家文書『日本帝皇年代記』の記述である(注2)。

それによれば「安閑天皇」は継体天皇が死んですぐに天皇位に付いたのではなく、二年間の「空位」があった、とはっきり記録している。「安閑天皇」が即位するまで、天皇位を巡る厳しい戦いが繰り広げられていたらしいのである。

確かに『記紀』によれば、「安閑天皇」は継体天皇の本妻の子ではない。母は「尾張の連らの祖で、凡(おおし=太氏か)の連の妹・目子郎女(めこのいらつめ)」という極めて勢力の強い氏族の出身であるという。

本妻・大后の「手白髪姫」の子である「欽明天皇」が即位したのは、安閑と同じく本妻の子ではない「宣化天皇」が亡くなってからであったという。

継体天皇には数多くの皇子がいたが、『古事記』によれば、筆頭であったのは「大郎子(おおのいらつこ)」という人である。だが、この人については何の注釈もなく、名前だけ残して「消息不明」状態になっている。

となると、天皇位を狙っていた「安閑天皇・凡連」勢力が継体天皇と筆頭の太子であった「大郎子」らを何らかの方法で殺害した疑いが持ち上がる。しかも、下手人が分からないような方法を使ったのではないか。毒殺とか。犯人が特定されれば、その勢力が天皇位に登ることはまず不可能であろうから。

岩波書店刊『日本書紀』の頭注によれば、『(上宮聖徳)法王帝説』という本には「志帰嶋(しきしま=欽明)天皇、知天下四二年」という表現もあるという。欽明は五七一年まで天皇位に就いていたらしいからその治世が始まったのは五二九年ごろからということになり、安閑、宣化の両天皇が帝位についたという『日本書紀』の記述はうそ、ということになる。

欽明は筆者らの探索では、継体の都に近い福岡県福智町金田町周辺に都したらしい。今も「敷島」とか「大宮神社」の地名などが残っている。もちろん関西にいた天皇ではない。

そうであれば、「崩薨」の用字が生き生きと分かる。決して「乱による(壮絶な)戦死」ではないだろう。「眠るがごとく亡くなった(崩薨)」のだ。『百済本記』の筆者らは事情をよく知っていたことが推察される。

だが「安閑天皇」は母親の氏族の期待にも関わらず、天皇位を二年間しか務められずに亡くなった。高齢であったことは事実だろうが、その死はまだ謎に包まれている。『記紀』はその辺の事情にいっさい口を閉ざしている。

『日本書紀』は、九州倭(いぃ)政権が自らの天皇につけた諡(おくりな)をすべてパクリ、自分ら「大和の王」に付け替えているようだ。しかし、「九州倭(いぃ)政権」と「大和政権」のはざまで歴史事態そのものが間違われた、とは考えにくい。

しかし、だからと言って古田氏のすごい業績に疑問が湧く、などということはいっさいない。圧倒的な「守旧派」の無視と戦いながら、筆者らが考察を深めるあらゆるベースに古田氏は言及し、考察を明らかにしているからだ。

このことは、古田氏は晩年、不幸にも「水頭症」に冒されたことと関係があるのかもしれない。あれほどすごい頭脳を持った人がそうたやすく間違った推測をするはずはない、と考えるのは「考えすぎ」になるのだろうか。

注1 後漢時代に原典ができた『説文解字』による。「ワ」という読みは呉音であり。漢音地域で記録された「正史」の読みとしては間違いである。また日本では「倭」は「ヰ」ではなく、「いぃ」と言っていたと考えられる。北部九州に多い「井」氏や「飯(塚)」など一字姓や地名は「いぃ」と発音しているからである

注2 小生のブログ「うっちゃん先生の『古代史はおもろいで』」NO.56参照。地頭として下向した渋谷氏の一支流「入来院家」が、江戸時代初期までに書き綴った古文書。時間軸に九州年号四十六個で使い、神武天皇から始まる歴代の天皇について記述している