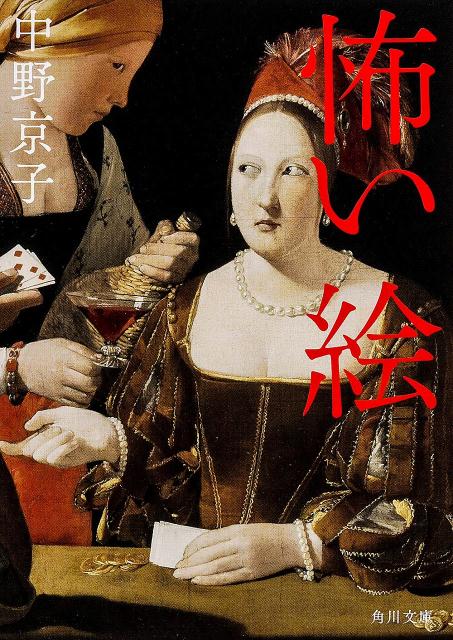

大塚国際美術館で出会った『怖い絵』のこと。

これまでおよそ8つの絵について書いてきましたが、これで(一旦)最後にしようと思います(お付き合いいただいた方には感謝です)。

最後に扱う作品はふたつで、ゴヤの『我が子を喰らうサトゥルヌス』と『ヴィーナスの誕生』です。

ゴヤの作品は、今まで扱ってきたような一見「怖さ」がわかりにくいものとは明らかに異なり、絵そのものが「怖い」と言え、それでおしまいとも言えてしまいそうです。

が、このふたつを一緒に扱うことを含めて、そこにある「怖さ」について考えてみたいと思います。

以下、中野氏の3つの著作『怖い絵』『怖い絵 死と乙女篇』『「怖い絵」で人間を読む』から引用しますが、末尾に①②③として表記しようと思います。

ゴヤの作品『我が子を喰らうサトゥルヌス』はタイトルの通り、サトゥルヌスというギリシャ・ローマ神話における農耕神(「時」もつかさどる神とされている)が、自身の子どもをむさぼり喰っている様子を描いたものとなります(①)。

灰色の髪をふり乱し、身をよじり、前かがみで、両目も、口も、鼻の穴も、もうこれ以上は無理というほど大きく開けた、サトゥルヌス(①)

子どもはすでに頭部も右腕も食いちぎられ、血にまみれている(①)

といった描写が表現されていることは絵を見ればわかり、もうこれだけで「怖」くてお腹いっぱいになる気がします…(がよければお付き合いください)。

なぜこのような作品が生まれたのか、描かれたのか。その物語を少したどってみると…

まず、サトゥルヌスはガイアという大地母神の子であり、ガイアが(ひとりで)生んだ天空神ウラノスとの間に生まれた神だとされています。

ガイアはサトゥルヌス以外にも、ウラノスとの間に子を作り続けるのですが

(生まれたこどもの)中には百腕の醜悪な怪物たちもいて、ウラノスは彼らを疎んじ、大地の奥へ閉じ込め(②)

てしまいます。

ウラノスがそのようにしたがために、大地の神であるガイアは地底が詰まって苦しんでしまい、ついにガイアは

ウラノスへの怒りにかられ、未息子サトゥルヌス(ギリシャ名クロノス)に大鎌を与え(②)

サトゥルヌスに父であるウラノスを殺すように命じるのです。

サトゥルヌスは長じて父を大鎌で去勢したあげく殺し、神々の上に君臨する(①)

ことになったのですが、その際に父であるウラノスから最期の言葉として

おまえもまた自分の子どもに殺されるだろう(①)

と予言をされてしまいます。

サトゥルヌスはそれに怯え

予言から逃れるため、妹であり妻であるレアとの間にできた子どもたち五人を、次々自分の腹の中へとおさめざるをえなかった(①)

ということで『我が子を喰らう』ようになっていったとされています。

ちなみに、子どもを呑み込むのは「時」の神であるがゆえだと言われ、さらにはサトゥルヌスは予言通り

六番目の子ユピテル(=ゼウス)に殺され、地位を奪われてしまう(①)

という結末に終わるそうです。

こうしたことから『我が子を喰らう』といった「怖い」作品が生まれたわけですが、実はこの絵の「怖さ」はこうした話にある(だけ)ではなく、ゴヤという人物のまなざし(の先)にあるとされています。

この題材・テーマは衝撃的なもののため、

(画家にとって)恰好の題材となり、多くの画家たちに取り上げられることと①

なったと言われています。

そのため、いろいろな画家がこの題材をもとに作品を描きあげたようですが、ゴヤのこの絵は

勢いあまって画面からはみだし、輪郭は歪んで、足元も闇に溶けている。あかたも人間であることをやめた、壊れた人格そのもののような崩れ方(③)

といった特徴があり、

何より異様な迫力を生んでいるのは、狂気じみたその目です。(略)人間をやめてしまったにもかかわらず、まだ人間的弱さの残滓だけはあるという、引き裂かれた自己の苦悶がうかがえます。舞台上の役者ではなく、見る者と等身大のサトゥルヌスなのです(③)

と中野氏は指摘しています。

ここで、こうした絵を描くゴヤとはいったいどんな人物なのかを見てみると、ゴヤはスペインの激動時代を生きた人物であり、順風満帆とまではいかずとも、出世狙いの宮廷画家の娘との結婚ができたり、明るい風俗画が評判を呼んだり、念願の首席宮廷画家へと上りつめたりという人生を送ってきた人物でした(③)。

しかし、その3年後、ゴヤは人生の絶頂のさなかで

原因不明の高熱により、聴力を完全に失ってしまう(③)

ことになります。

それでも仕事は減らなかったようですが、その頃スペインではフランス革命の余波が襲いかかることとなり

ナポレオンが進攻してきて、数年にわたり国土は蹂躙されます。やっとナポレオンが撤退したかと思えば、王政復古とともに前よりひどい異端審問が復活し、リベラル派は徹底的に弾圧を受けます。拷問、強姦、斬殺、絞殺、四肢切断…、目をそむけたくなるほどの残虐行為が、日常的にそこかしこでくり広げられました(③)

自身の病気に加え、そうした時代の暴力に巻き込まれていったゴヤは、その現実・光景を目の当たりにし続けます。そして、

戦場での残虐行為の数々を、ゴヤは誰に注文されたわけでも、また発表するあてがあったわけでもないのに、憑かれたように描き連ねていった(③)

ようです。

このゴヤの営みについて、中野氏は

聞こえないがゆえに、目の前の残虐な光景を描いて描いて描き続けられたのです。

それはもしかすると大いなる何ものかが、天才ゴヤの耳をふさぎ、ひたすら視ること描くことに専念させたと言えるのかもしれません(③)

と、人の運命の妙(?)を思わせるような表現をしています。

見たくないものを見(させられ)続け、その光景を描き続けたゴヤはその後、大病を患って死にかける経験をします。

幸いにもそこからは回復し、療養のために「聾者の家」を建て四年間をそこで過ごします。

その四年間、ゴヤは十四枚の壁画を家に残したと言われているのですが、その一枚が『我が子を喰らうサトゥルヌス』だったとされています。

『我が子を喰らうサトゥルヌス』は

一階の食堂のドアを開けた正面に(略)キャンバスではなく漆喰壁に直接、油絵の具を叩きつけるようにして描かれた(③)

ようで、壁に直接描かれていた(他の作品を含む)ということは

持ってゆくことはできないので、他人に見せるためではなく、自分のために描いたことは明らか(③)

と言え、それは地獄にどっぷり遣っていたゴヤにとって必要な営みだったと考えられ、それを中野氏は

残酷で恐ろしいものを描き、反芻しながら心を鎮めていきました。そうしない限り、生きる意欲を呼びかえせなかったのです。そしてそれには四年もの時間がかかったのでした。(③)

と言います。

少し雑ではありますが、ここまで書いたようなゴヤという人物像・背景を理解したうえで改めて『我が子を喰らうサトゥルヌス』の「怖さ」を考えると、中野氏が言うように

ほんとうの怖さは、単に我が子を喰らっているからではない。そうではなくて、サトゥルヌス自身が感じている恐怖、それが錐もみ状に見る者の胸に突き刺さってくるから怖いのだ(①)

この絵のほんとうの怖さは、我が子を喰っているところにあるわけではない。我が子を喰らうのは、「時」たる彼の宿命です。でもその宿命を、彼のわずかに残った人間的部分が拒否している。恐れ慄いている。自分の浅ましさに絶望し、狂気へ逃れようとしている。せめても狂気のうちでなら、獣のごとき行為もやってのけられるだろう、と…。(③)

ということを私は強く感じます。

ゴヤが何度も何度も見てきた

人間が人間をやめる瞬間(①)

と、それに対する

痛みと怒り(①)

が

サトゥルヌスへと凝結したのである。ほんものの恐怖へとー(①)

ということも深くうなづける気がします。

前回も書きましたが、こうした作品の背景にある「人間が人間として扱われないことがまかり通る世の中」そのものを私は心底「怖い」と感じます。

ゴヤのように、今この社会・世界で起こっている「人間が人間として扱われない」現実を、私たちは徹底して(でも無理のない範囲で)見て、止められるためにできる(自分にとっての)最大限のことをし、書いていく(描いていく)必要があるのだろうと感じさせられるのです。

最後に『ヴィーナスの誕生』についてですが、実はこの作品はサトゥルヌスが父であるウラノスを殺す際に去勢した話とつながっており

彼は父の男根を大鎌で切り取って海へ投げ捨てた。血まみれのそれは海を漂い、海水と混じりあい、陽光にあたって白い泡となり、いつしかそこから金髪の美女、即ちヴィーナスが生まれたのだった!(②)

とされています。

この作品はタイトルにある「誕生」ではなくて

海で生まれたヴィーナスがキプロス島の浅瀬へ打ち上げられた瞬間(②)

が描かれたものであり、

生まれたての彼女を運ぶ貝殻は女性器をあらわし、「生殖」と「豊穣」を意味する。左下に見えるガマの穂は「再生」と「多産」、右上のオリーブの樹は「平和」の象徴である(②)

とされています。周りの薔薇も

「愛」と「歓喜」を象徴し、たった今ヴィーナスとともに生まれ、ヴィーナスに捧げられた(②)

と言われ、華やかさが描かれていると考えられます。そんなヴィーナスですが絵をよく見てみると

そこはかとない悲しみの表情を浮かべている(②)

ことがわかり、そうした表情なのは誕生が上記のような由来にあるとされ、ヴィーナスの顔の

右半分と左半分で驚くほど違う(②)

ことに関しては

愛の幸せと愛の罪深さが、ひとつの顔に同居して、複雑で虚無的な表情を作ったとでもいうように…(②)

と中野氏は言っています。

一見なんの関係もない作品のようですが、そんなーなんとも悲しいーつながりがあることを私は全く知りませんでしたし、人間が人間として扱われないことの悲劇が関係していく、あるいは連鎖していく様子がこのふたつの作品から感じられるように思います。

私たちはこの社会・世界に生きている以上、そこで起こってることに関心を持たずにはいられますが、必ず「関係」するのだと思います。

距離の違い、その濃淡は異ろうとも誰もがある種の当事者であり、不公平な地平のどこかに立っていると言えます。

その歪みは誰も幸せにしないのはもちろん、弱いものへ、弱いものへと着実に向かっていき、ヴィーナスの表情のようによく見ないと見えない、見ようとしても見えない形となっていくのではないかと思います。。

『怖い絵』は少なくとも私にこうしたことを考えさせてくれました。ただし、世界の中で権威ある立場から描かれた絵であるということについても、考えていないといけないのだと思っています。

この社会・世界は見ていないだけ、聞こえていないだけの何かによってもしかしたら構成されているのかもしれません、一見しただけではわからない「怖さ」が描かれているように。そこに目や耳を向けられるようで在りたいと改めて思います。