能登半島地震・津波が起こってから一ヶ月以上が経過しました。

この間、いち早い復旧等を願うとともに、主に東日本大震災での経験を振り返る機会が(自然と)多くなり、改めてまとめていきたいという気持ちが湧いています(theLetterで少しずつ…)。

また、このことは暴力的に行われた汚染水の海洋放出が私にとってあまりに大きい出来事であったことを痛感させられる機会でもありました。あの日以来、私の感覚は少し崩れてしまったようなところがあるのはこれまで書いてきたとおりであり、今もそれは重く私の中に位置づけられています。

先日、福島第一原発で汚染水浄化装置から水が漏れ出るという事故がありました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240208/k10014352571000.html

放射性物質を含む汚染水は5.5トンも漏れ出たとされ、

セシウム137などのガンマ線を出す放射性物質が国への報告基準の1億ベクレルを大きく超えるおよそ220億ベクレル含まれていたと推計

という耳を(目を)疑う事故が起こったのですが、大きな報道もなく、原発の問題・東電の問題として大々的に扱われることはないままに、過ぎ去られようとしています。

この態度は果たして科学的なのでしょうか。

海洋放出の際に何度も「科学的に安全」という言葉が聞かれました。

もちろん、医者が一度ミスをしたところで医療は非科学だとならないように、こうした事故をもって原発関連のすべてが非科学とはならないと思います。

しかし、「安全神話」ではじまり、今も避難を余儀なくされている人たちがいる原発・東電を考えるにあたって、こうした事故を大きく扱わず、「安全性」ばかり強調される(ように見える)ことはフェアではない、それこそ非科学的な態度であると私は考えます。

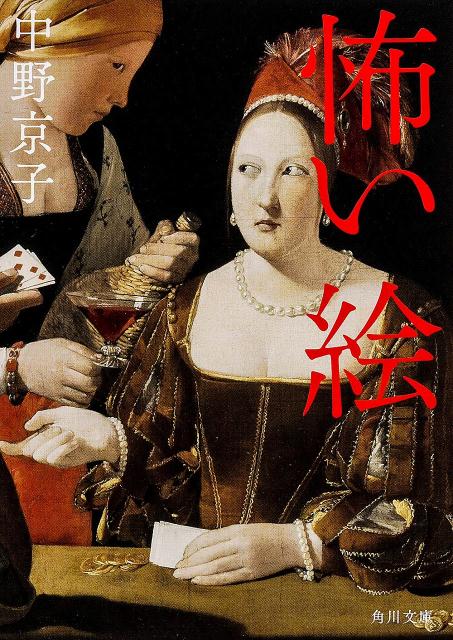

科学・安全を取り巻く様々な問題は、これまでも繰り返し起こってきたと考えられ、そんな「科学(文明)」に関する絵を描いてきたジョーゼフ・ライト・オブ・ダービー(以下、ジョーゼフ)の「怖い絵」について、ここでは書きたいと思います(以下、『怖い絵』参照」)。

ジョーゼフの代表作である『空気ポンプの実験』は、その名の通り、空気に関する実験の様子が描かれた作品となっています(動画は見ていませんが館内にQRコードがあったのでよろしければ)。

実験のテーマは

真空状態で小鳥はいつまで生きられるか

といったもので、今の時代ではあまりにも自明であることから、残酷で、考えられない実験・テーマだと言えますが、かつてはそうしたひとつひとつが発見されるプロセスを踏んでいったこともまたその通りと言えるでしょう。

真空については、かつてドイツの物理学者ゲーリケによって「真空ポンプ」が発明され、その後、時間をかけて一般大衆が空気と生命維持とのこと、真空に関するがことを知っていったとされています。

その発見から100年以上経ったイギリスでは啓蒙主義の時代に入り、

「知は力なり」がスローガンとなり、自然科学の研究が飛躍的に進み、信仰より理性が上位と主張され、宗教ではなく科学技術による人類救済が信じられ、産業革命への驀進が始まって

いました。

その当時、

自邸へ科学者を招き、驚くような実験をしてもらうーそれは近隣の人々をも巻き込んだ、一大イベントだった

ようで、この絵はまさに、そうした時代の一風景が描かれたものだと言えるでしょう。

この絵には

明かりを落とした、天井の高い仄暗い部屋で、科学者は中央に立ち、やや前のめりになって、我々鑑賞者へ視線を投げかける

様子が描かれており、真空でインコが生きられるかどうかの実験がまさにはじまろうとしている様子だとわかります。それだけでもう「怖い」ですが、実際はインコではななく、スズメやネズミなどが使われており、次第に、浮き袋などで代用されるようになっていったようで、とはいえ、

非人道的な動物実験のほうがー皮肉なものでー一般大衆の科学への興味を、ずっと強くかきたてた

ということもまた事実であったようで、、その様子が絵にされたと考えることができそうです。

絵を見ると、少女が目を覆っていたり怯えていたりすることもわかると思いますが、少女たちが泣くのも科学者にとっては計算のうちであり、構わず、むしろ盛り上がりのひとつとして考えていると言えるだろうと思います。

そんな「怖さ」がありつつ、この絵には実験に没頭する父と息子、恋に夢中の男女、憂う初老の男性がいて、初老の憂いは

科学的発展に付随する悪しき面を考えたからか、信仰の揺らぎへの慨嘆か、はたまた小鳥の命が科学者の指先ひとつで決まることへの惧れか

と中野氏は書いています。

このことについて

苦悩者はいつの時代にも途切れなく出現し、十九世紀初頭にガス灯が生まれたとき、ケルンの新聞はこう嘆じた、「人工の照明はこの世を創造しもうた神の意思にそむくものである」

とやや辛辣?に扱いながらも、この絵は

科学の市民化時代の幕開けにふさわしい、きわめて知的に計算された絵画といえよう

としており、その理由として

老若男女の各年代層が並んでいる。科学に対する態度も、肯定、否定、無関心、懐疑、とさまざまだ。

ということに言及しています。

ここで汚染水の話に戻れば、私の反応は否定とは少し違うものの懐疑的に当てはまるのでしょう。

ただしそれは中野氏が書くような視点ではなく、科学というのは立場によってその捉え方が異なるものであるにも関わらず、汚染水の問題はそのことへの言及・認識があまりにない、偏った立場からの「科学的」でしかないと私は認識していることから、です。

少しこの絵の「怖さ」からは逸れますが、中野氏はこの絵に対して

科学を否定したり無関心の者に、いわゆる「女こども」を当てはめているところに古さを感じる

と指摘していました。

私もそう言われてこの絵を見てみれば確かにそうだと思い、汚染水の問題を含めて、「科学的である」(なんなら科学的か不明な)ことを「科学的である」とする人こそが、理性的であり、優れている・正しいのである、といった力が働いているように思わずにはいられませんでした。そこが私が懐疑的になっている大きな要素であり、誰が「科学的」としたのか、という部分だと私は考えています。

『説教したがる男たち』では、レイチェル・カーソンが殺虫剤の危険性を『沈黙の春』という本で説いたことをめぐるやり取りが綴られています。

引用すると

カーソンは綿密なリサーチに基づいて膨大な脚注つきの本を書き、その議論は予言のようにのちの状況を言い当てていたと、いまでは考えられている。だが化学企業は彼女の言い分が気に入らず、女性であることは、いわば彼女のアキレス腱のようなものだった。

「多くの科学者はカーソン女史の(略)感情的で不正確な糾弾は(中略)害になるかもしれないと、彼らは懸念している」と書評子は書いた。忘れられているみたいに聞こえるが、カーソンも、科学者だったのだが。

ここからは科学を持って差別の問題が浮き彫りになっている、あるいは、差別や力の勾配が科学的なるものが何かを作り上げることもある、、そんなことが垣間見えるような気が私にはしてしまいます。

また話が変わりますが、新型コロナウイルスのパンデミックではアマビエが日本では流行りました。無論、それが疫病を防ぐとは誰も考えてはいないと思いますが、科学が人間にとって万能ではなく、人間の心性が垣間見られる一つの象徴のように私には感じられていました。

この絵の時代的背景ー啓蒙時代ーにおいて中野氏は

ただし、科学と魔術の境界は(現代でさえそうなのだから)きわめて曖昧模糊としていた

と説明を加えていることからもー当時と今とではレベルが違うと思いますがー私達は人間にとって科学的とはなんなのか、人間にとって科学的な態度とはなんなのか、をもっと考えなければならないのだろうと思います。

この絵の「怖さ」は残念ながら人間の負の・悪の心性が描かれているところにあると言えそうで、そうであるとすると、科学的である、あるいは、望ましい科学的な態度とは、限りなく人道的であることが求められ、人間の心性に歯止めをかけると同時に、心性に沿うものでもあるべきなのではないか、などと考えます。

これからも人は科学や安全という言葉を使って生きていきます。

それが暴力的に作用することについても考えられなければならないのでは、と改めて思うのでした。