能登半島地震・津波から20日以上が経ち、早くも報道では現地のことがあまり扱われなくなってきているのでは…という懸念を抱きつつーそこには政治の裏金問題などを扱わなければならない事情等もきっとあり、派閥の解消などと到底理解し難い愚策ばかりに時間を使って長引かせていることには憤りしかないですー私自身、東日本大震災の反省が全く活きていないことを突きつけられて、憤りと虚しさとを覚える日々を過ごしています。

theLetterで書くことによって私なりの反省を示しながらも、あまりに無力であること、そして、この壊れゆく社会をどうしたものか…と考えさせられては押しつぶされそうになっています。

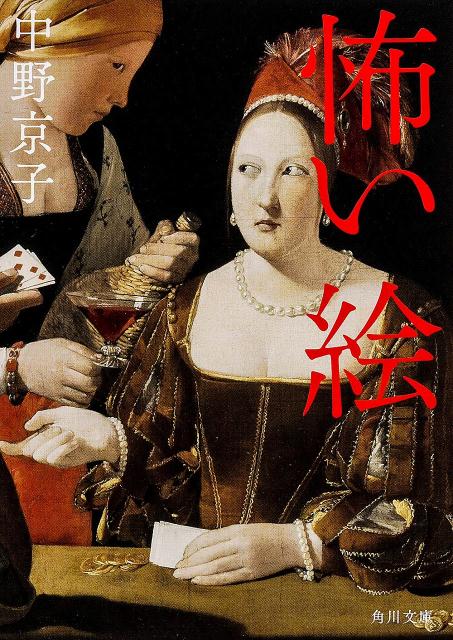

そうした中、お試し暮らし体験記の番外編で扱ってきた『怖い絵』に『メデューズ号の筏』という絵があることを思い出しました。

改めて内容を見てみると…この絵の「怖さ」が今の日本社会の姿となんら変わらないように感じ、かつ、能登半島地震・津波の「被災者」(だけでなく今を生きるマイノリティすべて)が置かれている状況とも重なって、なんとも言えない感情が渦巻いています。

ここでは、この絵を元に渦巻く思いについて書きたいと思います。

まず『メデューズ号の筏』ですが、この絵はフランスのテオドール・ジェリコーという画家によって描かれたもので、この絵の背景を先にいうと、ここには名前の通りメデューズ号の筏を巡って起こった事件と、フランス革命や政治の腐敗との闘争があるとされています。

絵からなんとなく「怖さ」のようなものは感じられる気がしますが、この絵にこうした背景があることを(疎い)私は知りませんでした。

この絵が描かれる20年ほど前、フランスではルイ十六世の処刑をもって、フランス革命が完遂する予定でした。

しかし、

ジャコバン党の恐怖政治が続き(中略)一八一五年には、あろうことか、王政が復古する

ことになってしまい

亡命していたプロヴァンス(十六世の弟)が、ルイ十八世となって王座に

つくことになってしまうということが起こりました。

ルイ十八世は王権を今度こそ盤石にしようと

各国に散らばっていた亡命貴族たちを呼び寄せ、革命前の世界を再構築しようと

したといいます。

そうした反動的な政策の中に、亡命当時に海軍大尉だったショマレー伯爵なる人物が紛れ込むことになりました。

そしてショマレー伯爵は長年のブランクがあったにも関わらず

自己の権利を主張し、海軍中佐として登録される

こととなり、それによってメデューズ号の事件(以下に詳細を書きます)が起こってしまい、この絵が描かれることとなった…という流れがあったと言います。

こうした利権に群がる人たち、権力を歪んだ形で握りたがる人たちによって大惨事が起こってしまうというのは本当に許しがたいことあり、同時に今の日本社会と全然遠いことじゃない、というよりもむしろ今(これまでも…)この国の現状と同様だと言えるように私には思えます。

裏金問題をはじめ、今のこの国の権力者たちはやりたい放題で、岸田氏の任命責任も「重く受け止める」だけで何も変わりません。それによって私達は多くの不利益を被っており、事件が日々起こっていると言っても過言ではないように私には思えます。

メデューズ号の事件の中身を知ると、こうした構図をのさばらせておくことがより恐ろしい事態を招くと想像ができます。事件の中身について以下に引用します。

一八一六年初夏、西アフリカのセネガル植民地へ兵士や移住者を送ることになったとき、ショマレーは旗艦メデューズ号の指揮官に名乗りをあげる。能力主義を主張する人々が反対したにもかかわらず、王はそれを押し切ってショマレーを任命、船は出帆した。

だが案の定、この元・亡命貴族は無能ぶりをさらし、航行二週間後には他の艦隊に引き離された上、アフリカ沿岸で船を座礁させてしまう。その後の采配はなおひどい。(略)本人はじめ身分の高い士官らだけさっさと救命ボートで逃げ出し、他はありあわせの木材で筏を作らせたきり打ち捨ててしまったのだ。こうして幅九メートル長さ二十メートルの筏に、百四十六人の男と一人の女(略)が、わずかな水とビスケットともに残された。

…もう読むだけでなんとも腹立たしく胸糞悪くなるわ、恐ろしくなるわ、という感じですが、いかがでしょうか。自分たちだけ逃げ出す、というのは今まさに裏金問題で見せつけられている光景であり、能登半島地震・津波が起こり苦しんでいる人が数多くいる中で、自民党の政治家たちは自身の保身にばかり注力しています。

罪を償い、裁かれないといけない人たちが権力の座に居座り続けられるようにしており、検察も一緒に逃げていく。「被災者」や「被災地」をはじめ、権力のない人、地位のない人、力を奪われ持っていない人たちは自己責任として切り捨てていく。この事件はまさにそれを表しつつ、日本社会の今の姿でもあると思えてなりません。

なお、筏に残されていたひとりの女性は漂流6日目に衰弱したという理由で海中へ放り込まれたとも言われています。。

実際がどうかは当然わかり得ないわけですが、残された人の中でも力の争いが生まれ、力のないものは力のあるものによって意味づけられていく…そうした社会の姿が映し出されているように思え、心底恐ろしいです。

この漂流はその後

一三日間に及び、一〇人しか助からなかった

と言います。その内情はあまりに悲惨であり、

そこここに血の跡があり、マストには日干しにした人肉片がぶらさがっているのが目撃された

嵐による溺死、飲み水をめぐっての喧嘩そして殺しあい、病死、自殺、発狂、餓死、果ては人肉食…。

といった証言も残されているとされています。

絵にはさすがにここまでの内容は描かれませんでしたが、こうした背景を知ると、この絵のもつ「怖さ」や悲惨さが理解できるように思います。

あまりにも大きな不正義が働き、それによって力のない人々が筏に残され、残された中で人々がまた力の争いをしていく…それがこの一枚の絵に描かれているということ自体に私は恐ろしさを感じます。

ただ、こうした悲惨な事件があったこと、それが絵として今日まで残されているということについてはある種の希望を感じるところがあるように思います。というのも、権力者は往々にして自身に都合の悪いものはもみ消し、歴史から抹消することがあると考えるためです。

なぜジェリコーはこのような事件を絵にしようとしたのか。どうして残すことができたのか。これまた結論を言えば、そこには政治の腐敗との闘いがあったと言います。

先程書いたように、実際

事件は政府によって揉み消されようとした

ことはやはりあり、かつ、ショマレーが軽い刑で済まされたということもあったようです(まさに今の日本の政治家たち…)。

これを受けて、当時のフランスの人々は

あの流血の革命は何だったのか、またも貴族が平民を踏みつけにした、力の強い者だけが生き延びる世の中は変わっていない、との滾る怒りを多くの人々が抱いた

と言い、そして、

ジャーナリズムが黙っていなかった

と動くべき人たちが動いたと言います。そうやって抵抗をしようとしたひとりがジェリコーであった、というのです。

…今の日本社会ではメディアも検察も全くと言っていいほど機能せず、それどころかプロパガンダに手を貸し、弱きを挫くことばかりと思うのは私だけでしょうか。

この絵のこうした話を知って、完全に腐敗しきっているこの社会に対する憤りを改めて覚えると同時に、この当時のジャーナリズムに対して羨ましいとすら思ってしまいますが、とはいえ、この絵にルイ十八世は不快感を抱き、いわゆる「お上御用達批評家」は酷評したこともあったようで、かつ、

当時の静的な古典主義絵画の認める美とはかけ離れ、英雄を讃える歴史画の伝統とも遠いこの絵を、本気で醜く汚らわしいと感じて生理的拒否感を表明した人々もおおぜい

いて

新しい芸術の到来を歓迎した人々の方が少なかった

ということもあったようです。

こう見ると、一筋縄ではないのだな…ということに背筋が伸びるとともに、ジェリコーの絶望や徒労感も大きかっただろうなと想像してしまいます。

ただ、そうした中でもこの絵をイギリスの興行師が偶然拾ったことで、不思議なことに

フランス政府を非難する作品がイギリスで受ける

という現象が起こり、この作品とジェリコーの知名度が上がったということで、今日まで大事にされてきたということがあったようでした。

この絵の事件の酷さ・悲惨さを含め、なんとも様々なめぐり合わせがあることを思わされつつ、ジェリコーの怒りが残り続けた、そういうまなざしも世間にはあったということをとても感慨深く思います。

ジェリコーはこの怒りのエネルギーをもとに八ヶ月没頭して『メデューズ号の筏』を完成させたと言い、32年という短い生涯で、

死の床で、「まだ何もしていない!」と叫んだ

とも言います。

これを知ると、まだまだできること、しなければならないこと、したいことがあると信じて、できることをしていきたいと思わされます。

この本の怖さについて著者の中野さんは

この漂流者たちは大自然の脅威に翻弄されているだけではなく、その前段はすでに身分制という政治の犠牲になって切り捨てられたのだと知れば、恐怖は倍加するだろう

と言っており、身分制などなくなったはずの今、私が感じている恐怖は警告であると言えるのではないか、と考えます。

悲劇が繰り返されないように、ジェリコーの絵を見つめ直し、考え動いていたいと感じるのでした。