皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

👇短期間で合格へ! 直前必勝講座はこちら👇

◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

しっかり理解して基礎を固めましょう!

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

【民法】

・債務者B、Cの2名が、令和6年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Aに対して1,000万円の連帯債務を負った。その後、BとAとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。

☆シンキングタイム☆

チ、

チ、

チ、

チ、

チ、

チ、

チ、

チ、

チ、

正解は、○(正しい)です。

混同は、絶対効。

混同が生じると、弁済した場合と同じ効果が生じます。

他の連帯債務者の債務もそれにより消滅することになります。

さぁ、今回は、連帯債務の「絶対効」がテーマ。

連帯債務においては、相対効が原則で、絶対効が例外でしたね![]()

復習しましょう♪

連帯債務者の一人に何かあっても、他の連帯債務者に一切効力を及ぼさない(影響しない)のが相対効。

反対に、連帯債務者の一人に何かあった場合、他の連帯債務者にも効力を及ぼす(影響する)のが絶対効。

では、どんなものが絶対効??

【主な絶対効】

①相殺

②混同

③更改

【②混同について】

たとえば、債権者が死亡し、連帯債務者の1人が相続し債権者と債務者が同一人になった場合、債権は消滅します。

自分が自分に借金を返すっていうのもおかしいですよね![]()

債権の混同といって、このケースでは、債権を消滅させます(弁済したものとみなされます)。

これは、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします。

【③更改について】

契約の内容を変えて、まったく新しい債務を発生させるのが更改。

たとえば、今まで「1,000万円を現金で支払う」という内容の債務だったのを、「1,000万円の価値がある不動産を引き渡す」といった感じです。

この場合、今までの債務(1,000万円を現金で支払う)は消滅します。

その部分に関しては、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします(当初の債権は消滅)。

上記3つは、ゴロで覚えちゃいましょう![]()

そして、この言葉だけ覚えるのではなく、内容もしっかり理解しましょうね(^^♪

昨年のご利用者1万名超 大人気模試👇

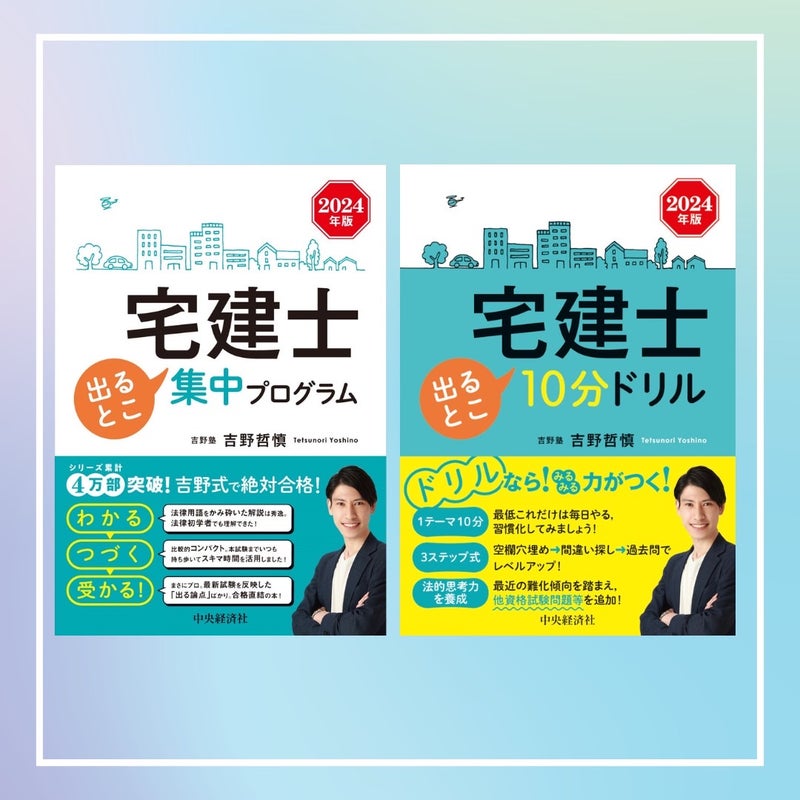

【大好評発売中】

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m