人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

行政法は、

知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。

問題は、どのように知識を集約化していくかです。

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、

かつ、合格点を取ることが「目標」となります。

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を

達成することはできません。

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しして

いるのは、まさに、このためです。

アウトプット(過去問)

↓

出題の「ツボ」の抽出

↓

インプット(総整理ノート)

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率

の悪い勉強はないのではないかと思います。

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば

本試験で得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」と

いう訳です。

もっとも、最近の行政書士試験は、

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、

「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。

ちなみに、行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、

過去問だけの知識で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由

がここにあります・・・

基本書フレームワーク講座では、

サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツ

ボ」が抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」

を、記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。

受講生の皆さんは、

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から

逆算した復習をしてほしいと思います。

2 復習のポイント

① 行政上の義務履行確保(4)

まずは、行政法p164、総整理ノートp79で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条

例事件の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、

読んでおいてください。

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題

されていますが、受験生の出来は散々足るものでした。

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判

例のロジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問

題とも言えます。

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味

深い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云われているそうです。

(1) 事案

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建

築を進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)

が置かれていた。

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命

令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申

立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)

を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画

法・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚

市の請求を「棄却」

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し

て行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴え

を「却下」

本件事案には、

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの

学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。

(2) 顛末

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失

を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3

億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億

8700万円を支払うことに。

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例

に、義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。

② 行政契約

まずは、行政法p120で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解して

みてください。

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマ

であると話していましたが、その予想通りに出題されています。

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最

新判例が出ているテーマは要注意です。

福間町公害防止協定事件は、

宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、

要注意です。

判例と判例の比較の視点ですね!

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総

整理ノートの該当箇所を確認しておいてください。

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に

関連する知識を整理しておいてください。

水道法シリーズ

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されてい

ますので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題

されていますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。

総整理ノートは、

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して

書いていますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行って

みてください。

事前→事後のフレームワーク

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後の

フレームワークに沿って、問題が出題されています。

③ 行政指導

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理

する際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。

事前→事後のフレームワーク

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p138

とp269をリンクさせておいてください。

知識と知識の「つながり」

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後

のフレームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

フレームワーク思考!

また、、行政法p136以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理して

おいてください。

行政法は、

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何

を、どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

条文エリアと判例エリア

次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等

の求めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターン

として、知識を整理しておいてください。

規制権限不行使パターン

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

続いて、行政指導パターン

令和3年度の記述式のテーマですね。

行政法も、

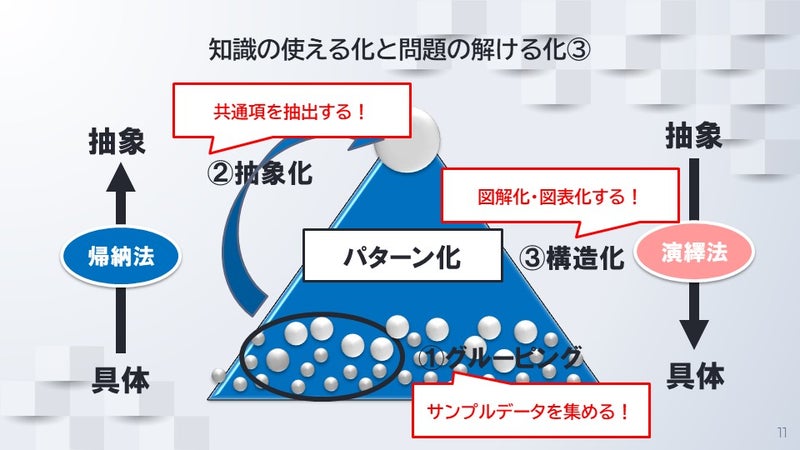

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化してお

くと、記述式でも役立ちますね。

知識の抽象化=パターン化

最後に、行政法p138、総整理ノートp53で、品川マンション事件の判例のロジックを、

原則→例外の視点から、アタマの中に入れておいてください。

原則→例外という視点は、判例のロジックを理解するときだけでなく、条文の構造を理

解するときも、重要になってきます。

この原則→例外の視点は、

誤り肢を作るときに、よく使われるので、要注意ですね。

また、行政法p140、総整理ノートp54、56で、2つの武蔵野マンション事件について、

判例のロジックをよく理解しておいてください。

行政法☆重要判例分析講義

行政法は、行政書士試験において、300 点中112 点を占める最も配点の高い科目であ

り、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

そこで、本講座では、

行政法の重要判例について、『行政判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジッ

クまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト

過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点すること

ができる得点力を養成していきます。

本講座は、2024年、新収録版です。

講師:山田斉明

時間:9時間

≪使用教材 ≫

・橋本博之『行政判例ノート』(第5版)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布)

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参)

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。