人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

直前総整理マスター講座の第4日目(最終回)が終了しました。

最初と最後に、これから得点を伸ばしていくためにやるべきことをお話して

いきましたので、是非、実践してみてください。

要するに、知識の精度と検索スピードを高めるということですが、このブログ

で、もう少し、詳しく書いておきます。

まず、本試験では、

問題文に、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれてい

ますので、問題を解くためには、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題

文の「キーワード」を発見して、その問題を解くために必要な条文と判例の

知識を「アタマ」の中から「検索」(思い出して)していきます。

次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」

(あてはめ)して、効果が発生するか否かの結論を出していきます。

図解すると、以下のようになります。

これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記憶」(覚える)→②

「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)という順番になります。

したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記憶」

(覚える)→②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこか

で躓いていること(ボトルネックが存在すること)が、その要因として考え

られます。

≪問題の解ける化プロセス≫

ステップⅠ:記憶

ステップⅡ:検索

ステップⅢ:適用

ステップⅠ:記憶(覚える)

合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が

解けない大きな要因は、条文と判例知識の「記憶」にあると思います。

つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、

条文と判例の知識が「ある」けれども、その精度が低いため、問題が解けな

いということです。

まずは、条文と判例の知識が「ない」場合

皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少な

いため、そもそも過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試

験です。

本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条

文と判例の知識が問われます。

例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くこと

ができる問題は、160点中約4割程度です。

行政書士試験では、過去問と全く同じ選択肢の問題は、ほとんど出題されな

いため、過去問が解ける=本試験の問題が解けるということには、必ずしも

なりません。

過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ

方を変えられると、突然解けなくなるという現象です。

したがって、問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し

解いて、正答率を100%に出来なかったことが理由ではないことは、冷静に

考えれば、誰にでも簡単にわかることです。

この点に気がつかないと、

毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じこと

の繰り返しになってしまう危険性がありますので、要注意です。

条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文

と判例の知識が「ない」ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」

では、合格点を取ることができない行政書士試験では、なおさらです。

要するに、インプットした以上のことは、アウトプット

できないということなので、知識不足にならないように

したいところです。

次に、条文と判例の知識が「ある」場合

条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が

解けないのではないかと思います。

知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆5ステップ学習法でいう

と、「理解」が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味し

ます。

「理解」が不十分である場合

その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるか

で判断することができますから、もし、その内容を話せない、書けないとい

うことは、やはり、「理解」が不十分であることを意味します。

例えば、令和2年度の民法の記述式(問題46)も、背信的悪意者からの転

得者という超Aランク判例の「理解」を問う問題でした。

この判例も、択一式にも出題されていましたが、AC間の契約が無効となら

ないため、Cが無権利者とはならないという、判例のロジックをきちんと書

けていた方は、わずか、10%でした。

最近の本試験問題は、

判例のロジックをきちんと理解しているかどうかを問う問題が、択一式・記

述式問わず出題されていますので、判例の結論だけでなく、判例のロジック

や理由付けをきちんと「理解」する学習をしてほしいと思います。

「記憶」が不十分である場合

一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やは

り、直前期に「記憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。

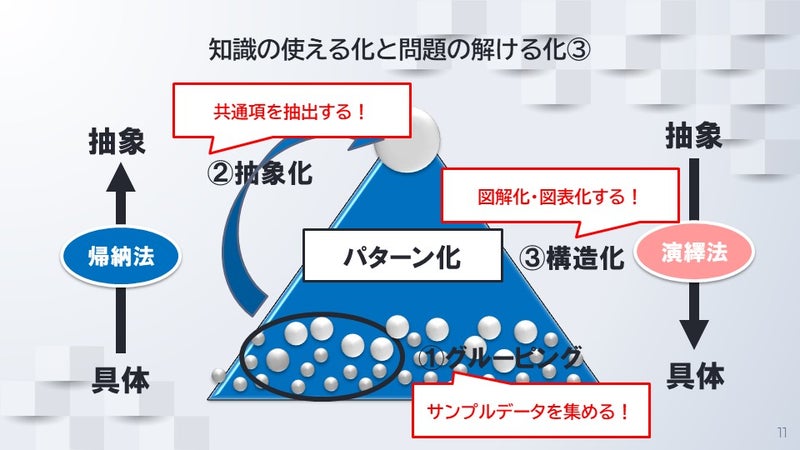

条文と判例の知識は、 最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っ

ぱの知識ではなく、過去問「分析」によって、①グルーピング→②抽象化→

③構造化された、いわゆる汎用性のある「使える知識」であることが望まれ

ます。

したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記憶」してい

く段階では、テキストや過去問の単なる知識を、どれだけ「使える化」で

きるかを意識していく必要があります。

知識の「使える化」 =パターン化

「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、

結果として精度の高い正確な知識になっていきます。

昨年の本試験でも、

図表・図解問題が数多く出題されていましたので、知識の「使える化」は、

合格点を取るうえでも重要になってくると思います。

ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本を

ただ何回も繰り返し解いても、なかなか合格点が取れない理由は、このあ

たりにあるのではないでしょうか。

直前総整理マスター講座の中でやってきたことも、この知識の「使える化」、

つまり、出題のツボ=記憶対象の「集約」です。

ステップⅡ:検索(思い出す)

実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っ

ているにもかかわらず、問題が解けない場合も、かなりあるはずです。

例えば、あとで解答を見て、

「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合

などです。

毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセ

リングの際に、受験生の皆さんに、本試験の問題冊子を持参してもらっ

ています。

受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問

題を解いていったのかがよくかります。

特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、

きちんとアンダーラインやマーキングが出来ているかを見るだけで、そ

の方の成績がだいたい分かってしまいます。

実は、問題文の「キーワード」というのは、

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検

索」する(思い出す)際のトリガー(きっかけ)になるものです。

その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解く

うえでも、かなり重要な要因になってくると思います。

したがって、初見の問題が解けるようになるためには、問題文中のこの「キ

ーワード」を見たら、この条文と判例の知識を「検索」していくという、自

分なりの「検索」パーンを作っていくことだと思います。

いわゆる、キーワード反射ですね。

問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この

条文と判例知識の「検索」が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。

さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」と

いうものがどういうものなのかが見えてきたのではないかと思います。

インプット=入力

アウトプット=出力

つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=

「検索」(思い出す)することを意味します。

受験業界では、

通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を

「解く」こと自体重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識

をスムーズに思い出すこと、すなわち、「検索」することができるかが重

要なのです。

したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプット

の練習はいくらでも出来るはずです。

テーマ

↓

キーワード

↓

あの条文ね!

あの判例ね!

以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、

その最後にご紹介した本の中に、「検索訓練」という項目がありました。

「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り

上げられ、時には他の学習法を50%ほども上回る効果を上げている。」

「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグルー

プは1回しか読まないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に

2つのグループを追跡調査したところ、思い出す練習をしたグループの

ほうがはるかによく文章を覚えていた。」

「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者の

ほうが、はるかに習得度が高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著

「Learn Better」p160)

記憶のプロセスにおいては、

記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単

に「覚える」だけでなく、「思い出す」練習をしていくことが、知識を

長期記憶化させていくためにも効果的なようです。

つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、

記銘(覚えた)した知識を、思い出す(検索する)こと、再現するこ

とであると云えます。

キーワード「検索」トレーニング

ステップ3:適用(あてはめ)

抽象→抽象の知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記憶」

と②「検索」がきちんと出来れば理論上は、解答を導けるはずです。

ところが、具体→抽象の現場思考型の問題の場合、 最後のステップであ

る、条文と判例の知識を、事例に「適用」(あてはめる)することが上

手に出来ないため、解答を導くことができないケースが多々出てきます。

民法が苦手な方の多くは、

やはり、最後の③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いの

ではないかと思います。

この「適用」(あてはめ)は、

小前提に大前提をあてはめて結論を導き出す、法的三段論法そのもので

すから、この法的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しくはない

のですが・・・

法的思考力のベース

=法的三段論法(演繹法)です。

初見の問題をが解けるようになる法的思考のベースになるのが、この法

的三段論法=演繹法ですから、法的思考力を身に付けるためにも、その

アタマの使い方をマスターしておきたいところです。

いわゆる、具体と抽象の往復運動ですね!

結局、

直前期にやるべきことは、

本試験で、問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解く

ための根拠は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図

解ね!というように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例

の知識を、きちんと検索できる(思い出せる)状態にしておくことではな

いかと思います。

キーワード「検索」トレーニングですね!

つまり、本試験で初見の問題を解くときと同じアタマの使い方を直前期に

徹底的に訓練しておくのが、最も効果的ではないかと思います。

9月30日~は、全国公開完全模試が実施されます。

この模試の中でも、

問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解くための根拠

は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図解ね!とい

うように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例の知識を、

きちんと検索できる(思い出せる)かどうかの確認をやってほしいと思い

ます。

直前期に重要なことは、過去問ではなく、初見の問題で合格点を取ること

ができる勉強をしていくことです。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。