人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

基本書フレームワーク講座民法が開講致しました。

今年も、3時間の講義につき1回ずつ、復習ブログをアップしていきますので、受講生の皆さんは、

講義の復習の参考にしてみてください。

本講座は、

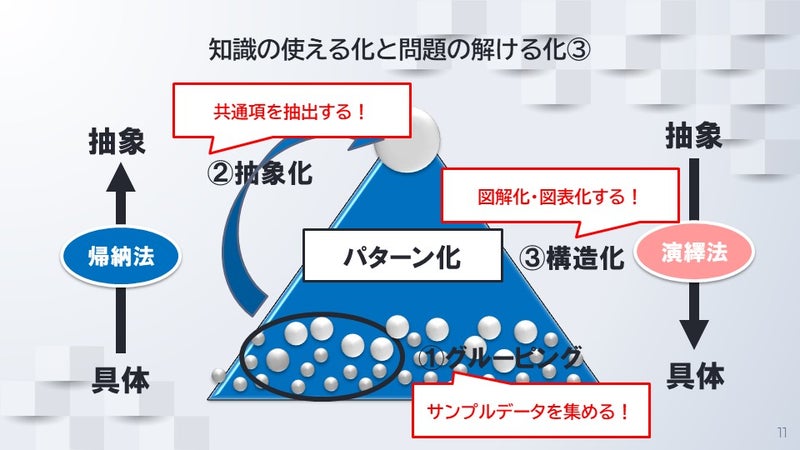

再受験生の皆さんが、本試験の出題予想の視点から、「知識の「使える化」と問題の「解ける化」を

図ることを講義の主眼としています。

リーダーズ式☆5ステップ学習法

時間のない社会人のための短時間合格法!

知識の使える化と問題の解ける化

受講生の皆さんは、 講義の復習をするときも、出題サイクル表を参考に、本試験で出題が予想さ

れる大問の「テーマ」ごとに、リーダーズ式☆総整理ノートに、知識を集約化していってほしいと思

います。

大問の「テーマ」という視点

知識の集約化のときに大切なのは、各大問の「テーマ」ごとに、①何を、②どのように記憶しておけ

ば得点できるのかという、出題の「ツボ」を掴むことです。

①何を、②どのように

この点については、講義の中で、リーダーズ式☆パーフェクト過去問集を使って、各テーマごとにお

話していきますので、その部分を上手に、記憶用ツールである総整理ノートに、集約化していってほ

しいと思います。

リーダーズ式☆総整理ノートには、

余白を多く取っておりますので、直前1カ月に何度も見直すためのオリジナル総整理ノートを作りあ

げてほしいと思います。

資格試験に短期間で合格できる方とそうでない方の大きな違いは、おそらく、この知識の集約化に

あるのではないかと思います。

その意味で、ただ講義を聴くのではなく、その後の復習が大切になってくるのではないかと思います。

予習のやり方、講義の受け方、復習のやり方など、最初のうちは、今までの皆さんの勉強のやり方

に応じて、試行錯誤の連続かと思います。

しかし、何をやるにしても、まずは、自分なりの「型」(フレームワーク)を確立していくことが大切です

ので、講義の中でお話していく方法論なども参考に、皆さん一人一人の民法の学習法を、なるべく

早いうちに確立してみてください。

要するに、復習は、

過去問を〇×で解ける状態にしておくことではなく、初見の本試験の問題が解けるように、知識の使

える化と問題の解ける化を図っておくことです。

2 復習のポイント

① はじめに

まずは、パワーポイント(リーダーズ式☆5ステップ学習法)で、民法の択一式及び記述式で、何が

問われているのかを、もう一度、確認しておいてください。

リーダーズ式☆5ステップ学習法については、こちらも、ご視聴ください。

本試験では、

過去問そのものが問われているのではなく、条文と判例の知識が問われていることがわかれば、

過去問をただ〇×で何回も繰り返し解いても、本試験の得点には結びつかないことがよくわかる

はずです。

次に、パワーポイント(民法のフレームワーク①)で、公法と私法の位置づけ、及び、それぞれのコ

ンセプトについて、もう一度、確認しておいてください。

この民法の基本コンセプトがわかっていると、この後、民法において、何が重要になってくるのかも

よくわかるのではないかと思います。

最後に、パワーポイント(民法のフレームワーク②~⑤)と六法の目次で、民法典の構造を、よく理

解して、アタマの中に地図として入れておいてください。

森から木、木から枝、枝から葉へ

民法を勉強していると、膨大な量を前に、今何をやっているのかを見失ってしまう場合もありますの

で、まずは、大きな「森」をきちんと掴んでほしいと思います。

「物権」(モノ)の世界 と「債権」(カネ)の世界

合格者の多くの方が云っているように、フレームワーク思考とは、仕事・ビジネスでも、資格試験の

勉強でも役立つ「思考法」ではないかと思います。

講義中に、

売買契約で様々なトラブルが生じたときに、どの条文を参照すればいいのか、皆さんと一緒に条文

を引いていきましたが、おそらく、きちんと引けた方は少なかったのではないかと思います。

民法典は、パンデクテン方式を採用しているため、条文の構造がわからないと、なかなか条文を引

いて問題解決ができないのかもしれません。

せっかく民法を学ぶ訳ですから、単に、試験に合格するだけでなく、実務や仕事でも、きちんと使え

る民法を身に付けてほしいと思います。

そのためにも、六法を使って、きちんと条文操作ができるかが重要になってきます。

受講生の皆さんは、 六法の目次をコピーして、常に、民法の体系(フレームワーク)を意識した勉強

をしてみてください。

➁ 権利能力

まずは、平野先生のコアテキストのはしがきで、このテキストのコンセプトを確認しておいてください。

民法(全)のはしがきp1には、

「法律学の勉強は、「条文に始まり条文に終わる」ものである。しかし、民法の条文だけでは不十分

で解釈が分かれる点は、判例による補完が必要である。その意味で、「1に条文、2に判例である」。

そのため、本書は、条文(その制度趣旨も含む)と判例の説明にとどめ、学説は判例がない場合や

判例の理解に必要な場合のみ記述をした」と書かれています。

行政書士試験も、

択一式は、条文問題と判例問題が、約半分ずつ出題されますので、条文と判例の知識が、1冊に

凝縮されて記載されている本テキストは、まさに効率的に民法の知識を修得するためにも、最適の

一冊ではないかと思います。

平野先生のコアテキストを読むと、

本試験問題を作問している大学教授の出題のツボがよくわかりますし、改正民法部分は、出題予

想ツールとしても使えると思います。

次に、コアテキストp2、総整理ノートp1、パワーポイント(第1部権利主体①)で、権利能力の始期

について、原則・例外の視点から、知識を整理しておいてください。

また、コアテキストp4以下、総整理ノートp3~5、パワーポイント(第1部権利主体③④)で、失踪宣

告について、問題1、5の知識を使える化して、総整理ノートに集約しておいてください。

アウトプット→インプット同時並行型勉強法!

基本書フレームワーク講座では、

出題が予想される問題を検討しながら、出題パターンと解法パターンを伝授していきますので、受

講生の皆さんは、パーフェクト過去問集と総整理ノートをリンクさせながら、知識の集約化を行って

みてください。

知識の集約化を行う際は、

最終的には、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのかという視点が重要に

なってきます。

記憶の方法は色々ありますが、視覚で記憶するタイプの方は、1枚のパワーポイント(第1部権利

主体③)に、記憶すべき出題のツボを集約化していくのがいいのではないかと思います。

最後に、コアテキストp8以下、総整理ノートp8、パワーポイント(第1部権利主体⑤)で、パーフェ

クト過去問集問題2、3で、権利能力なき社団について、組合との比較から知識を整理しておい

てください。

最近の行政書士試験の問題は、

権利能力なき社団と組合の比較の問題のように、いわゆる図表問題が数多く出題されていますの

で、要注意です。

出題サイクル的にそろそろ危ないですね!

出題サイクル的にそろそろ危ない図表問題の図表については、随時、お話していきますので、是非、

記憶のマークを付けておいてください。

③ 意思表示(1)

まずは、コアテキストp16以下、パーフェクト過去問集問題13を、クロスリファーさせながら、コアテ

キストのどの部分が問われているかを確認してみてください。

次に、パワーポイント(第2部契約②③)、総整理ノートp57の図表で、無効と取消しについて、比較

の視点から知識を集約しておいてください。

この総整理ノートp57の図表は、この後の学習において、基本となる図表となりますので、次回から

は、パッと出てくるようにしてみてください。

最後に、コアテキストp22、総整理ノートp27で、心裡留保の要件・効果について、知識を確認して

おいてください。

要件→効果

原則→例外

というフレームワークは重要ですね。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。