人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

今回から、2021年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー

ニングのためのツールです。

検索(思い出し)トレーニング!

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・

橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

問題は、

本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。

Aランク問題で落とさない!

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます

ので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思います。

出題のツボ=記憶対象の明確化

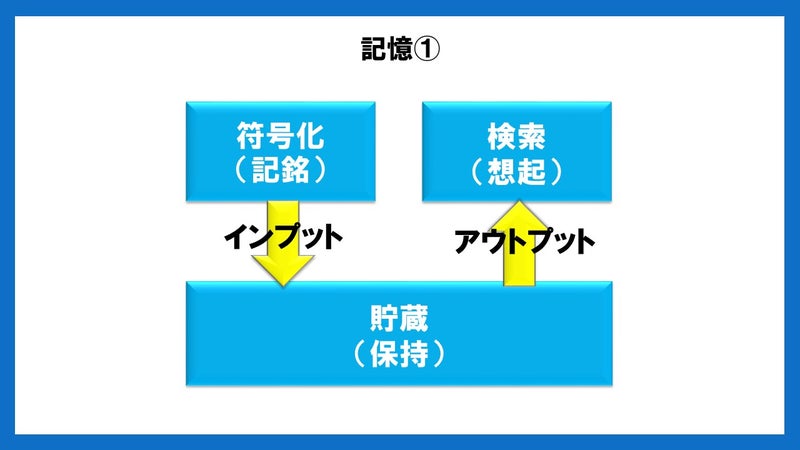

つぶやき確認テストは、

①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を

当てています。

記銘(覚える)→インプット

検索(思い出す)→アウトプット

本試験では、

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題のテーマ

→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、瞬時に、かつ、正確

に思い出せるかが勝負となります。

①テーマ

↓

②キーワード

↓

③前提知識(条文・判例)

皆さんも実感されているように、

行政法は、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、この検索トレーニ

ングを活用して、記憶の精度を高めていってください!

二択症候群からの脱却!

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認くだ

さい。

キーワード反射

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より

合格に近づくことができるはずです。

なお、2020年の行政法の記述式は、無効確認訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テスト

では、以下のような問題を出しています。

≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(372) 無効等確認の訴えとは(定義)(p320)

(373) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p320)

(374) 無効等確認訴訟の補充性とは(p320)

(375) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p321)

(376) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p321)

2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト

では、以下のような問題を出しています。

≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)

(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)

2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス

トでは、以下のような問題を出しています。

≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)

(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)

(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)

2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、

つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。

≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(157) 司法的執行とは(定義)(p167)

(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ

ぞれどのように解しているか(p167)

2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下

のような問題を出しています。

≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ

るか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)

2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、

以下のような問題を出しています。

≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、

どのような争い方があるか(p273)

(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)

(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)

このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効

です。

なお、行政法は、

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例については、

判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいところです。

行政法☆基本重要判例77のリスト

↓こちらから

現在配信中の重要判例分析講義では、 憲法と行政法の重要判例について、各9時間で、判例

のロジックや理由付けまで含めて、お話していますので、こちらも、是非、参考にしてみてください。

≪行政法☆重要判例分析講義≫

講師:山田斉明

時間:9時間

本講座では、

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』と、『判例☆肢別ドリル行政法』を活用し、

判例の理由付けやロジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法

判例の『理解』を目指していきます。

それでは、2021年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!

≪2021年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

【第9章】

(116) 行政契約とは(定義・種類)(p120)

(117) 行政契約を締結する場合、法律の根拠は(p120)

(118) 会計法、地方自治法上、国が契約を締結する場合の手順は、どのように定められているか

(原則・例外)(p121)

(119) 地方自治法は、どのような場合に、随意契約を認めているか(p122)

(120) 判例は、随意契約が許されるか否かは、どのように決定されるべきとしているか(p122)

(121) 判例は、地方公共団体が随意契約の制限に違反して締結した契約について、どのように解

しているか(p122)

(122) 水道の供給は、どのような方式によるか(p122)

(123) 判例(武蔵野マンション事件・志免町給水事件)は、水道法15条1項の「正当な理由」にあたる

かについて、それぞれ、どのように解しているか(水道法シリーズ)(p123)

(124) 公害防止協定とは、また、判例は、公害防止協定の契約としての法的拘束性について、どの

ように解しているか(p124~)

(125) 行政契約上の義務の履行については、どのような訴訟によって争うことになるか(p126)

(126) 行政主体間で行われる事務の委託の例として、どのようなものがあるか、また、法律の根拠は

(p126)

~ワンポイントコメント~

行政契約は、

令和2年が、(118)~(121)の準備行政における契約が、令和元年、平成28年が、(122)~(123)の

給水契約Iが出題されているように、最近では、Aランクの頻出テーマとなっています。

次は、

(124)の公害防止協定が危ないので、宝塚市パチンコ条例事件と関連付けながら、判例のロジック

を、もう一度、確認しておこう!

いよいよ、9月20日・23日に、毎年定番の直前記述式対策講座が開講致します。

9月20日(祝) 行政法 全20問 6時間

9月23日(祝) 民法 全30問 6時間

講義では、

新作オリジナル問題(全25問)+リバイバル問題等(全25問)の全50問の検討と、その関連知識の

補充、及び、出題傾向の分析と記述式のアプローチ法についてお話していきます。

令和元年版では、

民法の記述式で、出題テーマ(共有の管理行為)が的中しましたので、今年も、的中を狙いにいきま

す。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。