人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

2020年版は、改正民法対応版です。

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー

ルです。

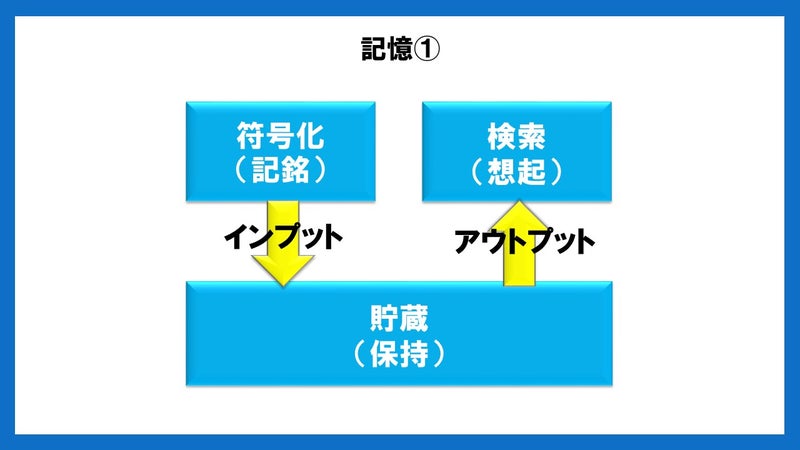

つぶやき確認テストは、 ①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」に焦点を当てています。

皆さんもご存知の通り、

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思

い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。

インプット(記銘)=覚える

アウトプット(検索)=思い出す

問題は、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。

Aランクの条文・判例知識

解答については、各問題の最後にある、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。

典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入れてあります。

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

昨年の記述式の共有の問題も、

典型的な図表問題からの出題で、このつぶやき確認テスト及びリーダーズ式☆総整理ノート民法に

も図表が掲載されていましたので、きちんと図表を記憶されていた方には、ボーナス問題だったよう

です。

なお、この共有の問題は、辰已法律研究所の全国公開完全模試でも

出題されていました。

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書

けるように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。

2020年版リーダーズ式☆総整理ノートは、

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ 必勝パターンマスター講座

④ 民・行☆アウトプット強化パック

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノートで、周辺知識も含めて、

確認してみてください。

受講生の皆さんは、

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶から逆算した

効果的な学習を行ってみてください!

≪改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法≫

4-02 契約の効力(改正)

(390) 原始的不能とは、また、債権者は、どのような主張をすることができるか(p268)

(391) 同時履行の抗弁権とは、また、同時履行の抗弁権が認められるための要件及び効果とは

(p269)

(392) 同時履行の抗弁権が認められる場合とは、また、同時履行の抗弁権が認められない場合

とは(p269図表)

(393) 同時履行の抗弁権が裁判上で行使された場合、どのような判決となるか(p270)

(394) 留置権と同時履行の抗弁権の相違点とは(p270図表)

(395) 危険負担とは(p271) (396) 特定物の売買において、契約締結後引渡し前に、当事者双方

の責めに帰することができない事由によって、目的物が滅失した場合、どのような処理にな

るか(p271)

(397) 特定物の売買において、契約締結後引渡し前に、債権者の責めに帰すべき事由によって、

目的物が滅失した場合、どのような処理になるか(p272)

(398) 契約の解除とは、また、債務者の帰責事由は必要か(p274)

(399) 催告による解除が認められるための要件とは(p274)

(400) 判例は、相当な期間を定めないで催告をした場合や不相当に短い期間を定めた催告の効

力について、どのように解しているか(p274)

(401) 無催告解除(全部解除)が認められるための要件とは(p275)

(402) 債権者が、催告による解除及び無催告解除をすることができなくなるのは、どのような場合

か(p276)

(403) 解除不可分の原則とは(p276)

(404) 解除の当事者間の効果とは(p276)

(405) 判例は、売買契約が解除された場合、買主が解除までの間に目的物を使用した使用利益

について、どのように解しているか(p277)

(406) 解除前の第三者の保護要件とは、また、解除後の第三者の保護要件とは(p277)

(407) 解除権は、どのような場合に消滅するか(p277)

リーダーズ総合研究所では、

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座をご用意して

おりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。

夏期・直前対策講座の詳細

↓

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。