京都の着付け教室 きものシャン

レッスン会場:烏丸御池教室 (京都市営地下鉄烏丸御池駅すぐ)

当教室についてはこちら

京都市内・公共交通機関の範囲でしたら 出張レッスンもお受けしております^^

お知らせ

レッスン募集状況については必ずこちらもご覧ください。

⚫︎レッスンご予約受付中

※ただいま新規のご依頼は、平日のみ受け付けております。

10:45-12:15 または 13:45-15:15

1レッスン 90分

(ご希望の日時をご相談ください。)

土曜日曜祝日のレッスンは現在満席が続いており、新規の募集は再来年度から行います。

予約先着順で埋まってゆきますので、はやめのご予約をお願いいたします。

正しい着付けの仕方を教える理由

帯締めひとつも

条件が揃っていれば、こうやってねじれて結んでいても、帯が緩んだりすることなく着られます。

条件とは、

①帯締めがよく締まるものであること。

※今回は道明の ゆるぎ(冠組)を使っています。

②帯自体が締まりやすく、比較的軽いもの。

です。

この場合、大惨事にならず、まあ普通に過ごせます。。

でもフィット感が全然違うのです。

ねじれて結んだ方は、ずっと「帯締めから、左右不均等な圧」を感じます。

その違和感はずっと続きます。

気がつかないうちに体疲れますよね。

正しく一文字に均等に結ぶと、《帯締めからの圧が、帯そのものの締め心地の圧と一体化する》ので、同じように締められていても違和感がありません。

特に1日過ごした後、疲れ方が違います。

「わたし別に疲れません」と言ってる人も、例えば寸法に関するレッスンを受けていただいた際に、プラス正しい着付けを教えてあげると、

「ええ!?今までの着付けなんだったんだろう!疲れないどころか気持ちいい」

と、驚かれます。

「原先生すごい!」と言ってくださるのは大変光栄なのですが、私から言わせると逆に世間がいい加減なだけです。

これは何も私のオリジナルの技とかそんなんじゃなくて、ごめんなさい、これが着物の当たり前なのよ笑 と。

着付けの先生のなかには、自分の手柄と勘違いしてしまう人もおられるようですが、すごいのは着物であって着付け指導者そのものではありません。

素直に合理的に学んだ先の自分

着付けという言葉があるように、着物は着る人が自分の体に沿わせて、紐を使ってフィットさせるというのが、一般的な洋服との違いです。

着付けが早い人、慣れている人というのは、そのコツが分かっているわけですが、そのコツを自分のものにするためには、まず素直に、そして合理的に着物の構造と自分の体の関係を学ばないといけません。

何年も修行なんかいりませんよ。

うちなら初級コースなり、単発レッスンなりで何回かやってもらって、それに忠実に自分で着て、動いて、お出かけして、を繰り返せば自然と身につきます。

そして、そこに初めて《自分の軸》が生まれます。

自分の軸というのは、主義主張というような大層なものではなくて、どちらかと言うと「匙加減」のようなものです。

お料理と似ています。

基本的なことをしっかり学べば、あとは野菜の切り方ひとつ、煮る時間ひとつ、やはり経験からコツを掴んで、手元にある素材や調味料を見ながら、自分で決めていくことが出来ます。

毎日やってるから慣れるというよりは、基本的なことが理解できているから、毎日多少条件や自分の匙加減によって差があっても、美味しく食べられるということです。

着付けならば、紐の強さ、紐の数、などがこれに当たります。

お直しオバサンは社会との関わり方

自分の軸をもつことが出来たら、それですべて終わりではないのが着付けでもあります。

人にはうっかり、どうしても、という時があります。

また予想しないトラブルで困ることがあります。

着物の場合、直したいけどどうしても自分で手が届かないところがありますし、また一度着て外に出てしまうと、あとから下に着ているものだけ部分的に脱ぐなどが出来ません。

自分の着るものに、時には人の手助けが必要というのも、着物だから実感できる部分なのかもしれません。

お直しオバサン、着物を着れる人が減った今は、もうなかなか居られませんね。

道ゆく人の着物に勝手に触るのは絶対にNGですが、

お互い了解の上で、時には助けてもらう、その内容に心から「ありがとう」と思えるかどうか、自分の軸がない人は、着物を通じた社会との関わり方においても貧弱になってしまいます。

自分の軸を持ち、うまく自分の匙加減を理解しながら着物を楽しんでいる人は、また分からないことが出てきた時に、新たな学びの場に進んでいけます。

怪しい情報・間違った発信にも振り回されません。

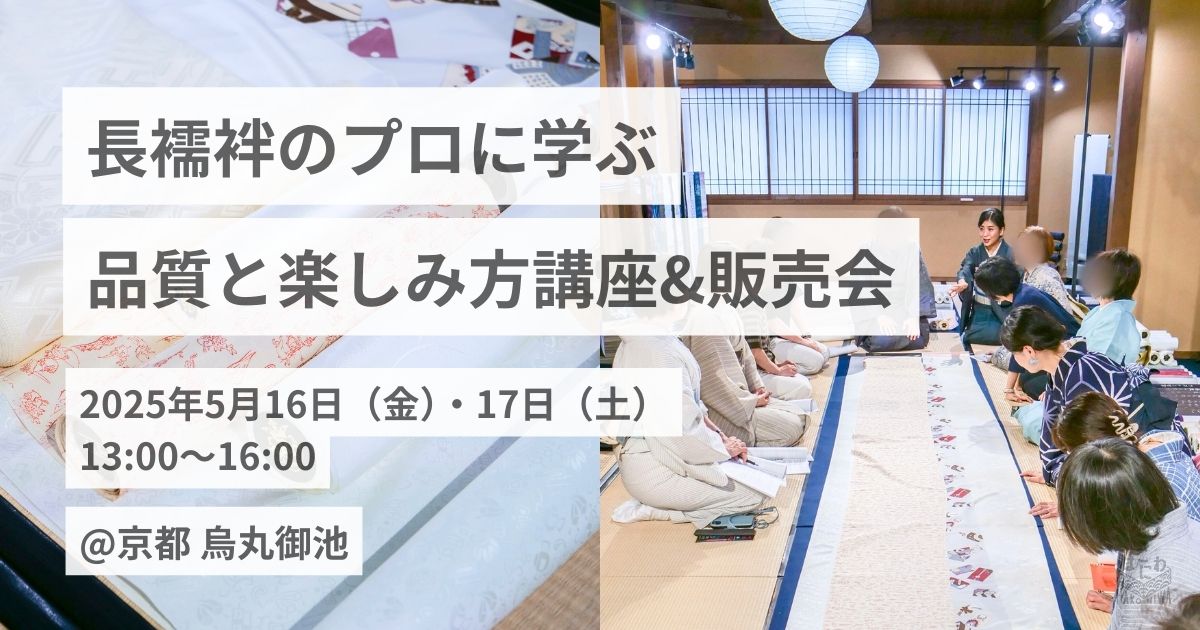

今後の講座&イベント予定