令和元年11月16日

吉野山(よしのやま)

キャンセルしたツアーが(吉野山①) 13日、15日の出発限定だったのは、山岳修験道の開祖として崇められる役行者ゆかりの36ヶ寺の霊徳あらたかな尊像が 令和元年11月13日~17日に、金峯山寺に一堂に会し参拝できることもありました。

ここには 他の寺院のご住職(?)でも「見たことがない」とか「なかなか見られない」と言われていた大峯山山上ヶ岳山頂にある大峯山寺の仏像も特別拝観が出来る…という珍しい機会だそうです。

廊下には参拝順路の地図が貼ってあり、それぞれのお寺の縁起などが書かれた物も壁に貼られていました。

今回 拝観するに当たって 下調べしたら、全部のお寺の御朱印が書かれた納経帳や掛け軸が予約で販売されている…とありました。

私は『拝観出来れば 特に掛け軸や特別納経帳は要らない!』って思っていました。

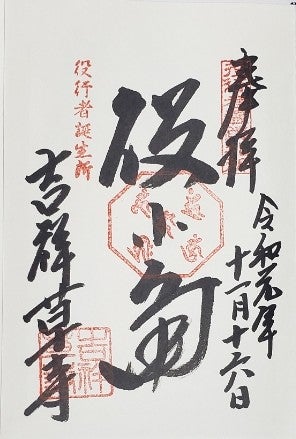

ところが…行ってみるとすべてのお寺で御朱印まで書いてくださる

それで 吉野山②のブログ書いた『御朱印帳を買わなかった事を後悔しつつ』、書きかけの御朱印帳を2冊持って行っていたので、最後の方はバラバラになってしまいましたが、すべての御朱印を頂きました

(写真はお借りしました )

)

日本の正史『続日本紀』によると役行者は634年元旦の生まれ。

その名を役小角(えんのおずぬ)という。

全国各地の山々で修行され霊山を開き、修験道の基礎を築かれましたが、最期にはいろいろな説があるようです。

後に1100年忌の際、光格天皇から日本の歴史上唯一の尊号『神変大菩薩』を賜ったそうです。

ここからは 36ヶ寺の役行者仏像と御朱印をまとめてみました

実際に行ったわけではないので、簡単に調べてみましたが…私の思い出日記なので、長いですが 興味のある方はご覧ください

犬鳴山七宝瀧寺(しっぽうりゅうじ)

大阪府泉佐野市

犬鳴山は661年修験道の開祖である役小角が28歳の時に開基された。

大和の大峯山寺より6年早く開山されたので、元山上と呼ばれている。

御本尊の俱利伽羅大龍不動明王は役行者の自作で絶対秘仏。古来より俱利伽羅大龍不動明王を本尊とする寺院は日本国内では類例がないそうです。

法樂寺(ほうらくじ)

大阪市東住吉区

平家 平清盛の嫡子、平重盛公の草創と伝えられ

1178年草創(2028年に創建850年を迎える)。

泉州松尾寺(まつおでら、まつのおでら、まつおじ)

大阪府泉市

白鳳時代に役行者が如意輪観音の像を刻んで安置したことが寺の起こり。

須麿寺(すまでら)

神戸市須麿区

886年に聞鏡上人が勅命を受けて、聖観世音菩薩像を本尊として奉祀したのが始まり。

正式名称は上野山(じょうやさん)福祥寺。

平敦盛にまつわる宝物や遺跡を多く伝え『源平ゆかりの古刹』として知られている。

清荒神 清澄寺(きよしこうじん せいちょうじ)

兵庫県宝塚市

896年宇多天皇の勅願寺として創建された。

岩壁をくりぬいて、そこに役行者(神変大菩薩)が祀られる 行者洞がある。

根來寺(ねごろじ)

和歌山県岩出市

開山は覚鑁上人(高野山で修行)

行者堂は根來寺の古い信仰を伝え、役行者像を本尊とする。

聖護院(しょうごいん)

京都府京都市左京区

1090年創建。

『神変大菩薩』の号は、役門正統である本山派修験の総本山・聖護院に対して、光格天皇が1799年に下賜された諡号(しごう)勅書(役行者に称号を贈る書状)に由来する。

大峯山喜蔵院(きぞういん)

奈良県吉野郡吉野町吉野山

聖護院門跡の別格本山として、本山修験随一の大先達とされている。

大峯山寺を護持する護持院のひとつでもある。

お像は撮影🈲

茅原山吉祥草寺(ちはらざんきっしょうそうじ)

奈良県御所市茅原

役行者御誕生所。

根本山神峯山寺(かぶさんじ)

大阪府高槻市

開山は役小角(役行者)。697年葛城山で修行中に北方から発せられた黄金の光を見た役小角は、神峯山に入山。霊木で4体の毘沙門天を刻むと、それら3体は北山・鞍馬山・信貴山へ飛び去り、1体が神峯山に留まったという伝説が残されている。

北山霊雲院本山寺(ほんざんじ)

大阪府高槻市

役行者が葛城山で刻んだ毘沙門天を祀る。

770年頃、光仁天皇の第一皇子が行者の徳を慕い、堂宇を建立。

靈山寺(りょうせんじ)

奈良県奈良市中町

以前大和十三仏霊場巡りでお邪魔しました。

その時は役行者との関わりは知らず。

役行者行跡札所になっているようです。

伊吹山寺(いぶきさんじ)

滋賀県米原市

1377mの霊山であり、役行者が弥高寺と太平寺を建立したと伝えられている。

創建は851年から854年。

鷲尾山興法寺(こうほうじ)

大阪府東大阪市

生駒山上に近い標高400mの山腹にある。

生駒越えの一つ辻子越えという急な坂道を登りつめた所にあるそうです。

役行者開基で弘法大師空海が諸堂を整備したといわれている。

龍池山弘川寺(りゅうちざんひろかわでら)

大阪府南河南町

665年役小角によって創建されたと伝えられている。

1189年平安末期に西行法師が入寂したお寺でもあるそうです。

恵日山千手寺(えにちざんせんじゅうじ)

大阪府東大阪市

今から1300年程昔のこと、笠置山千手窟で修行していた役行者は、不思議な神光に導かれて生駒山を越えこの地に到った。

行者の前に千手観音が諸々の神祇を並び従えて姿を現したそうです。そこでこの地を拓いてお寺を建てたと伝えられているそうです。