現在定期的に発行されている高速バス専門の時刻表としては、交通新聞社の「高速バス時刻表」が唯一である。

昭和60年代から爆発的に高速バス路線網が増え始め、その潮流に乗るかのように、僕もバスに乗って全国を旅して回るようになったが、当時、その運行時刻を知るには、鉄道の時刻表の巻末にある会社線のページをめくる以外に方法がなかった。

JTBの時刻表を例に挙げれば、かろうじて地域ごとにまとめられてはいるものの、どうしてこの欄に?──と首を傾げるような配置も少なくなかった。

昭和40年前後から運行されている老舗の国鉄「東名ハイウェイバス」「名神ハイウェイバス」「中国ハイウェイバス」だけは別格で、会社線欄のトップに専用のページが設けられていたけれど、その他の路線は、国鉄線のページよりも字が細かく乱雑な会社線欄のあちこちに紛れ込んでいた。

昭和50年代の時刻表では、甲府と静岡を結ぶ急行バスが、大井川とは何の関係もない路線であるにも関わらず「奥大井渓谷」の欄に掲載されている。

紀行作家宮脇俊三氏が、「東京-大阪・国鉄のない旅」で利用した静岡-浜松間の高速バスを探し求めた一節が印象的である。

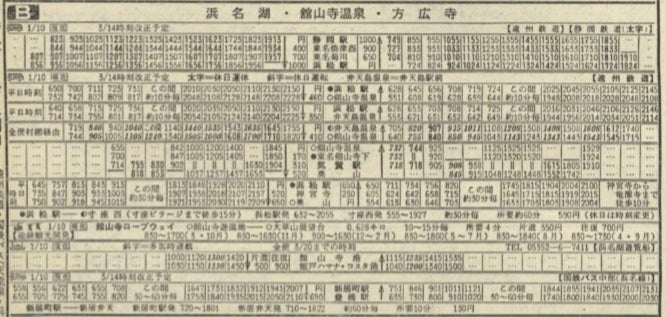

『静岡から浜松までのバスも巻頭の「牽引地図」になく、諦めかけていたところ、たまたま「浜名湖・舘山寺温泉・方広寺」の欄に掲載されていた。

なぜこの欄に入れたのか腑に落ちないが、とにかく載っていて、遠州鉄道と静岡鉄道のバスが1時間間隔で交互に運転され、東名高速経由、1時間半で結んでいることがわかった』

当時の時刻表は、同じ静岡県なのだから細かいことは気にしないで下さい、と言わんばかりのおおらかさであった。

鉄道紀行が多い宮脇氏の旅行記の中で、この1編は、国鉄を使わず東京から大阪まで行ってみよう、という趣旨であるだけに、新松田-沼津線、沼津-静岡線、静岡-浜松線と3本の高速バスが登場する。

読み進めながら、そうそう、バス旅の企画とは、案外に難しいものでしょう、と宮脇氏の困惑を我がことのように頷いたものだった。

そのような時代に高速バスファンになった僕は、時刻表の発売日が待ち遠しくなった。

鉄道ファンだった時代には、そのようなことはなかった。

今月はどのような新路線が開業したのか、ということが楽しみになり、いそいそと書店に出掛けては、長距離高速バスが掲載されている会社線欄を真っ先に開いたものである。

昭和の終わりから平成にかけての昇り龍の如き高速バスブームは、ファンとして恵まれた時代だったと思う。

昭和30年代にも、一般国道を使う長距離バスが全国に増加したことがある。

時刻表に「長距離バス」と銘打たれた専用のページが設けられたが、取り上げられているのは東京発着路線ばかりで、これこそ東京偏重の極みではないか、と違和感を感じたものだった。

昭和40年代になると専用ページは消えてしまい、同時期に、国道経由の長距離バスも、モータリゼーションや鉄道の速度向上に伴って路線数を大幅に減らした。

バス関係の書籍は鉄道に比べれば極端に少なく、一般の書店で見掛けることは殆どなかったので、僕は神保町の書泉ブックマートや書泉グランデ、もしくは三省堂書店に足繁く出掛けた。

昭和60年代を迎えると、JTBの時刻表と、国鉄分割民営化後に登場した弘済出版社のJR時刻表などに長距離バスの専用ページが復活する。

今度は東京発着路線ばかりではなく、地方ごとに分類して全国が網羅され、そのページ数は鰻登りに増えていった。

JTB時刻表は、高速道路に乗る乗らないに関わらず「長距離バス」を網羅する一方で、JR時刻表は高速道路を経由する路線に限定した「ハイウェイバス」と題したページになっており、一般道ばかりを走る長距離バスは、たとえ北海道の一般道だけで200~300km以上を走る路線であっても、あくまで会社線欄に掲載するという編集方針の相違が面白かった。

JTBの小型時刻表にも高速バスのページが設けられたが、こちらは首都圏・中京圏・関西圏の三大都市圏発着路線だけが対象であった。

初めて、「高速バス時刻表」の創刊号が弘済出版社から発売されたのは、平成2年の夏である。

直前に、安っぽくガリ版刷りのような紙質で、如何にも素人がパソコンで頑張って打ち込んでみました、と言うような高速バス時刻表を書店で目にした覚えがあるけれど、さすがに買わなかった。

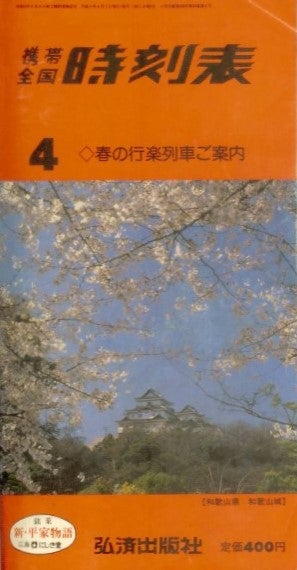

弘済出版社の「高速バス時刻表」の表紙は大手出版社のガイドブックを彷彿とさせる見栄えの良いカラー刷りで、A4判の紙質も良かった。

まだ路線数がそれほど多くない時代だったから、1ページに1路線ずつ紹介されていた。

路線の見出しが大きく、乗り場案内や途中休憩地、発着する土地の観光案内などといった情報も豊富である。

見た目同様中身もガイドブックのような時刻表であるけれど、特集ページも楽しくて、時刻表の鉄道のページに読み耽った子供の頃に劣らず夢中になった。

この時刻表だけは、全ての号を必ず購入しようと決めた。

当時の交通・旅行関係の出版物は、何といっても交通公社、現在のJTBの書籍が幅をきかせていたが、弘済出版社も、北海道旅行の際に必ず現地で購入した詳細な「北海道時刻表」、会社線欄がJTB時刻表よりも充実していた「大時刻表」、小型版にも関わらず重宝した「携帯全国時刻表」、書店で時々手に取ることもある「MYLINE東京時刻表」「散歩の達人」「旅の手帖」、そして、交通関係の詳細な舞台裏を取り上げている「交通新聞社新書」など、利用者やファンの痒いところに手が届く出版物が目立ち、注目していた。

「高速バス時刻表」を初めて手に取り、出版元を確かめた時には、さすが弘済出版社、と感じ入ったものだった。

「携帯全国時刻表」は、幼少時の関西への家族旅行で両親が使っていたものが長く実家の本棚に置かれていて、JTBの小型時刻表と比しても、高速バスを含めた内容の充実ぶりが気に入り、幾度か買い求めたことがある。

「全国」と銘打ちながら、東日本では国鉄線すら主要な優等列車だけ、会社線欄も西日本は詳細でありながら東日本の社線は掲載しないという偏った編集に首を傾げながらも、僕にとっては懐かしく忘れがたい時刻表である。

昭和38年創刊の「全国観光時間表」を「大時刻表」に改題し、更には、昭和62年の国鉄分割民営化と同時にJRの公式時刻表として「JR時刻表」として売り出した時には、それまでの「国鉄監修 交通公社の時刻表」はどうなってしまうのか、と驚いた。

「障害者、児童又は青少年、高齢者など支援を要する者の諸問題の解決と改善に向けて必要と認める支援を行うとともに、国有鉄道及びその承継法人等にかかわる鉄道従事者、退職者、遺族等への支援を行い、併せて地球環境の保全や自然環境の保護に努め、もってわが国の福祉の増進並びに誰もが暮らしやすい社会の実現に寄与すること」という趣旨で昭和7年に発足した鉄道弘済会は、主として国鉄時代に殉職した職員の遺族や負傷して障害を負った職員を救済・援護する目的で設立され、弘済出版社も鉄道弘済会が出資している。

国鉄の民営化にあたって、時刻表の売り上げも身内に取り込みたいのか、と穿った見方をしたものだった。

平成13年に業界紙などを発行していた交通新聞社と合併し、存続会社は弘済出版社であるものの、社名は交通新聞社に変更されたのである。

「高速バス時刻表」が登場したのは路線が増えていく一方の時代だったから、「高速バス時刻表」はどんどん厚くなり、1ページに2路線、そして4路線と圧縮されて掲載されるようになった。

高速バス路線を地域別にまとめ、1路線ずつ独立した時刻表を掲載している方式は、線区別にの鉄道時刻表とは異なる方式である。

全国のバス事業者が個々に停留所を設け、設備の異なる車両を競って運行している現状では、他に掲載方法はないのだろう。

巻頭には県別の目次が設けられて、複数の都府県に跨がる路線における途中停留所だけの都府県もきちんと網羅されているから、探しやすい。

例えば大宮・池袋と尾鷲・熊野市・新宮・南紀勝浦を結ぶ夜行高速バスは、埼玉県、東京都、三重県、和歌山県の欄にそれぞれページが示されているので、とても親切である。

余談であるけれど、僕は、線区ごとに列車が運転時刻の順で並んでいる鉄道時刻表に倣った高速バスの時刻表を夢想したことがある。

東名高速、中央道、関越道、東北道……というように高速道路ごとにページを分け、東京駅八重洲口、新宿駅西口、池袋駅東口など起終点の市内停留所と、東名向ヶ丘、東名江田、東名大和……などといった高速道路上のバスストップをずらりと縦軸に羅列し、その高速道路を通る全ての高速バスを昼夜行便を問わず発車時刻順に並べる時刻表である。

趣味的には非常に面白い発想だと自画自賛したいのだが、そのような時刻表が発行されていないのは、実用的ではないという結論なのであろう。

「高速バス時刻表」の需要は、それほど多くはなかったようである。

最初は「○○年夏・秋号」などと半年に1回の刊行ペースで、そのうちに四半期に1回の季刊となったものの、いつの間にか「△△年冬~春号」などと年2回の刊行に戻されてしまった。

判が変わったり、再生紙になったり、コスト削減に苦慮している様子も窺えたから、決して売れ筋の出版物ではないのだな、と思った。

それでも、僕は時期が来ると本屋をさまよい、毎号欠かさず「高速バス時刻表」を買い求めるようになった。

いつしか30年間も購入を続け、僕の本棚の一角には「高速バス時刻表」の背表紙がずらりと並んでいる。

宮脇俊三氏のように、何十年に渡って交通公社の大型時刻表を毎月買い続けた御仁に叶うはずもないけれど、何物にしても、全てを揃えているという行為ほど所有欲を満たすことはない。

これからも欠かさず買い続けていく予感がある。

机上旅行の大切な相棒として、同時に、僕の青春の記録でもあるのだから。

前置きが長くなってしまったけれども、平成2年4月に開業した、東京駅と豊橋駅・伊良湖岬を結ぶ夜行高速バスに乗車した話をしたい。

弘済出版社の「高速バス時刻表」について触れたのは、創刊号の表紙を飾った栄えある高速バスが「伊良湖ライナー」だったからである。

「高速バス時刻表」の写真に触発されて、「伊良湖ライナー」に乗ろうと考えた訳ではない。

「伊良湖ライナー」の乗降口から女性モデルが身を乗り出している写真を見て、地味な路線を選んだものだな、と思った記憶があるから、出版された時点で既に乗車を済ませていたのだろう。

「伊良湖ライナー」は、下りが8時40分に東京駅を発車する昼行便と23時50分発の夜行便、上りが伊良湖岬8時30分発と22時20分発の2往復という、当時よく見られた昼夜行便を組み合わせたダイヤが組まれていた。

バスと運転手が2晩かけて折り返す夜行便だけの運用よりも、夜行便が昼行便として戻ってくる方が、運転手の拘束時間が短くて済み、車両の回転も早い。

高速バスが市民権を得て路線数を爆発的に増やし、眠っている間に目的地に着く夜行便のみならず、利用者の長時間乗車への抵抗感も薄れて来たものと考えた事業者が少なくなかったのであろう。

ところが、夜行便は満席で続行便を仕立てるような人気路線でも、昼行便は空席が目立つことが多く、夜行便の折り返しとしての昼行便は、大半が姿を消してしまう。

「伊良湖ライナー」の昼行便も平成13年に廃止され、夜行便のみの路線となった。

日中は人いきれに辟易するほど混み合う東京駅八重洲口のバスターミナルであるが、「伊良湖ライナー」が発車する、日付が変わる間際ともなれば、閑散としてうらぶれた空気が漂い始める。

東名高速、常磐自動車道、東関東自動車道方面からの昼行便の到着は、平成元年に日本橋口に分離されているため、降車客が八重洲南口に現れることはなく、以前に比べて混雑の度合いが減っていたことも一因かもしれない。

平成25年に完成した洒落たデザインのバスターミナルではなく、国鉄時代の「東名ハイウェイバス」と夜行便「ドリーム」号だけが発着していた時代そのままの、古びて手狭な構造であった。

旧バスターミナルの時代に、僕は待合室や乗車券売場の椅子に座れた記憶がないけれど、乗り場に佇んで、次々と発車する各地への夜行高速バスを眺めている方が面白かったから、大して気にならなかった。

18時30分に発車する下関行き「ふくふく東京」号を皮切りに、

19時10分発松山行き「ドリーム松山」号

19時40分発高知行き「ドリーム高知」号

20時00分発広島行き「ニューブリーズ」号

20時30分発高松行き「ドリーム高松」号

21時30分発青森行き「ラ・フォーレ」号

21時40分発大阪行き「ドリーム大阪」1号

21時50分発八戸行き「シリウス」号

22時00分発京都行き「ドリーム京都」1号・奈良行き「ドリーム奈良」号

22時10分発堺行き「ドリーム堺」号

22時20分発大阪行き「ドリーム大阪」3号

22時30分発なんば行き「ドリーム難波」号

22時40分発神戸行き「ドリーム神戸」号

23時00分発京都行き「ドリーム京都」3号・盛岡行き「らくちん」号

23時20分発名古屋行き「ドリームなごや」1号

23時30分発福井行き(当時は愛称なし・後の「ドリーム福井」号)

23時40分発名古屋行き「ドリームなごや」3号

と、正味5時間に及ぶ10分刻みの夜行高速バスの出発ラッシュに全て付き合った訳ではないけれど、午後10時を回った頃合いから見物していた気がする。

「ドリームなごや」3号がほぼ満員の3台編成で発車し、夢から覚めた様な心持ちで辺りを見回すと、あれほど駅頭を賑わせていた人波が跡形もなく消え失せている。

さあ、次は僕の乗るバスだぞ、と心が引き締まる。

東京駅八重洲南口を発車する夜行高速バスの殿を務めるのが、23時50分発の「伊良湖ライナー」である。

「ドリームなごや」3号のテールライトが八重洲通りに消えると同時に、「伊良湖ライナー 伊良湖岬」の行先表示を掲げたJR東海バスのスーパーハイデッカーが、颯爽と姿を現した。

「お待たせしました。伊良湖行きです」

20人ほどの乗客と乗降口に並び、伊良湖岬は、いらこ、ではなく、いらごだったか、と頷きながら、改札を受けてステップを上がると、車内には横3列独立シートがずらりと並んでいる。

伊良湖岬まで347.4kmという運行距離は、東京駅を起終点とする夜行高速バスの中では最も短いので、発車が後回しにされても仕方がない。

ただし、先に出発した「ドリームなごや」号は、国鉄時代から変わらぬ横4列席の旧型車両のままに据え置かれていた時代で、それより短い距離を走る「伊良湖ライナー」が、スーパーハイデッカーの横3列独立シートという破格の扱いを受けていることが、無性に得をした気分である。

見送ったばかりの「ドリームなごや」号の混み具合を思い起こせば、僕ならば、名古屋に所用があっても「伊良湖ライナー」に乗るけどなあ、と思う。

「伊良湖ライナー」の降車停留所は、翌朝5時05分着の稲荷公園前、5時11分着の心道教前、5時30分着の豊橋駅前、5時45分着の植田車庫前、6時00分着の田原駅前、6時27分着の保美、6時38分着の伊良湖ガーデンホテル、そして6時40分着の終点伊良湖岬と案内されていて、豊橋駅で下車すれば、名鉄やJRの電車に乗り換えて名古屋まで1時間と掛からない。

乗り換えの労があるとしても、一晩を横3列独立シートで伸び伸びと過ごした方が良いと思うのは、僕だけなのか。

首都圏と愛知を結ぶ夜行高速路バスとしては、平成元年に横浜-名古屋線「ラメール」号も登場しているが、こちらもスーパーハイデッカー車両でありながら、横4列席であった。

「ドリームなごや」号が横3列席を備えた2階建て車両に更新されるのはこの旅の翌年、「ラメール」号の横3列シート化は平成18年まで待たなければならない。

ところが、平成15年に、「伊良湖ライナー」は横4列席車両にされてしまった。

その3年後の平成18年1月には路線そのものが廃止されてしまったことから、「伊良湖ライナー」は決して売れ筋の商品ではなく、横3列シート車の投資に見合わなかったのだろう。

「伊良湖ライナー」を担当していた豊橋鉄道は、東京の関東バスと組んで、半年あまり後の同年8月に新宿-豊川・豊橋・田原間夜行高速バス「ほの国」号として復活させ、今も運行を続けている。

「穂の国」とは東三河地方を指す古代の国名で、三河は現在の西三河地方だけの地名であったらしいが、律令時代に三河国として統合された。

遠州や信州南部との繋がりが深く、今でも方言や宗教、食文化など、尾張や西三河地方とは文化的に大きな差異があると言われている。

「ほの国」号という愛称のおかげで僕は「穂の国」について知ることが出来たのであり、乗ってみたいと思うけれども、「伊良湖ライナー」の末期と同様、横4列シートのハイデッカー車両であるため、長時間の窮屈さを鑑みると、なかなか食指が動かない。

カーテンが閉め切られた「伊良湖ライナー」の車内で指定された座席に収まり、定刻にバスが動き出した時にそっとカーテンをめくってみると、八重洲南口バスターミナルには、人っ子1人いなくなっていた。

宝町ランプから首都高速道路に入って間もなく日付が変わり、モニターによる降車停留所と到着時刻、そして車内設備の案内が終わると、早々と消灯が宣言された。

運行距離や所要時間が短かろうが、リクライニングを倒し、ふっくらとした独立シートに身を任せて眼を瞑れば、寝ている間に遠くへ連れて行ってくれる夜行高速バスの乗り心地と旅の情緒は極上である。

日中の便にして車窓を楽しむという選択肢もあるけれど、東名高速の景観は「東名ハイウェイバス」などで何回も堪能しているので、夜行高速バスが醸し出す独特の雰囲気を味わいたい、という欲求の方が強かった。

「伊良湖ライナー」に乗りに来て良かったと思う。

「伊良湖ライナー」のハンドルを握っているのは1人だけで、交替運転手の姿は見当たらない。

東名静岡ICまでJR東海バスの運転手が、そこからは豊橋鉄道の運転手が乗務することになっており、「ドリーム」号などでJRバス同士が採用している乗り継ぎのワンマン勤務であるけれど、他社の車両に乗務する方式を採用したのはこの路線が初めてと聞いたことがある。

関東平野を西へ走りつめ、箱根の坂を登った「伊良湖ライナー」は、足柄SAで休憩をとる。

既に午前1時を回り、巨大なサービスエリアもさすがにひっそりとしている。

乗用車の数が少なく、低くエンジン音を響かせてトラックがずらりと鼻先を並べているけれども、仮眠をとっているのであろうか、運転席に人影は見えない。

建物に足を踏み入れても開いている店舗はなく、ずらりと並ぶ自販機の明かりばかりが眩しい。

本線に近いJRバス専用の駐車枠には、10分先行する「ドリームなごや」3号の姿は見えなかったから、だいぶ飛ばしていたような揺れ具合に感じていたけれども、追いつくような走り方ではなかったのだろう。

「ドリームなごや」号は、この後三ケ日ICで休憩するが、「伊良湖ライナー」が停車したのかどうか判然としない。

おそらく停まっていないのではないだろうか。

三ケ日ICはJRバスの「ドリーム」号が全て停車し、関西風の立食うどんを食べさせる店が深夜営業していることが僕の楽しみであったから、「伊良湖ライナー」が停車すると案内されたならば、待ち構えて必ず降りたはずである。

「高速バス時刻表」には浜名湖SAで休憩する旨が記されているが、その記憶もない。

ぐっすりと眠っていて気づかなかっただけだろうが、僕が目を覚ましたのは、

「間もなく豊橋駅前です。お降りのお客様は、お忘れ物などございませんようお支度をお願いします」

という囁くような運転手さんのアナウンスとともに、車内の照明が灯された時だった。

豊川市内の稲荷公園前と心道教前の停留所は、降車客がいなかったのかも知れないけれど、白河夜船で過ぎてしまったらしく、せめて、有名な豊川稲荷の佇まいくらいは見てみたかったな、と思う。

稲荷公園は豊川稲荷として知られる曹洞宗妙厳寺に隣接し、JR飯田線の豊川駅と名鉄豊川線豊川稲荷駅にも程近い。

次の停留所の心道教とは聞き慣れない名であるけれど、天理教から分派した新興宗教であるらしい。

高速バスの停留所には、東京と奈良を結ぶ夜行高速バスが停車する天理をはじめ、新宿と身延を結ぶ中央高速バスが停まる身延山、新宿と長野を結ぶ高速バスが立ち寄る善光寺大門、高山発着の高速バスが停車する祟教宗真光総本山前など、伝統宗教もしくは新興宗教を問わず宗教施設が少なくない。

寺院を中心に集落が形成されている土地も多く、天理教や創価学会などでは大きな行事があるたびに「天理臨」「身延臨」と呼ばれる臨時列車が多数運転されるくらいだから、至極当たり前のことであるけれど、豊川のように、高速バスの市内停留所が全て宗教関係という町も珍しい。

ちなみに、現在運行している「ほの国」号は、豊川駅前や豊川市役所前など「伊良湖ライナー」よりも小まめに市内停留所が設けられており、心道教前の停車も継続している。

福岡と奈良を結んでいた夜行高速バスも天理に停車していたが、平成12年に廃止された理由の1つとして、天理教や奈良市内の寺院の宗教行事による利用客数の差が大きかったことや、天理教信者の減少が挙げられているほど、交通機関における宗教の影響は甚大なのである。

うっすらと明るくなり始めた早暁の豊橋駅前は、しん、と静まり返っていたが、ここで乗客の大半が降りてしまった。

豊橋から渥美半島先端の伊良湖岬まで延びる国道259号線を走るのは、初めてのことだった。

この区間は、渥美半島-鳥羽-和歌山-小松島-佐田岬-佐賀関-阿蘇-熊本と中央構造線をたどった宮脇俊三氏の「九州行・一直線は乗りものづくし」で紙上体験している。

『駅前から9時40分発のバスで伊良湖岬へ向かう。

渥美半島の根元から先端まで行くので1時間半ほどかかる。

渥美半島に足を踏み入れるのははじめてであった。

あまり特色のない地味な半島で、もし「中央構造線の旅」を目指さなかったら、行かずじまいになったかもしれない。

社会科用の地図帖で見る渥美半島は緑で塗られており、形も平凡で、長く伸びた砂州か砂丘のような印象を受ける。

けれども、そうではなかった。

豊橋からしばらくのあいだは、緩い起伏の砂丘が続き、想像どおりだったが、進むにつれて岩を露出した山々が左右に現れてきた。

能登半島でも走っているかのようだ。

持参した25万分の1の道路地図を拓くと、なるほど、標高328メートルの山もある。

つい渥美半島を軽視して、地図をじっくり眺めたことがなかったが、さすがに中央構造線の一翼を担うだけの半島である。

お見それしました、という気持になる。

蒙を啓かれつつある私にたいし、藍君は車を運転して伊良湖岬まで行ったことがあるという。

だから渥美半島に関しては藍君が先輩なのだが、両者の関心には若干の違いがあって、

「伊良湖岬への途中に、うまい釜あげウドンを食べさせる店がありましてね。あの味は忘れられないなあ」

と言う。

渥美半島の最大の特色が釜あげウドンにあるかのような言いかたである。

東京駅のサンドイッチをつまんだだけの私は唾を飲んだ。

まだ10時だが、早起きしたので、すでに腹がすいている。

しかし、道の途中に店があるのではバスの客は食べられない。

バスは三河湾を見下ろす高みに出た。

蒲郡や点在する島々も望まれる。

渥美半島にもこんな眺望があるのかと思う。

小さな集落を通るたびに客が降りて、伊良湖岬が近づくと私たちだけになった。

バスは、静かな松林の中の国民休暇村を通り抜け、終点のフェリーターミナルに着いた。

100人は収容できそうな食堂のある立派な建物であった』

初めての土地を訪れる時にはいつも心が踊るけれども、このような先人の紀行文を頭に入れておくと、的確な見所があらかじめ判明しているので、白紙の状態よりも、車窓の見方が膨らむ場合が多い。

三河湾を見下ろすビューポイントとは、宇津江と泉の集落の間に位置する江比間地区で、海際まで小高い丘陵が迫っている。

それほどの高度ではないけれど、道端に連なる木々の間から海を見下ろす景観には、心が洗われる。

水平線には、知多半島が細長く伸びている。

この絶景を見逃す人はいないだろうが、宮脇氏が指摘した中央構造線に由来する独特の地形は、あらかじめ知らされていないと気にも留めなかったに違いない。

同行の編集者が言及していた釜揚げうどんの店を見つけることは出来なかったけれど、一晩夜行高速バスに揺られていれば、早朝でもお腹が空いてくる。

昔、許されぬ恋ゆえに都を追われた高貴な男女がいた。

人目を避けて、女は恋路ヶ浜に、男は裏浜に住み、逢瀬もままならないまま病に倒れて、お互いの名前を呼びながら亡くなる。

女の心は女貝に、男の心はミル貝になったという。

江戸時代の和歌にも、

春さめに ぬれてひろはん いらご崎

恋路ヶ浦の 恋わすれ貝

と、伝説の悲恋が歌い上げられている恋路ヶ浜をはじめ、日出の石門や渥美フラワーセンター、越戸の花畑など、伊良湖岬には訪れてみたい観光名所が幾つもあるけれども、それらを回る時間を捻出できるかどうか分からない。

伊良湖岬からは鳥羽に渡る伊勢湾フェリーが出ていて、僕も、宮脇氏に倣って船旅を楽しみたいと目論んでいたのである。

『出港すると船が揺れ始めた。

海上には一面に白波が立っている。

よろめきながら後甲板に出てみたが、風が強く冷たく、長く立っていられない。

まだ春の海ではない。

売店で買ったチップスをむさぼっていると、「潮騒」の舞台になった神島が上下に揺れながら左舷を過ぎていく。

伊良湖岬から鳥羽までは約20キロ、正1時間の短い船旅だが、空腹の身には長く感じられる。

鳥羽が待ち遠しい。

30分余で右に答志島、左から菅島が迫り、松島のような景色になって、12時30分、予定より5分早く鳥羽港に着岸した』

宮脇氏の「中央構造線の旅」で触れられている神島とは、伊良湖岬から約3.5km、鳥羽から約14kmと、伊勢湾の入口の渥美半島寄りにある小島で、古来より神の支配する島と信じられていた。

後に八大龍王を祭神とする八代神社が設けられ、古墳時代から室町時代に渡る和鏡や陶磁器など多くの神宝が秘蔵されているという。

三島由紀夫は、ギリシャ神話「ダフニスとクロエ」を基にした小説を書こうと、素朴な村落共同体の生活感覚や倫理観、宗教感覚、日本の神々を背景として描ける場所を求め、「都会の影響を少しも受けてゐず、風光明媚で、経済的にもやや富裕な漁村」として、神島を紹介されたのである。

現地を訪れた三島は、

『人口千二、三百、戸数二百戸、映画館もパチンコ屋も、呑屋も、喫茶店も、すべて「よごれた」ものは何もありません。この僕まで忽ち浄化されて、毎朝六時半に起きてゐる始末です。ここには本当の人間の生活がありさうです。たとへ一週間でも、本当の人間の生活をまねして暮すのは、快適でした』

『明朝ここを発つて、三重賢島の志摩観光ホテルへまゐります。そこで僕はまた、乙りきにすまして、フォークとナイフで、ごはんをたべるだらうと想像すると、自分で自分にゲツソリします』

『1回目の渡島のをはりには、多くの人が埠頭へ送りに出、2回目の渡島のときには、島でゆきあふ人と、自然に挨拶を交はすほどになりました。発電機が故障すると、島にはラムプの灯しかなくなり、私は生れてはじめて、ラムプの灯下の生活に親しみました。すると夜の闇の中の波音は、大きく立ちはだかり、人間の生活そのものが、いかに小さく、つつましいかが思はれます。われわれ都会人とて、電灯の明りのおかげで、夜の恐怖を忘れてゐますが、人間生活の小ささ、はかなさは、実に都会とて同じことでせう(神島の思ひ出)』

と記すほど、素朴な島を気に入ったのである。

この小説の題名となった「潮騒」は、伊良湖岬を詠んだ柿本人麻呂の和歌に因んでいる。

潮騒に 伊良虞の島辺 漕ぐ舟に 妹乗るらむか 荒き島廻を

早くフェリーに乗って、神島を見てみたいと思う。

宮脇氏の文には、終点の伊良湖港湾観光センターで、渥美半島名物のメロンやアサリが売られていることも書き加えられている。

特に、アサリは直径15cmにも及ぶ巨大さであると耳にしていたから、宮脇氏でなくても唾を飲む話ではないか。

『食堂の入口に立食ソバと三河湾名物「大あさり」を焼いている屋台がある。

しかし私たちは食堂のカレーライスに食指を動かした。

なんでもあるかわりにどれもマズそうな店で食事をする場合、比較的安全なのはカレーライスという点で2人の意見は一致していた。

時間がないときに手っとり早く空腹をいやすにも便利である』

「なんでもあるかわりにどれもマズそうな店」とは、昭和に設けられた観光地や高速道路のサービスエリアの定番で、逆に、どのようなメニューがあるのか、と楽しみになる。

いざとなれば、宮脇氏に倣ってカレーライスを注文すれば良い。

定刻6時40分よりも少しばかり早い時間に終点に着いた「伊良湖ライナー」を降り立ったのは、僕1人であった。

途中であれほど晴れていた空が、一面の低い雲に覆われていることにも驚かされたが、それよりも、観光センターの様子がおかしい。

広い駐車場も桟橋も、何台かの車は駐まっているものの人影がなく、フェリーを待っている風には見えない。

建物も、抜け殻のように照明を落として、観光客の姿など皆無である。

鳥羽行きのフェリーは始発便が8時00分の出港であるから、まだ早過ぎるだけなのかもしれない、と考え直したけれども、観光センターの壁に貼られた掲示を見つけた僕は、マジか!──と立ちすくんだ。

「濃霧のため伊勢湾フェリーは休航です」

その時初めて、僕は、海上を覆い尽くし、裾を陸地にまで伸ばして、駐車場の車や建物の輪郭をおぼろにぼやけさせている霧の存在に気づいたのである。

せっかく渥美半島の先端まで来たけれど、船が出ないのならば引き返すしかない。

豊橋行きの路線バスに乗るも良し、途中の三河田原駅で豊橋鉄道線に乗り換えるも良し、さっぱりと諦めた僕は、少しは伊良湖岬を散策してみようと思い直した。

慌ただしく先に進むばかりが能ではない、たまにはゆっくりするがよい、という神島の神の思し召しなのかもしれない。

伊良湖岬で思い起こされるのは、「椰子の実」である。

名も知らぬ遠き島より 流れ寄る椰子の実1つ

故郷の岸を離れて 汝はそも波に幾月

旧の木は生いや茂れる 枝はなお影をやなせる

我もまた渚を枕 孤身の浮寝の旅ぞ

実をとりて胸にあつれば 新たなり流離の憂

海の日の沈むを見れば 激り落つ異郷の涙

思いやる八重の汐々 いずれの日にか故国に帰らん

民俗学者柳田國男が明治31年に恋路ヶ浜を訪れ、椰子の実を拾った話を島崎藤村にしたところ、それを基に藤村が書き上げた詩が「椰子の実」である。

昭和11年に、日本放送協会がラジオで放送した「国民歌謡」の担当者が、大中寅二に「椰子の実」に曲を付けることを依頼し、東海林太郎、二葉あき子、多田不二子、柴田秀子など錚々たる歌手陣が歌ったことで瞬く間に世に広まり、レコードも発売されたという。

柳田國男の著作「海上の道」にも、椰子の実の話が記されている。

『風のやや強かった次の朝などに、椰子の実の流れ寄っていたのを、三度まで見たことがある。どの辺の沖の小島から海にうかんだものかは今でもわからぬが、ともかくもはるかな波路を越えて、こんな浜辺まで、渡ってきていることが私には大きな驚きであった』

伊良湖岬には椰子の実博物館や椰子の実の詩碑もあり、 地元の人々が町おこしの一環としてフィリピンで買い付けた椰子の実を石垣島の沖から毎年流し続けたところ、14年後に最初の漂着が確認され、その後も100個以上の椰子の実が伊良湖岬に流れ着いているという。

この話を聞くと、僕は、SF作家小松左京氏のベストセラー「日本沈没」の導入部で、海底に沈んだ孤島の調査に出掛ける船上の描写を思い出す。

『船は今、日本中央部から、南方へ向かって、太平洋海底を走る、富士火山帯の真上をまっすぐたどっているのだった。

本州中央山岳地帯北辺の白馬、飛騨、乗鞍にはじまり、浅間、富士をへて、箱根、天城、伊豆諸島、青ヶ島、ベネヨーズ列岩、鳥島、さらに下って、硫黄列島、ほとんど北回帰線のあたりまで、延々1600、1700キロにわたって延びる火の帯──その帯の上には、洋上に点々と、4000メートルの海底から盛り上がる海底火山の頂きを浮かべ、その小さな、こぼれた真砂のような島々の、火山性の岩石の根を、青黒く澄んだ暖かい潮の流れが、早いスピードで、南から北へと洗っていく。

黒潮の流れは、はるか南の暖かい海から、珊瑚を、南の魚類や海草を、鳥を、また植物の種を運んできて、これらの島々に置いていった。

赤道のもと、目くるめく熱帯洋からあふれ出て、東に曲げられ、扇形に広がり、大きく日本列島の下腹をなであげつつ、北太平洋を、対岸北米大陸にまで滔々と流れていく「大洋の中の黒い大河」北赤道海流の、そこは北向分枝の最東端にあたっているのだった。

そして、それはまた──

それら、点々と、赤道より太平洋最北端の陸地、火を噴く火綵列島にいたる、微細な飛び石を形づくる島々は、学者によっては、「これこそ、太平洋の、ほんとうの西の岸辺」とさえ呼ばれる、巨大な海底山脈の上に乗っているのだった。

それは、はるか北方、シベリアの北東の端より垂れ下がるカムチャッカ半島からはじまり、千島、北海道、本州東北、中央部にいたる大褶曲の続きとして、富士火山列島、小笠原諸島、マリアナ群島、パラオ諸島にいたる、長大な褶曲構造を、その黒々とした千尋の水の底に、隠しているのである。

さらにその先は、ジャワ=スマトラ褶曲弧にまでも続いていく。

一方、海底の褶曲構造は、南半球のトンガ=ケルマデック諸島からニュージーランドへかけての褶曲弧にまでおよぶ。

それは、大西洋中央部を南北にはしからはしまで走る大西洋海嶺にならって、太平洋海嶺と呼ぶべきであろうか、それとも「沈める岸」と呼ぶべきだろか

この海底山脈の西と東とでは、海底の構造がちがう。

また、奇妙なことに、もっと大陸よりの褶曲弧をふくめて、その弧の外側は、つねに深い海溝によって、くまどられている。

千島=カムチャッカ海溝、日本海溝、伊豆=小笠原海溝、マリアナ海溝、ジャワ海溝、トンガ=ケルマデック海溝、そして大陸よりでは、琉球弧に対する琉球海溝、フィリピン褶曲弧に対するフィリピン海溝……。

その奇妙な海底の山脈の上を、さらにさまざまなものが通る。

「太平洋の火の環」と呼ばれる、環太平洋地震帯も、環太平洋火山帯も、この「沈める岸」の上を、まっすぐ通過し、そして、時には台風までが、この南にのびる回廊を通って、日本へとやってくるのだった。

「ふしぎなものだな……」

小野寺は、はげしく走る、黒々とした水を見つめながら、思わずつぶやいた。

「なにが?」

幸長助教授は、風の中で、煙草の火をつけようと苦心しながら聞きかえした。

「いや……考えてみると、このコースを、実にいろんなものが通ってるんですな」

「ああ……」

とうとうしぶきにぬれてしまった煙草を、くしゃくしゃにして投げ捨てながら、幸長はうなずいた。

「ほんとだ。ぼくも今、それを考えてたところだ」

「柳田國男氏の“海上の道”みたいに──」

小野寺は、幸長のくわえた2本目の煙草に、上手に火をつけてやりながらいった。

「ここにも、火山帯ハイウェイみたいなものが、できてるんですね。上古の記録に、伊豆諸島にいる“鬼”としるされた人たちは、おそらく黒潮の流れにのって、南の風に送られてきた、ミクロネシアの原住民のことでしょう」

「そうだな」

幸長助教授は、1服、2服とうまそうに煙を吐き出しながらいった。

「太平洋海底山脈スカイラインってとこかね」』

太平洋の西の隅に位置する複雑な地殻構造の上に乗り、海を渡って来た様々なものと折り合って歴史を育んできた日本列島の地政学的な特徴が、ありありと目に浮かぶ一節ではないか。

後の映画や漫画ではさらりと触れるにとどまり、絵になりにくい内容であることは理解できるけれども、日本民族の命運を描いた「日本沈没」の核と言うべき部分であると僕は思っている。

海上の道を漂ってきた「椰子の実」を謳った詩と、重厚な曲調を聞くと、そのような浪漫とは別に、太平洋戦争中に南方の島々に送られた兵士たちのことを思う。

作中で「椰子の実」が使われていたのかは思い出せないけれども、俳優の加東大介氏が太平洋戦争中にニューギニア戦線マノクワリで実体験した話が基になっている「南の島に雪が降る」の舞台を、小学生の時に体育館で観た記憶と、なぜか結びつくのである。

主力部隊から見放され、救援物資も届かない最果ての地で、何の希望も見出せないまま飢えとマラリアで倒れていく兵士たちの、故国への望郷の念を重ね合わせると、胸がつまる。

「椰子の実」にまつわる演劇としては、昭和21年の中国牡丹江にある日本軍病院を舞台にして、終戦後も祖国へ帰ることが出来ない日本兵や従軍看護婦たちが「椰子の実」を口ずさみ、その歌詞に自らの運命を重ねていた、という作品もあると聞くが、僕は未見である。

学徒動員で大陸に派遣され、昭和22年まで帰国できなかった父のことを思えば、「椰子の実」の詩は、切々と僕の心に響いてくる。

パラオ、マリアナ、フィリピン、小笠原、硫黄島、琉球諸島……

はるばる伊良湖岬に来て、「日本沈没」の一節に登場する海上の道に思いをめぐらせれば、地球の自然の雄大さに、厳粛な気持ちになる。

同時に、これらの島々が、多くの日本兵が故郷を思いながら命を落とした太平洋戦争の戦場であったことを、僕たちは忘れてはなるまい。

思いやる八重の汐々 いずれの日にか故国に帰らん

椰子の実が流れ寄る浜辺に立ち、近代になって、遠き南洋の島々に打って出た僕らの国の宿命と、父をはじめとする出征兵士の物語を噛み締めてみようと、僕は、霧のかけらがふんわりと漂っている海沿いの道路を歩き出した。

↑よろしければclickをお願いします<(_ _)>