先日は、

にてデジタルでの作業について書きました。

デジタルタルで絵を描く場合、

■ アナログ+デジタル

■ デジタルのみ

で作業をすることが出来ますが、出力を何にするのかでも機材の構成は変わってきます。

例えば、紙媒体で出力すると言う条件になると、カラー複合機などを用意したほうが良さそうですし、デジタルのデータで残すと言う条件で絵をアナログで仕上げる場合だと取り込み方を考えることになります。

アナログ現行については、画材の特性があるので写真では難しい場合もありますが、線画像の場合もスキャナーを使ったほうが作業が行いやすいです。

写真の場合だと、どうしてもライトの影響を受けてしまいますから、光の状態による変化が生じます、。これを取り込んだ後に調整することになりますから少し煩雑な作業が発生します。

写真の場合、歪みがないように撮影することになりますから、実際に撮影する場合だと

■ 減衰光やバウンス光などで光沢の影響

受けないこと

■ 光が回った感じにする

ほうが光源の影響を受けないので、線画などだと光源の状態の影響を受けないとり方をする必要があります。

次に、レンズの焦点距離で状態が変わってくるので、なるべくフラットになるような方法で、

■ 樽型歪み

■ 糸巻き型歪み

が出ないようにします。これがレンズの選択になります。

また、高感度撮影を行うとノイズまみれになるので使いにくくなりますから、ノイズの影響が出ないレベルの感度で撮影する必要があります。

そうなると、屋内の照度を上げておく必要があるので、ある程度照度の高い条件で撮影する必要があります。

この条件だと、紫外線の影響を受けてしまいますが、日中の太陽光で明かりを取るとハイスピードシャッターでなければ白飛びするはずなので、家庭用の照明よりも強い光を得ることが出来ます。

1/2.5型センサーのような小型センサーの製品でも日中の屋外の撮影だとf8位まで絞っても手ブレしそうもないシャッターピードになりますから、天体望遠鏡のような超望遠域での写真撮影や画像の違いがブレに反映されてしまう動画撮影だと少し話が違ってきますが、写真だとそういった影響を受けなくなります。

フラットに撮影する場合だと、面の角度を合わせて、標準よりも望遠側で撮影する事居なりますが、この撮影方法を用いるとワーキングディスタンスが長くなるので、作業環境で可能な距離で調整を刷ることになります。

絵を描く場合の俯瞰の撮影の場合、三脚から前に伸びるような製品があるのでそれを使用して、固定することになりますが、完全に固定する場合だと、板にクランプで固定してそこに雲台を設置できる製品もあります。

こうした製品を使用した場合、三脚から前にバーが伸びた状態を作ることが出来ますから、そこから雲台を追加して真下を向くように調整をします。

その後、水準器を使って用紙の表面と同じように水平を出して撮影を行うと、平面として絵を捉えることが出来ます。

この方法は、比較的小さめななサイズのものだとこの方法で平面で捉えることが出来るので、スピードペイントで描くような動画を撮影する際にも使用できます。

撮影方法のアプローチは色々ありますが、柄の部分を平面的に撮影する場合だと、俯瞰で見下ろすような始点を作る必要があるので、こういった設定でカメラを配置することになります。この時にカメラの影が落ちてしまったら意味がないので、光源の使い方も考えることになります。

広角レンズで撮影した場合、 【 樽型歪み 】 が生じることがあるので、この補正を行う必要があります。ラフとかだとそれほど問題がないと思いますが、それでも

【 線画の補正作業 】

と言う 【 画像処理の工程 】 が生じてしまいます。その為、単一のレンズモジュールのみのスマートフォンやタブレットで写真を撮影して取り込んで使用する場合には、レンズが広角の製品が多いので、歪みの補正の工程が発生します。

スキャナーを使うと平面的に画像を捉えるので原稿用紙を正確に平らに捉える条件が整っていれば極当たり前に描いた状態で取り込むことが出来ます。

その為、調整の工程がないわけではありませんが、レンズによる歪みの補正と言う概念が存在しません。

スキャナーで現行を読み込む場合はカメラよりもいい状態で取り込めますが、どちらの方法を使用しても髪の質感やゴミが乗ってしまうことがあります。

その為、ディスプレイで見た時に、色々と不要なものが多く乗っていることがあります。

スキャナーで取り込んで彩色というワークフローは20世紀から存在していますが、この時代は1995年辺りまでペンタブレットというものが登場していない(のですが、1980年代にはライトペンという物凄い音がするペンタブの前身のようなものが存在していました。)ので、それ以前だと、マウスで描くというかなりの荒業を使う必要がありました。と言っても、現在のように高解像度の絵が描けるわけではありませんから、デジ絵と言っても出来ることは限定されていました。

ペンタブレットを使う場合も

【 内視鏡手術のように手元と見えている場所が違う 】

ので、やってみると結構難しいので、タブレット端末で直接描くのと比較すると少し大変かもしれませんし、人によっては全く合わない場合もあります。

このようにタブレットが合わない状態になってしまうと作業になりませんから、アナログで出来る場合だと、アナログで描いた現行を作って彩色をした方が作業が行いやすくなります。

この場合だと、

■ 線画までの作業 : アナログ

■ 彩色や効果 : デジタル

と言う流れで作業を個なうことになります。この作業の流れだと、フィーダーで送れるスキャナーを使ったほうが速いので、フラットベットとフィーダーで原稿を自動で送って排出できる物を使うことになります。

制作の納期が存在せず、時間を気にしない場合だとフラットベットの複合機でも全く問題がないのですが、

【 ペイン入れまではアナログで仕上げる 】

方法がこれになります。

この状態で取り込んでみると、謎のゴミが色々な場所に点在しているので、こうした物を取る作業が発生します。

作業をする場合、マシンスペックで出来ることが違ってきますが、

■ 解像度の指定

■ ファイル形式の指定

を行って取り込みます。現在は、スマートフォンでも8Kくらいの解像度の写真撮影できるので、上位機種だとかなり細かなディテールまで拾えるようになっていますが、こうした写真に目がなれていると、 【 A4/300dpi 】 のような4K解像度に近いものだと画質が荒く感じるかもしれません。

取り込む時の解像度は、作業環境で変わってきますからマシンスペックが低くレイヤーの枚数が多くなる場合だと、あまり高解像度なものを使うことが出来ません。その為、絵を描くワークフローとは思えないような作業方法を用いて負荷を軽減させる必要が出てきます。

解像度を決めて取り込んだ後に、ゴミが大量に発生しているはずですから、

■ レイヤーの複製

■ 新規レイヤーの画像のコントラスを上げて

二値に近づける

■ ゴミを取る

と言う流れで作業を行います。

この時に

■ 明るさとコントラスト

■ レベル補正

を使う方法がありますが、明るさだけで調整できない場合にはコントラストを上げて階調を潰してダイナミックレンジを狭くすることもできます。

【 コントラストを上げる = 階調の幅を狭くする 】

と言う処理になりますから

■ 明るさを上げて様子を見る

■ 更にコントラストを調整してみる

と言う方法で調整っをすることになります。この作業を行うと、ノイズが出てくることがあったり、ゴミが出る場合もあるので、これをレタッチで消していくことになります。

その為、レンズ歪みの補正がなくてもアナログ原稿からの作業だと色の調整と同じ補正の作業が発生します。

アナログの画像を取り込む際にはカメラでも行えますが、

のような画像を取り込んだ後に、明るさを変えると

のようになります。線画をそのまま使う場合だとこの状態だとダメなので、コントラストなどで調整することになります。

これはそのまま使うようなものではないので、

のように透過して、その下に白いレイヤーを入れて作業をすることになります。この状態で、通常は描いていくことになりますが、20世紀だとラスターグラフィックでの作業になるので、この状態からペンタブレットなどを使って描く作業を行います。

現在はタブレットがないので、トラックボールでラインを引きますが、この状態からラインを引いて

のような感じで線画を仕上げていきます。背景の白色を入れると

のようになります。線画を全部やると物凄く時間がかかりそうなので、塗について書くことにします。

塗りについては、

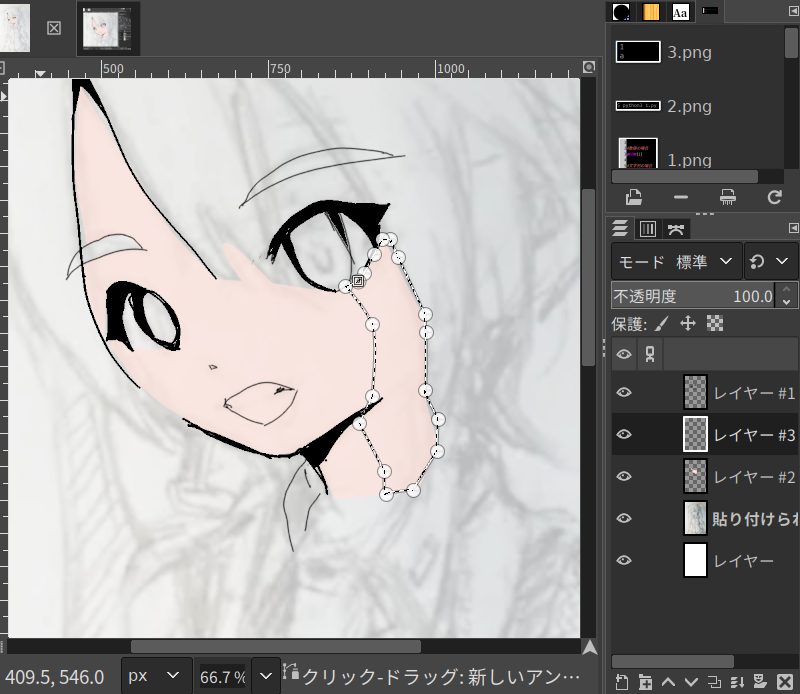

のようなパスによる範囲選択が出来るので、新規レイヤーを作った後に、必要な範囲を選択して

のようにします。ここから、バケツツールを使って色を流し込むと

のようになります。この状態で乗算にすると

のようになりますが、鉛筆のグレーと用紙の色の影響が出ていることが確認できます。

ちなみに、この時の塗りは、

■ 線画

■ 塗り

■ 下絵

■ 背景

の状態になっています。この状態で不透明度を変更すると

のような感じになります。デジタルの場合、このように

【 レイヤーで塗膜や線画の管理が出来る 】

のでアナログでは出来ない

【 絵の中に存在する層の管理 】

が出来るようになっています。

色のついては、重ねることも出来るので、

のように範囲選択をして

のように色を重ねることも出来ますが、この時の色もレイヤー単位で変更することが出来ます。

レイヤーは不透明度の調整が出来るので、ガッシュのように遮蔽して上層のレイヤーの色だけを使うことも出来ますが、不透明度を調整できるので、

■ グレーズ

■ グリザイユ

のような塗り方も出来ます。ただし、絵の具とは事なり、色の変化が光の三原色になっていますから、アナログの重色のような色の変化にはなりません。

また、レイヤーの効果もあるので、発行などの表現をアナログのように色彩感覚で描くのではなくレイヤーの効果だけで描けてしまうので簡単な反面 【 デジタルに慣れすぎると色彩感覚で絵を再現するのが少し難しくなる可能性がある 】 と言う問題も存在しています。

今回の描き方だと線画の部分はパスを使用していないので、手書きを行っていますが、流石にそのまま描くとラインが暴れすぎるので 【 遅延が出るレベルで手ブレ補正をかける 】 ことで、ラインを安定させています。

描いているのがトラックボールですから、そもそも絵を描く環境ではないので仕方ないのですが、こうした補正機能に慣れてしまうとアナログで描いた時にラインが安定しなくなります。

塗りについても均一の塗りができて当たり前の環境ですから、色の差異を見て調整するとか、グラデーションを描く能力は身につきませんから、デジタル一辺倒で行ってしまうとアナログで描くのが苦手になってしまったり、技術そのものがつかない場合もあります。

この辺りは、つけペンで線画を描くのとデジタルの筆圧検知のある環境で描くのの違いになりますが、アナログの技術を持ってデジタルに対応すると両方出来るようになりますが、デジタルからアナログだと結構難しいと思います。

また、アナログの場合、レイヤーのような調整が出来ませんから、線画と塗りまでの作業プランを立てて工程に基づいて仕上げていくことになります。

今回は全く使っていませんが、デジタルの場合、画像処理的が使用できるので、歪みとかを使った表現が出来ますし、パーツ単位で移動する事も出来てしまうので、こうしたレイアウトや形状の変形による加工を多用すると描く能力が落ちてしまうので注が必要です。

ちなみに、元の絵はアナログで描いたもので、それをGIMPで作業をしています。PCのスペックは安定と信頼の個人向けの1スピンドルのNASの制御用のプロセッサよりも遅いと思われるATOM D510を使用しています。

デジタルで描く

先日はアナログで描いたものを撮影してでデジタルで加工する流れについて書きましたが、基本的にはスキャナでも同じような流れになります。

ただし、現在はフルデジタルでも描けるので、今回はそうした方法について書こうかなと思います。

フルデジタルの場合

画像制作と絵を描くのは少し違うので、手書きを前提にした内容を書こうかなと思います。

デジタルで描く場合、

■ PC環境

■ タブレット環境

がありますが、それぞれに長所と短所がああります。

タブレットやモバイル製品の場合

タブレット環境の場合には、

■ バッテリーのサイクル

■ 連続駆動時間

と言う成約があります。現在のモバイル製品のバッテリーのサイクルは5年位と言われていますが、充電の回数の上限があるので、充電された状態から空になって、充電すると言う流れを300回位繰り返すとバッテリーが弱ってくるようです。

その為、極度にバッテリーを酷使しない状態で考えた場合だとこの寿命は長くなりますが、そうでない場合だと意外と短く感じるかもしれません。

あと、iPadシリーズだとProが一番バッテリーが持ちますが、AirシリーズはMACも含めてバッテリーの持ちはあまりよくありません。M2が乗っている製品だと速いのですが、iPadよりもバッテリーの持ちは悪くなっています。

iPad ProやiPadだと線画だけだと5時間くらい連続で使用できますが、負荷の高い処理になるとSoCの性能が低い順に高負荷になるのでバッテリーの持ちが悪くなります。

こうした条件はモバイル製品でバッテリー駆動のものだと全て該当する内容ですが、タブレットの場合だと、デスクトップ環境よりもサイクルが短くなる可能性があります。

PCの場合だと、バッテリーの容量が多いものもありますが、デスクトップPCを自作した時ように電源BOXの交換で対応できる条件と比較すると寿命の部分で少し厳しい場合があります。

タブレット製品の場合、

■ 対応したスタイラス

■ タブレット端末

■ アプリ

■ 外部ストレージ

を揃えると絵を描くことが出来るので、少ない機材で始めることが出来ます。また、場所を取らないので作業を行う空間は机のサイズで対応できます。

このように場所を撮らずに持ち運びは出来るものの連続稼働時間が限られているので、じっくりと絵を描く場合や、絵を描くのに時間がかかる人だとバッテリーがあっという間になくなったと感じてしまうかもしれません。

自作PCの場合

自作PCの場合の場合、予算に合わせて構成を変更できるという利点がありますが、現在はデジタルで絵を描く作業は比較的軽いものになっているので、ゲーミングPCの構成にすると結構動いてくれると思います。

PCの場合だとタブレットのアプリのように優勝のものを揃えてスタートしなくても大丈夫なので、OSSで作業が可能なものを最初に揃えてから、必要な場合に有償の製品を導入すると言う流れになります。この方法を用いるとソフトにかかるコストをハードウェアに回すことが出来るので個人だと予算を速度や機材性能を上げる為に使用することが出来るようになります。

PC環境で絵を描く場合、トラックボールという選択肢はないので

■ PC

■ モニター

■ 液晶タブレットかペンタブレット

■ ソフトウェア

■ キーボード

があれば作業が出来ます。Blenderのように

■ 3ボタンマウス

■ ペンタブレットや液晶タブレット

を揃えたほうが良いというものもありますが、ポインティングデバイスをタブレットに集約する場合だと、マウスを選ばなくても大丈夫な場合もあります。

個人的には、タブレットが壊れた時にマウスがないと操作不能になるので、メンテナンス用にマウスは合ったほうが良いと思います。

このようにデスクトップPCだと色々揃えることになりますが、描き方によって構成も変わってきます。

現在のグラフィックツールは

■ ラスターグラフィック

■ ベクターグラフィック

の双方が使用できる状態になっていますが、3Dオブジェクトを含めた3D作画を行うための3Dレイヤーを備えたものもあります。

こうした環境になると、RTX 4090の一択になるわけではありませんが、ある程度処理能力のあるグラフィックボードを実装しておいたほうが作業が行いやすくなります。

IGP構成でもグラフィックツールは動きますが、VRAMを物理メモリー領域から消費しているので、実際に使用しているメモリー搭載量よりも少ない量でしか運用することができなくなります。

ラスターグラフィックとAfter Effectsのようなコンポジットツールはメモリー搭載量をう増やしてソフト側で設定を行うとその分だけ高速になる仕様になっていrので、メモリー搭載量は多いほうが良いのですが、使用するPCの性能に合わせて作業の方法を考えることになります。

PCと構成

PCの場合、予算の上限があると思うのでそれに合わせた構成を選ぶことになりますが、現在はNVMe SSDが高速なので、ストレージ周りで遅くなるということはありません。とりあえず、絵を描く時に 【 謎の大容量のデータを一気に書き込んでキャッシュ切れになるようなことはない 】 と思うので、ストレージ周りで気をつけることは回帰込み容量の肥大化と寿命くらいだと思います。

この回避方法としてはDASを使ったり、無いストレージを2つ用意して2スピンドル構成にするなどのほうほうがありますが、仮想メモリーなどにアクセスが発生しないようにメモリー搭載量をある程度大きくしておく必要があります。現在のPCだと、メモリー(主記憶装置)の容量は、16GB位を基準として考えておき、制作用途だとそれよりも多くすることになりますが、ラスターグラフィックの場合メモリー搭載量が増えたら増えた分だけパフォーマンスは高くなるので予算に合わせて増やす感じになります。

また、現在のグラフィックツールはメニーコア対応で設定できるコア数が恐ろしく多いので、WINDOWS 11のグループ分けを超過するような指定が出来るものはありませんが、それでもコンシューマのCPUだと上位製品でも余裕でカバーできるようなコア数の割当が出来るようになっています。

現在は8スレッドだともたつくことがあるので、12スレッド以上を選ぶと良いのですが、2スレッドのようにマイコンのような構成は避けたほうが良いです。

予算があれば上位のマザーボードを選んだほうが良いのですが、電源周りと冷却性能が高性能なので、CPU周りが熱源になることがありません。(安価なマザーボードは冷却機構がないのでフェーズ周りからも熱がでます。)

あと、USBを大量に使う人だと上位のマザーボードやミドルクラスのマザーボードを選ぶ必要があります。

gpuについては、RTX 3050の6GBのように補助電源なしのものでも大丈夫ですが、使用するライブラリや作業内容にによってGPUの性能は変わってきます。

IGP構成でも作業が出来ないわけではありませんが、その場合だと、メモリー搭載量を多くしておく必要があります。

OSSのツール

絵を描く場合には、ソフトウェアを用意する必要がありますが、iPadだと

■ Procreate

■ Clip Studio Paint

■ メディアバンペイント

■ ibispaint

などがありますが、PCの場合も同様に有償と無償のツールが存在しています。

グラフィックツールには、

■ ベクターグラフィック

■ ラスターグラフィック

がありますが、ラスターグラフィックのツールは結構多くOSSのツールだと

■ GIMP

■ KRITA

などがあります。フリーウェアだと

■ FireAlpaca

■ メディバンペイント

などもあります。ベクターグラフィックだと、ドロー系ツールの

■ Inkscape

もあるので、パスで描くことも出来ます。

現在は、アニメーション制作ツールもOSSで提供されているので、

■ OpenToonz

のようにアニメーションを作成できるものもありますが、

■ Blender

のように手書きのベクターグラフィックで絵を描いてアニメーションを作れるソフトもあります。

絵を描く場合には 【 描く対象物 】 が存在していると思いますが、手書きのみで描いていく場合だとラスターグラフィッkのほうが作業がしやすい場合もありますし、線画のように線の精度が必要な場合だとベクターグラフィックを使うと綺麗なラインが引けます。

有償のツールのCLIP STUDIO PAINTでは

■ ラスター

■ ベクター

■ 3D

のレイヤーが存在していますが、このツールの前身はコミック制作ソフトのComic Studioなのでコミック制作の機能も備えています。

この時に線画を使用する際にベクターグラフィックを使用できるのですが、Blenderのグリースペンシルはベクターグラフィックなので、CLIP STUDIO PAINTのように先の交差部分の余剰な部分だけを消去することもが出来るようになっています。

また、現在のソフトウェアはWINDOWS環境だと手書き入力に必要なAPI(WINTABなど)に対応しているので、殆どの環境で手書き入力時の筆圧検知を使用できます。鉛筆を寝かせて塗る面塗りのような効果を得る 【 傾き検知 】 を使わない場合だとソフトの選択肢はかなり増えます。

アナログ同様の描き方をする場合には

■ ペンタブレット(通称:板タブ)

■ 液晶タブレット(通称:液タブ)

を使用しますが、この場合、制御を行うツールなどが常駐するので使用するだけでメモリー消費量が増えるので、できるだけメモリー搭載量は多くしておいたほうが作業が行いやすくなります。

今回もコピー用紙に描いており、Panasonic Lumix DMC-TZ85で撮影しています。