保育の授業に入りました。

保育の授業の導入です。

「あなたが将来子どもを持つとしたら、どんな子育てをしたい?どんなことをしてあげたい?」と投げかけ、ジャムボードで答えてもらいました。

子どものやりたいことを全部させてあげたい。

愛情表現をしっかりして、優しい子に育てたい。

厳しく注意し過ぎないようにしたい。

思いっきり遊ばせて、腕白に育てたい。

色々な所に遊びに連れて行ってあげたい。

スポーツや習い事をさせてあげたい。

「どんなことをしてあげたい」は、「自分がしてもらってよかったことや嬉しかったこと」または「自分にしてほしかったこと」の裏返しになっているようです。

例えば、「小さい頃から英語を習わせてあげたい」と答えた生徒は、「英語が苦手だから、子どもには苦労させたくない」と言っていました。

今の経験は、いいことも悪いこともきっと子育てに活かされます。何事も無駄はない。自分の経験を次世代に繋げていってほしいと思います。

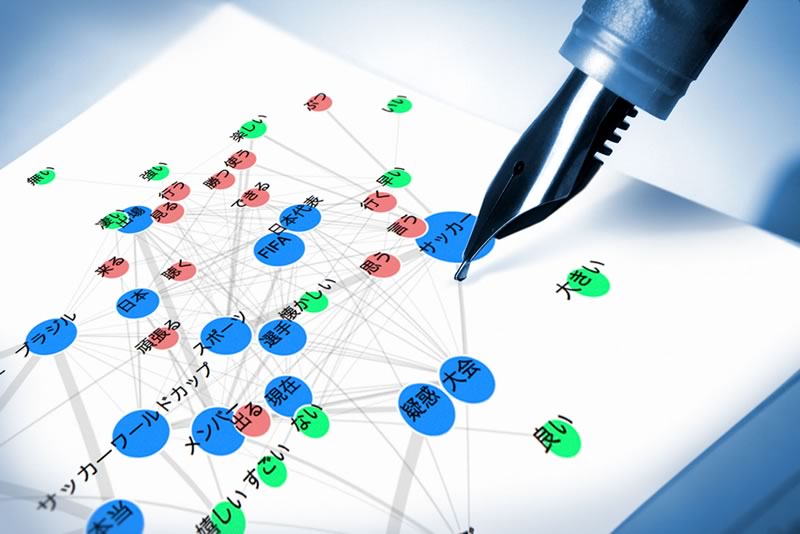

昨年はGoogleフォームを使い、回答をスプレッドシートで開きコピーして、AIテキストマイニングで分析しました。

https://textmining.userlocal.jp

キーワードは、習い事のようです。

多くの生徒が子どもに趣味や得意を作ってあげたいと思っているようです。

ジャムボードとAIテキストマイニングを使ってみて、生徒たちの意見を共有しやすいのは、今回のお題に関しては、ジャムボードかなと思いました。

ジャムボードは今年10月に使えなくなります。それに代わるものも出ているのですが、使い慣れている方をつい使ってしまいます。早く慣れなくては…

今は子どもの立場のみなさんですが、保育の授業では、育てる側の立場で子どもを見ていきます。

これからの人生、子どもを持つ人持たない人、様々だと思います。もし子どもを持たなかったとしても、社会はあらゆる世代の人で構成されているし、子どもは社会で育てていくべき存在です。保育と無縁な人はいません。我が子を育てるためだけではない保育を学ぶ意義について話しました。

ここでプリントを配り、改めて子どもができる瞬間からみていきました。

「プリントのハートマークを光に透かして見て」

プリント上部のハート。針で穴を開けただけの手間ですが、卵子の大きさを示すにはいい教材だと思います。

※今回の学習プリントは、教科書準拠の動画の資料がほとんどを占めています。

みんなも最初はこの大きさから始まり、受精を経て、40週ここまで成長します。

妊娠5ヵ月(写真左)

おなかの膨らみはまだ目立たず、まだ妊娠には気付かれにくい時期です。でも、私は40週の妊娠期間のうち、この時期が一番キツかった。

つわりです。

もし、こんなマークを付けている人を見かけたら、気遣ってあげてくださいね。

さて、お腹の赤ちゃん、いつから耳がきこえているでしょうか?

5ヶ月から聞こえ始め、8ヶ月で聴覚は完成するそうです。

お腹の中から育児は始まっていること。パパも、出産前から赤ちゃんと関われることを話しました。パパが妊娠中のママのお腹に話しかけることは、子どもの成長だけでなく、ママの精神的な安定にもつながります。ママは妊娠中、つわりや身体の変化で肉体的にキツイもの。パパはぜひたくさん関わって支えてあげてください。妊娠中に培った夫婦の絆は、その後の夫婦関係に大きく影響します。

私は、初めての妊娠が分かった時、とても嬉しかったです。でも、妊娠した時、全ての人が喜べるかと言うと、そうでない人もいる。

100%避妊できる避妊具はないと保健の授業で学んだと思います。避妊をしてもセックスをしたら子どもができる可能性は0ではない。私は、学生の間はセックスをするべきではないと思っています。望まない妊娠をしたら傷つくのは女性の方。男子は彼女のことを大切に思うなら、身体より心で2人の絆を深めてほしい。それでも、どうしてもセックスをする状況になるのなら、コンドームを使うだけではなく、女子は基礎体温を測って妊娠しにくい時期を選ぶなど、可能な限り対策をとること。きちんと知識を持った上で、避妊することは絶対です。

出産をコントロールできるのは、人間だけです。赤ちゃんがおなかにできた瞬間から喜べる妊娠をできたらいいねと話しました。

お腹の中で40週間過ごした赤ちゃんは、頭から産道を通って産まれてきます。

赤ちゃんは狭い産道を通る際、頭の9つの骨を重ねて頭を小さくして産まれてきます。骨と骨の間に隙間があるからこのようなことができるのです(大泉門小泉門)。

出産は、お母さんも痛いけど、赤ちゃんの方がもっと痛いって聞いたことがあります。お母さんも頑張るけど、みんなも頑張って産まれてきたんです。

帝王切開で産まれた人は、お母さんだけが痛い思いをしてくれた。我が子のため、お腹を切って産むってすごいこと。どちらにしても、妊娠、出産を頑張ってくれたお母さんに感謝ですよね。

私も育休中は、地域の市民センターでの月2イベント(赤ちゃんの身体測定、子育て広場)に参加して、子どもを遊ばせたり、ママ友ができて、今だに仲良くさせてもらったりしてるのよーと話しました。子育て中、母親を孤立させないことは、虐待防止にもつながります。(虐待の話は次時)

子どもは1歳くらいで歩けるようになります。

最初は寝ているばかりの赤ちゃんが、成長と共に行動範囲が広がってきたら、危険も増えてきます。

そして、乳幼児突然死症候群の話。

先ほど、みてもらった写真の子は、実は、もういません。生後51日で亡くなりました。9年前の突然のできごとでした。

この教材を作った時は、亡くなるとは微塵も思っていませんでした。とても元気な子だったんです。

乳幼児突然死症候群(それまで元気だった赤ちゃんが、寝ている間に突然死亡した状態でみつかる)とはいえ、私は自分をとても責めました。今でも、救える命だったのではないかと悔やまれてなりません。

原因不明と言われていますが、①うつ伏せ寝をさせない、②周囲で喫煙しない、③母乳で育てる、④布団や衣類であたため過ぎないなどが、予防につながると言われています。

子どもを亡くして、たくさんの人が声をかけてくれました。

その中には、身近な不幸話を打ち明けてくれる人もたくさんいました。順風満帆な時には耳にできない色々なことを知りました。

子どもを事故で亡くした話も聞きました。

中でも印象に残っている話は、お風呂で溺れて亡くなった1歳の男の子と、風船をのどに詰まらせて亡くなった小1の女の子、自宅の駐車場でバックして駐車する時、3歳の我が子を轢いてしまったお父さんの話です。

子どもは自分で命を守れません。様々な事故を想定して、対策を取っておく必要があります。

最後に、子どもの生活(約3分)の動画を観ました。動画の最後には、家庭内の危険箇所を確認する場面があります。

子どもの発達段階に応じて、周りの大人が危険を回避してあげることはとても大切です。

子どもを亡くして悲しむ親が少しでも減ることを願っています。