こんにちは。

祈ることは邪気発生源です。

特にヨーロッパから派生した「祈り」の概念は、ほとんどが「自分→相手(以下に補足あり)」ではなく、「自分→神(悪神または偶像化された神)→相手」という経路をたどるものです。

では、日本はどうかというと、現在、神社の神様は「偶像」でしかないため、祈っても無駄…どころか、邪気を増幅させる大きな原因になってしまっています。

我が国を、家族を、自分を守ってくれるはずの神様に対する初詣も虚しく、新年早々に悲惨な災害、火災、傷害事件が立て続けに起きています。皆、そろそろ、目を覚まさなければなりません。

「祈り」は英語で、「prayer」です。この語源を調べてみたら、さもありなんと思える文書が出てきました。

そこにはこのように書かれています。

1300年頃、preiere 、「熱心な要請、嘆願、嘆願書」、また「祈りや神との交流の実践」という意味で、古フランス語 prier「祈り、嘆願、要請」(12世紀、現代フランス語 prière)から派生し、中世ラテン語 precaria「嘆願、祈り」、ラテン語形容詞 precaria 、precarius「祈りによって得られ、好意的に与えられた」、PIE ルート prek-「求める、嘆願する」から派生した precari「頼む、乞う、祈る」から派生したものです。

これを読んだだけで、ヤバい臭いがプンプンします![]()

「求める」も邪気発生源です。

では、続きを読んでみましょう。

14世紀半ばから「神または神または他の崇拝対象への熱心な嘆願」、また「主の祈り」、また「祈る行為または実践」として使用されます。関連語: Prayers。 Prayer-book「公的または私的な崇拝のためのフォームの本」は1590年代から存在し、prayer-meeting「祈り、聖歌、その他の宗教的な演習に捧げられたサービス」は1780年から存在します。Prayer-rug「ムスリムが崇拝に従事するときに広げて使用する小さなカーペット」は1898年に登場しました(prayer-carpet は1861年に登場)。not have a prayer「チャンスがない」は1941年から存在します。

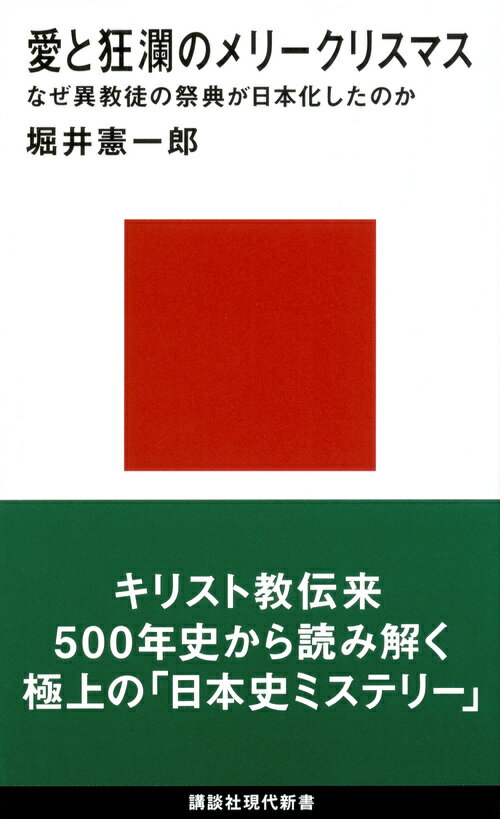

こうして徐々に「祈り」を意味する単語がキリスト教やイスラム教などの一神教に定着していったようです。

最後の"not have a prayer"は、「チャンスがない」とありますが、"not have a prayer against A(対戦相手など)は、「Aが相手ではまるで勝ち目がない」という意味です。つまり、祈る者がいなければチャンスも勝ち目もないと。これを見ただけでも、他責思考、他力本願(他人軸)、二元論(善悪、勝ち負けによる決めつけ)、ここに極まれりですね。ちなみに1941年は、第二次世界大戦真っ只中です!神頼みをしてでも「勝つ」→相手国の思考も文化も乗っ取って征服するという意思が、「祈り」から派生しているとさえ思えます。

一般に、西洋史の時代区分としての中世は、5世紀から15世紀、歴史的大事件で捉えると、西ローマ帝国滅亡(476年)頃から東ローマ滅亡(1453年)頃とされており、ルネサンスから宗教改革以降が近世とされています。

この中世と近世との境目とも言える1498年4月7日(ヴァロワ朝第7代フランス王シャルル8世が死去した日)に人類の潜在意識をバグらせた「脳内麻薬」が発生します。

その経緯(歴史)については、能力開発士Kyokoさんが記事にしてくださいました。

また、脳内麻薬が発生した前後の経緯はこちらで記事にされています。

この記事には、こう書かれています。

脳内麻薬が発生し、今日の私たちの生活に多大な影響を与えてしまった原因は15世紀後半の中世ヨーロッパフランスで、シャルル8世がブルターニュ公国女公アンヌ・ド・ブルターニュを略奪婚してしまったからです。

アンヌ・ド・ブルターニュには既にパートナーが決まっていました。マクシミリアン1世というパートナーと挙式(代理結婚)まで済ませていたのに、略奪しました。

それと同時に、ブルターニュは実質フランスに征服されました。

この略奪婚は、フランスと神聖ローマ帝国の宿命を捻じ曲げてしまったものであると私は思っています。それはフリードリヒ2世死後の神聖ローマ・シチリア王国とフランスの因縁からずっと持ち越されているようです。

代替わりしてブルターニュ独立に向けた動きも少し見られたのですが、脳内麻薬の影響で実現できず…この脳内麻薬でバタフライエフェクトが起き、君主だけではなく国内、他国無差別に襲い歴史に悪影響が出ました。

略奪婚がなかった場合で考えられる可能性としては、イングランド女王のエリザベス1世が誕生しなかったかもしれません。

よって、アルマダの海戦も起きなかったと予想しています。

ブルターニュの正式な併合は、2代後のフランソワ1世と王妃クロードの結婚からとなりますが、

この流れを作ってしまったのはやはりシャルル8世のせいです。

ブルターニュ600年の独立の歴史に終止符を打たれて。そこから、フランス国全体の壮大なインチキ自己肯定が起きました。

ざっくりまとめると、フランス王シャルル8世が略奪婚をしてまでブルターニュという魅力的な土地に執着した結果、生まれたのが「脳内麻薬」であり、日本人をしてフランスのことを「おフランス」と言わせ、エルメスやルイ・ヴィトンを買いに走らせてしまっていたのも、この「脳内麻薬」の仕業と言っていいでしょう。

ちなみに、米誌フォーブスが2023年に発表した世界一の大富豪と言われているのが、

フランスの高級ブランドグループ、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン(LVMH)のベルナール・アルノー会長です。。。

こうしてみると、「祈り」、「一神教」、「ヨーロッパ、特にフランス」、「脳内麻薬」、「執着(特に土地や財力や結婚をめぐっての利権争いを拗らせたもの)」、「二元論(特に戦争などの勝負ごと)」、「思い通りにならないことを捻じ曲げてでも思い通りに動かそうとする思考(悪魔術と同等)」=「思い通りにならないことへの耐性のなさ」、「インチキ自己肯定」の繋がりが見えてきませんでしょうか。

まさに、歴史が描く「バタフライ効果(Butterfly Effect)=非常に小さな出来事が、最終的に予想もしていなかったような大きな出来事につながること」ですね。

「祈り」の概念と言葉が生み出す負の連鎖を断つためにも、世界中の人々が祈ることを止めなければなりません。

これまで潜在意識に大きな負の影響を及ぼしてきたタイミングは、どれも例外なく、ペンテコステ、クリスマス、新年(日本では初詣の参拝者が増加する時期)、スピリチュアル業界で重要視される「ライオンズゲートが開くとき」など、人々の祈りが集中する時期でした。特に悪神の兵器と言っても過言ではないアレ💉以降は、爆速的に邪気の増幅が加速しています。

2024年早々に起きた悲劇や歴史から、「祈り」がいかに馬鹿げた行動であるかを学びましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(以下、補足)

神(悪神)を経由しての祈りはもちろんですが、「自分→相手」に直接「祈る」ことも「願う」ことも、相手を思い通りにしようとする行為であるため、「悪魔術」に該当します。つまり、やってはダメです。

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/BLJAROGXWBNNHLWY2EDVHJ4PVM.jpg)