マイクロ・ナノロボットと、浄化に全力をつくす寄生虫

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

研究の出典先や図等の詳細は、元記事様でご確認ください。

『分子の大きさの世界であるナノメートルスケール(1 nmは10億分の1 m)で、分子を思いどおりに並べて動かすナノテクノロジーは、科学・技術全般における重要なテーマの一つである。近年、規則的に集合、組織化した分子により高度な機能をもつナノロボット

[ナノロボットは、主にDNAやタンパク質、脂質などの生体分子で構成されており、特定の細胞(例えばガン細胞)などにたどりつき、あらかじめ決められた仕事(例えば治療など)を施すことが可能なナノメートルスケールのロボットのことである。ナノロボットの研究開発は、化学、生物、物理、ロボット工学といった様々な分野を融合している。]

に大きな注目が集まっている。特に、生体環境下で高度に機能する革新的なナノロボットは、がんや免疫疾患といった医療分野において、早期の実現が求められている。

国立研究開発法人産業技術総合研究所では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノカーボン材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、体の中で発電できる光熱発電素子、生体内で標的とする生理活性物質を生み出す遺伝子発現制御技術、生体機能を模倣した新しい分子伝送システム、生きた細胞を光エネルギーで制御する技術などを開発している。今回、CNT

[カーボンナノチューブは炭素原子だけからなり、直径が0.4~50 nm、長さがおよそ1~数10 μmの1次元性のナノ材料である。その構造はグラファイト層を丸めてつなぎ合わせたもので、層の数が1枚だけのものを単層カーボンナノチューブ、複数のものを多層カーボンナノチューブと呼ぶ。本研究で開発したナノロボットには、市販の単層カーボンナノチューブを用いた。]

とリポソームを分子レベルで組み合わせ、細胞機能を制御できる分子複合体の開発に取り組んだ。

CNTは、そのまま水中に分散させようとすると、強い分子間の相互作用により束状や粒状に凝集してしまう。産総研ではCNTの用途に応じた分散性向上のための研究開発が行われているが、本研究では、CNTの光発熱特性を最大限に利用し、かつ、リポソームと組み合わせて分子複合体を作製するために、アビジン、ポリエチレングリコール(PEG)、リン脂質(PL)からなる分子(アビジン-PEG-PL)を単層CNT(SWCNT)の表面にコーティングし、水中へ分散させた。一方、リポソームには、温度感受性(42 ℃付近で構造変化)を与えるため、各種リン脂質とコレステロールの配合量を調整のうえ、アビジンと強く結合できるビオチンを表面に結合させた。そして、アビジンとビオチンの結合を利用した自己組織化により、CNTとリポソームからなる分子複合体を作製した。この分子複合体は

近赤外領域の光エネルギーを与えると内包している分子(薬物など)を放出し、この薬物により細胞機能を制御できる。

生体内におけるナノ物質の健康面への影響は不明瞭な点もあるため、CNTを用いて作製する様々な物質の細胞毒性評価や生体適合性評価を進めて、生体内で安心・安全に利用できる材料やシステムの開発を目指す。』

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

研究の図等の詳細は、元記事様でご確認ください。

『2019年3月、米国ペンシルバニア大学電子工学部のマーク・ミスキン教授を中心とするチームが70ミクロン(0.07mm)のマイクロロボットを発表した。皮下注射針で体内に入れる十分なサイズである。

マイクロロボット本体は透明な長方形のガラス製でプラチナとチタンの二層で形成された4本の足を持つ。

「足は非常に強い」という。プラチナの膨張とチタンの硬度で繰り返される動作がモーターとなり強さを発揮する。

ミスキン教授らはバッテリーを省くことで電力問題を回避。ソーラーパネルを装着することでワイヤレスによる駆動、レーザー光を使った電力の供給に成功した。

ミスキン教授らは半導体産業で開発されてきた技術を応用し、4インチの特殊シリコンウエハ1枚に100万台のマイクロロボットを制作。個々の制御や位置追跡など改善点や課題はまだ多いが、すでにセンサーやタイマー、コントローラーを搭載したマイクロロボットに取り組んでいる。

それはマイクロロボットの活動範囲を広げ、バイタルサインの追跡、患部への薬デリバリー、脳内のマッピングなど、人体のさまざまな部分で働くことを目指している。もちろん体内から安全に回収することも含めてだ。ミスキン教授は「数年以内に実証できるだろう」と語っている。

2018年夏、香港中文大学は張立准教授が率いるチームが医学部と共同で複数のナノロボットを同時コントロールすることに成功したと発表。

“群”の行動は、相互作用によってそのパワーが劇的に増幅する。

その真理を何百もの磁性ナノ粒子の動的な自己集合プロセスに応用した。

磁力を調整することによってナノロボットが“群”となり、伸張、収縮、分割、併合など多様で可逆的な変化を実行。ナノロボットの群が体内の狭窄部でも通過、血液中を循環する静脈投与薬に比べ、患部にターゲットを絞ることで効率的に治療ができるというのだ。

血栓溶解薬を運搬するナノロボットの群が5mmの血栓を20分で溶解したデータが裏付ける。脳血栓の治療への導入が検討されているが、将来的にはガンの腫瘍も標的にしているという。』

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

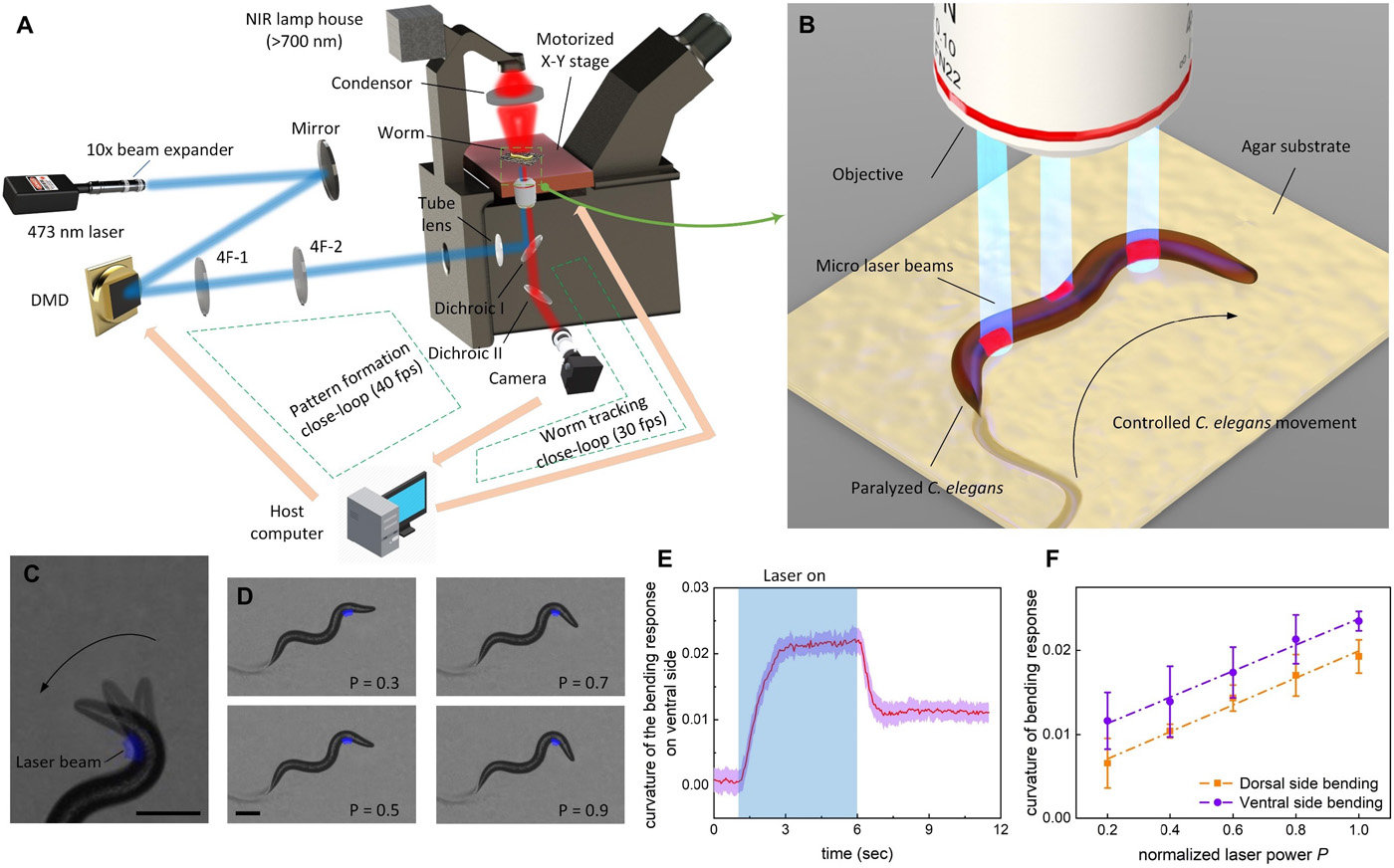

『トロント大学、マギル大学、カナダの研究チームが発表した「Toward a living soft microrobot through optogenetic locomotion control of Caenorhabditis elegans」は、生きている線虫を操作可能なロボットに改造する研究だ。線虫に青色のレーザー光を照射して直進や旋回を指示する

線虫は、手足や触覚、骨を持たない細長い糸状の生物。今回は、土壌中に生息するカエノラブディティス・エレガンスを用いて検証した。

この研究では、線虫の遺伝子と神経系を工学的に操作し、筋肉細胞を光遺伝学的手法によって自動制御した。青色レーザー光を線虫の筋肉細胞に照射すると、筋肉細胞が興奮して、周囲の体の部位が筋肉のトルクで収縮・屈曲する。

この効果を使って、あらかじめ「イベルメクチン」という薬品でまひさせた線虫の動きを操作する。線虫は体を蛇行させて前進するため、蛇行運動が発生するように青色レーザー光のパターンをプログラムして筋肉を収縮させる。

これにより直進だけでなく、緩やかな旋回や垂直に曲がることも可能だ。』

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

『ミュンヘン工科大学が世界で初めて、細胞の間を移動しながらその活動をコントロールするマイクロボットを開発した。

研究成果はAdvanced Healthcare Materials誌(先端ヘルスケア誌)に掲載されている。

開発されたマイクロボット「TACSI」(Thermally Activated Cell-Signal Imaging、熱活性化細胞シグナルイメージングの頭文字)は丸く、厚さは30マイクロメートル。

金ナノロッドと蛍光色素を含み、

藻類由来の高分子材料に包まれている。

想定ではこうしたレーザー誘導ボットは、細胞群の中を移動し、

温度の変化を通じて細胞を刺激することができる。

マイクロボットは「マイクロ流路チップ」をベースに製造されている。

まず、チップの左側にある流路から生体材料が注入され、次に特殊成分を含有したオイルが15~60マイクロメートルの流路を通って上部と下部に加えられ、完成したロボットは右側から現れるという仕組み。

TACSIマイクロロボットの場合、

温度が上昇すると色の強度が低下する蛍光色素ローダミンBや、

レーザー光の照射で60℃までに急速加熱ができる25~90ナノメートルの金ナノロッドなどの成分も添加される。

対流のおかげで、ロボットは最高で毎秒65マイクロメートルの速度で動くことができる。

実験では、マイクロボットTACSIを赤外線レーザーで加熱され、腎臓細胞に誘導された。

その結果、

細胞が特定の温度で開き、例えばカルシウムが細胞内に入ることが判明した。

熱刺激は傷の治療や、高温で死滅するガン細胞との闘いに利用できる可能性がある』

寄生虫の実態と「妙薬」①

— purplepearl (@purplep76858690) October 19, 2021

(動画は私が9月に参加したウェビナーの抜粋。講師はDr アンドリュー・カウフマン。以下はこの動画に出て来る2つの論文)https://t.co/FUJtp7LHHxhttps://t.co/aDiY2UQJZz pic.twitter.com/7QP0mtE25M

シェアさせてもらった動画から、文字起こししたかった部分の抜粋です。

『寄生虫を大量に殺す薬を、いきなり体内に投与した場合、寄生虫が徘徊し、様々な厄介な内臓などが、体内に漏れ出てくるのです。

それが問題を引き起こす可能性があり、ヘルクスハイマー反応、あるいは好転反応と呼ばれているものですが、

それに対して、これらの論文の著者や主流派の医療に携わる人は、そのような知識がないため、彼らにとっては、実際に何が起こっているか分からないのです。

しかし、現実には、病気の部位で発生しているので、そこに寄生虫がいることが、分かるのです。

私に言わせるとそれは、浄化反応です。

また、同様の問題が、河川盲目症としても知られる、オンコセルカ症でも生じますが、これは、イベルメクチンが登場する前に発展途上国で大きな問題になりました。

一般的なコンセンサスとしての、コロナ騒動以前のイベルメクチンに対する認識は、妙薬と言うものだったのです。

それにより、発展途上国に大きな変化をもたらしたからです。

そして、私が言いたいのは、医学部や西洋医学の主流派が、基本的に教えることは、寄生虫が影響を与えるのは、発展途上国の人々だけで、たまに子供が引っ掻いたりする鞭虫を除いては、深刻な病気を引き起こすことはない、と言うことです。

確かに、より深刻なケースが多いのかもしれません。つまり開発途上国における、様々な種類の寄生虫の蔓延に関してです。

しかし、それは私達の社会でも同様に広がっていると思いますね。

そして、発展途上国で重症化する理由は、栄養失調にあります。

衛生状態が悪いから、とされてはいますが、実際には、寄生虫はどにでもいるものでしょう。

ですから、体内の寄生虫にさらされないわけがないのです。

しかし、体が弱っている場合は、寄生虫の存在が問題となります。

それは間違いなく毒性によるものが大きいでしょうが、栄養不足も影響するでしょう。』

The reality of parasites and "Wonder Drug" ②

— purplepearl (@purplep76858690) October 21, 2021

Lectured by Dr Andrew Kaufman

寄生虫の実態と「妙薬」②

講師は Dr アンドリュー・カウフマン

以下、動画に出て来る論文と本のリンクhttps://t.co/qlwKt8aG7Vhttps://t.co/CTydEaqCKv pic.twitter.com/bohIztUeIe

シェアさせてもらった動画から、文字起こししたかった部分の抜粋です。

『一般的な肺炎では何が起こっているのでしょうか?

一冊の本を見付けたのですが、その中に、寄生虫が原因の肺疾患について書かれている章があります。

画面右側の画像は、ヒトの肺組織ですが、これは、寄生虫に侵された状態です。

この画像のようなケースは、末期症状までは見られません。

私の見解では、イベルメクチンに効果が見られるのであれば、肺炎を患ってる人に効いているのだ、と思っています。

なぜなら、肺が寄生虫に侵されていると考えられ、そうであれば、薬を投与した結果、寄生虫が死に、症状の改善につながるからです。

私の考えでは、細菌や真菌で説明したのと同じように、毒性のある段階で効果があると思います。

寄生虫は環境中に遍在しているので、体内にはあると言えるでしょう。

そして、もしも、毒素があるところまで蓄積し、細菌や酵母が、毒素を除去できないほどになると、次は寄生虫がやって来て、毒素を食べるのですが、それでも除去しきれなければ、寄生虫はそこに定着し、病気を引き起こします。

本来、肺炎になると言うことは、一種の浄化反応が起きている、と言うことなのです。

つまり、体内に大量の毒素があるため、寄生虫が激しく反応し、その結果、炎症の原因となる分泌物を出し、ヒトに症状を引き起こすのです。

ですから、細菌や真菌を殺せば、症状がすぐに治まるのと同じですが、肺に毒が残っている以上、肺を解毒しない限りは、同じことがまた起きるのです。』

The reality of parasites and "Wonder Drug" ③

— purplepearl (@purplep76858690) October 24, 2021

Lectured by Dr Andrew Kaufman

寄生虫の実態と「妙薬」③

講師は Dr アンドリュー・カウフマン

動画に出て来る論文と添付書のリンクhttps://t.co/qlwKt8aG7Vhttps://t.co/CyCUzQcZ1Nhttps://t.co/3RK2muUgFL pic.twitter.com/cx1QLglefS

シェアさせてもらった記事からの抜粋です。

『蛆の効用

寺田寅彦

虫の中でも人間に評判のよくないものの随一は蛆である。「蛆虫めら」というのは最高度の軽侮を意味するエピセットである。これはかれらが腐肉や糞堆をその定住の楽土としているからであろう。形態的には蜂の子やまた蚕とも、それほどひどくちがって特別に先験的に憎むべく、いやしむべき素質を具備しているわけではないのである。それどころか、かれらが人間から軽侮される生活そのものが、実は人間にとって意外な祝福をもたらす所以になるのである。

鳥や鼠や猫の死骸が、道ばたや縁の下にころがっていると、またたく間に蛆が繁殖して腐肉の最後の一片まできれいにしゃぶりつくして白骨と羽毛のみを残す。このような「市井の清潔係」としての蛆の功労は古くから知られていた。

戦場で負傷したきずに手当てをする余裕がなくて打っちゃらかしておくと、化膿してそれに蛆が繁殖する。その蛆がきれいに膿をなめつくしてきずが癒える。

蛆がきたないのではなくて、人間や自然の作ったきたないものを浄化するために蛆がその全力をつくすのである。尊重はしても軽侮すべきなんらの理由もない道理である。

蛆が成虫になって蠅と改名すると、急にたちが悪くなるように見える。昔は「五月蠅」と書いて「うるさい」と読み、昼寝の顔をせせるいたずらもの、ないしは臭いものへの道しるべと考えられていた。張ったばかりの天井にふんの砂子を散らしたり、馬の眼瞼をなめただらして盲目にする厄介ものとも見られていた。近代になって、これが各種の伝染病菌の運搬者、播布者として、その悪名を宣伝されるようになり、その結果がいわゆる「蠅取りデー」の出現を見るにいたったわけである。

しかし蠅を取りつくすことはほとんど不可能に近いばかりでなく、これを絶滅すると同時に、蛆もこの世界から姿を消す、するとそこらの物陰にいろいろの蛋白質が腐敗して、いろいろのばいきんを繁殖させ、そのばいきんはめぐりめぐって、やはりどこかで人間に仇をするかもしれない。

ただ一種の小動物だけでも、その影響の及ぶところははかり知られぬ無辺の幅員をもっているであろう。その害の一端のみを見てただちにそのものの無用を論ずるのは、あまりにあさはかな量見であるかもしれない。

蠅がばいきんをまきちらす、そうしてわれわれは知らずに、年中少しずつそれらのばいきんを吸い込みのみ込んでいるために、自然にそれらに対する抵抗力をわれわれの体中に養成しているのかもしれない。そのおかげで、何かの機会に蠅以外の媒介によって、多量のばいきんを取り込んだときでも、それにたえられるだけの資格がそなわっているのかもしれない。

(一九三五年二月「自由画稿」より)』