前回の復習 解糖系の側路

解糖系の側路として、ペントースリン酸回路がありました。

ペントースリン酸回路は、リボース5リン酸NADPHを生成します。

また、側路ではありませんが、ピルビン酸は嫌気的条件だと乳酸になります。

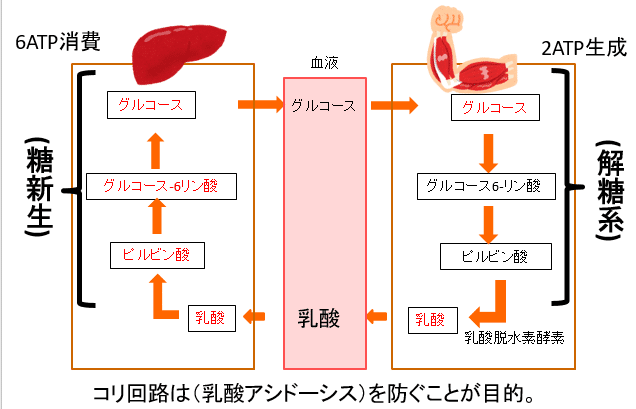

筋肉では乳酸がたまってしまいますが、血中を介して肝臓に送り代謝をすることで乳酸が過剰にならないようにしています。(乳酸アシドーシスを防いでいます)

このような流れをコリ回路といいますが、筋肉で生成された乳酸は血中を介して肝臓に行き、グルコースとなります。

乳酸から新たに糖(グルコース)を作る過程を【糖新生】といいます。

コリ回路は、肝臓ー筋肉間での糖新生と解糖系の流れのことを言います。

下のイラストがコリ回路です。

グリコーゲンとは

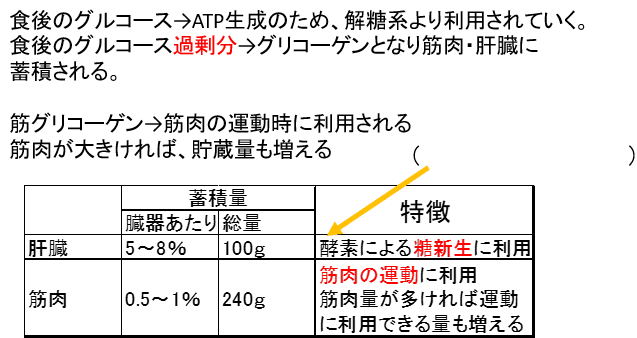

通常、食事を摂取すると細胞内ではグルコースから解答系ークエン酸回路ー電子伝達系といった順でATP産生が行われています。

ただ、過剰に摂取した場合は、グルコースは貯蔵型のグリコーゲンというものを生成していきます。

グルコースのない食間では血糖値が低下するのを防ぐためにグリコーゲンが分解され、グルコースとなり糖質代謝に利用されます。

グリコーゲンのわかりやすいイメージ

私は、イメージしやすいように下記のような例を出しています。

グルコースは財布の中のお金

グリコーゲンは銀行のお金

グルコースは基本そのままの形で糖質代謝に使用できるため、財布の中のお金と例えています。皆さんも基本は財布のお金で買い物をしますよね。

一方、グリコーゲンは一度ATMや銀行でおろさないと使用できないお金と例えています。

グリコーゲンはそのままの形では使用できないため、一度グルコースに分解されます。グルコースに分解された後はそのまま糖質代謝で利用できます。

まさに、財布と銀行のお金の様ですよね。はじめましての方にはこの説明があるとよいと思います。

グリコーゲンの使用(糖新生)

では、グリコーゲンを使用する(ATMからおろす)にはどのようにしているのでしょうか。

前回のコリ回路で先に掲載しています。糖新生を行なっています。

コリ回路とは、乳酸からの糖新生と解糖系の流れのことを言いました。復習のイラストですね。

糖新生とは、グルコース以外のものからグルコースを生成する過程を言います。その材料には、乳酸だけでなく、グリコーゲン、グリセロール、アラニンなども含まれます。これらはすべて糖質代謝に合流することができるのです。

コリ回路でも記載していますが、糖新生は肝臓で行われます。(腎臓でも一部行われています)肝臓には、糖新生の律速酵素であるグルコース-6-ホスファターゼが存在するためです。よく覚えておいてほしいところですが、

肝臓グリコーゲンは糖新生によりグルコースとなって、血糖値の維持に利用されます。

筋肉グリコーゲンは筋肉の運動でのATPとして利用されます。

肝臓の酵素とは、グルコース-6-ホスファターゼのことです。

肝臓と筋肉でのグリコーゲンの量についてみてほしいのですが、臓器当たりの量は肝臓のほうが多いです。(濃度が高いと説明しています。)

ただ、筋肉は濃度は薄いですが、身体のいたるところに存在するため総量的には筋肉のほうが断然多いです。

管理栄養士国家試験でもこのように問われることが何度もありました。肝臓のほうが濃度は高いですが、身体のいたるところにある筋肉のほうが全体量は多いと覚えておきましょう。

糖質代謝は以上になります。

・・・と言いつつ、まだまだ続きますが、たんぱく質代謝からの糖質代謝への合流や脂質代謝からの糖質代謝への合流もしますので、そこでお話しできたらと思います。

では、いつものように確認事項にチェックをつけていきましょう。

代謝ノート④糖質代謝 まとめ 確認事項

□食後のグルコースはATP合成のために解糖系、クエン酸回路の順路を回る。

□過剰分のグルコースはグリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵されていく。

□肝臓にあるグリコーゲンは糖新生に利用できるため、血糖値の維持に利用できる。

□筋肉のグリコーゲンは主に筋肉運動時のエネルギー源として利用される。

□筋肉量が多ければ多いほど、貯蔵量も増える。

□臓器あたりのグリコーゲン量は肝臓の方が多いが、総量でいうと筋肉が多い。

代謝ノート④ 管理栄養士国家試験

下記は既出の管理栄養士国家試験問題の一部になります。

こちらの記事の分野が出題されている問題は下記になります。

管理栄養士国家試験 第33回71問目の場合・・・(33-71)と記載。

-

組織重量当たりのグリコーゲン量は、肝臓より筋肉の方が多い。(32-75)×

-

グリコーゲンは、直鎖構造のグルコース重合体である。(21-23)×

-

グリコーゲンの加水分解によってグルコース-1-リン酸が生成する。(20-27)×

-

グリコーゲンの加リン酸分解による生成物は、グルコースである。(21-25)×

-

肝臓のグリコーゲンは、血糖値の維持に利用される。(29-27)〇

-

-

筋肉グリコーゲンは、脳のエネルギー源として利用される。(28-82)×

-

筋肉グリコーゲンは、分解されて血中グルコースになる。(29-82)×

-

筋肉グリコーゲンは、血糖維持に利用される。(30-75)(34-71)×

-

筋グリコーゲンは、分解されても血中グルコースにならない(H28模試)〇

-

筋肉中のグリコーゲンは、グルコースに分解されて血中に放出される(H29模試)×

-

筋肉グリコーゲン合成は、アドレナリンによって抑制される(H26模試)〇

-

筋肉グリコーゲンの分解は、アドレナリン(エピネフリン)により抑制される。(27-82)×

【解説】

グリコーゲンの問題は、筋肉中のグリコーゲン、肝臓のグリコーゲンがよく出題されていますね。筋肉グリコーゲンは分解されたら筋肉の運動に利用されるATPとして活用されていきます。アドレナリンによって分解は促進、合成は抑制されますが、こちらはホルモンノートや代謝ノートの最後に記事にしたいと思います。(あ、代謝ノート以外にも、ホルモン、薬剤のノートがあるのです。もちろん国試対策で使用経験があります)

そのほかは記事を見て復習してみてください![]()

ご愛読ありがとうございました。

次回はタンパク質代謝(タンパク質の構造)についてになります。

ぜひ継続して勉強を進めていきましょう![]()

![]()

今回の記事でのご不明な点、指摘事項等がありましたらこちらの質問箱までお寄せください!また、解説が欲しい分野についてもご要望をお待ちしております![]()

今後も継続して欲しいと思った方はぜひいいねをください![]()

![]()

![]() はにわ

はにわ![]()