***

人と違うことは悪いことじゃない。むしろ人と違う視点を持っていることは強みだ。「できないことがある」という点だって、自分の武器になることがある。

***

年始に読んだ、

田中美穂さんの

『わたしの小さな古本屋』。

この本の著者・田中美穂さんは、

企業勤めが向かないと思い、

20歳で古本屋を始めた人だ。

そんな彼女は人生経験を振り返って

「出来ることばかりが能ではない、

出来ないからこそ出来ることもある」

というふうに語っている。

なるほどなぁと感じ入った私は

この本が面白かったという感想を

会社で周りの人に話していた。

すると「自分が最近読んだ本にも

似たようなことが書いてあった」と、

吉藤オリィさんの『ミライの武器』を

他の方から貸していただく機会に恵まれた。

人と違うことは悪いことじゃない。むしろ人と違う視点を持っていることは強みだ。「できないことがある」という点だって、自分の武器になることがある。

読んでみると確かに、

まったくタイプの違う本なのに、

考え方にシンクロするところがあって

なるほどなぁと感じいった。

***

吉藤オリィさんは発明家で

ロボットの開発者である。

子供のころに折り紙が

得意だったことから

「オリィ」と名乗っている。

黒い白衣姿が目印。

彼は子供の頃に体が弱く、

入院をして休んでいるうちに

学校に戻りづらくなり、

不登校だった時期がある。

孤独の悪循環に陥っていたとき

唯一の楽しみは折り紙だった。

両親は彼にいろんなことを体験させたが

あるとき「虫型ロボット競技大会」に

出場したところ、偶然にも優勝する。

それがきっかけで

ロボット作りに没頭しはじめ

ほかの大会にも出場し、人と出会い、

もっとロボットの勉強をしたいと

進みたい道が見え始める。

***

印象的だったのは

【「なぜやっているの?」と考える。】の章。

高校2年生の時に

先輩たちの研究を引き継ぎ

車椅子の改良をしていた彼は、

JSECという自由研究コンテストに出場し

見事優勝、世界大会への切符を手にする。

しかしいざ世界大会に出場すると

同世代の16、17歳の子供たちが

「自分の研究を人生をかけてやりたい」と

堂々と胸を張って話すのを目の当たりのして

とてつもなくショックを受ける。

車椅子を作ることは自分が生涯をかけて

やりたいことなのかわからなくなり

「自分はなんのために生きているのだろう?」と

真剣に思い詰めた。

ヒントが見つかったのは、

日本に帰ってきて取材をひととおりうけて

「こんなことで困っています」

「こんな車椅子が作れませんか?」と

彼のところに問い合わせが届くようになってから。

彼は、視力の悪い人のために

メガネが当たり前になっているように

いま困っている人たちにとって

技術によって解決できる問題が

世の中にはまだまだあり、

自分がその一助を担えると気づく。

世の中は私が思っていたよりも全然完璧じゃない。世の中には、多かれ少なかれ私と同じく、社会に適応したいけれど、うまく適応できない人がいる。多くの人が、いろんな形の孤独に苦しんでいる。

(中略)

「私は孤独を解消するために生まれてきた」。そう言えるようになりたいと思い、残りの人生のすべてを「孤独の解消」に捧げようと決めた。

この考えは不安定な私の精神を安定させる上で、すごく価値のあることだった。「残りの命を使う目的」「まだ死ねない理由」を設定したことで、なにをするにもあまり迷わなくなった。

(中略)

「世の中は未完成で、生き方に正解はない。だから私にもできることがあるかもしれない」。なんの根拠もないただの勘違いだ。でも、そんな勘違いが、17歳の私を研究者の道へすすませた。

彼はその後も

高専に入って人工知能を研究したり

分身ロボットの「オリヒメ」を開発したり

相棒となる番田氏と出会って

もっとコミュニケーションをとるための

ツールに「オリヒメ」を改良していったりした。

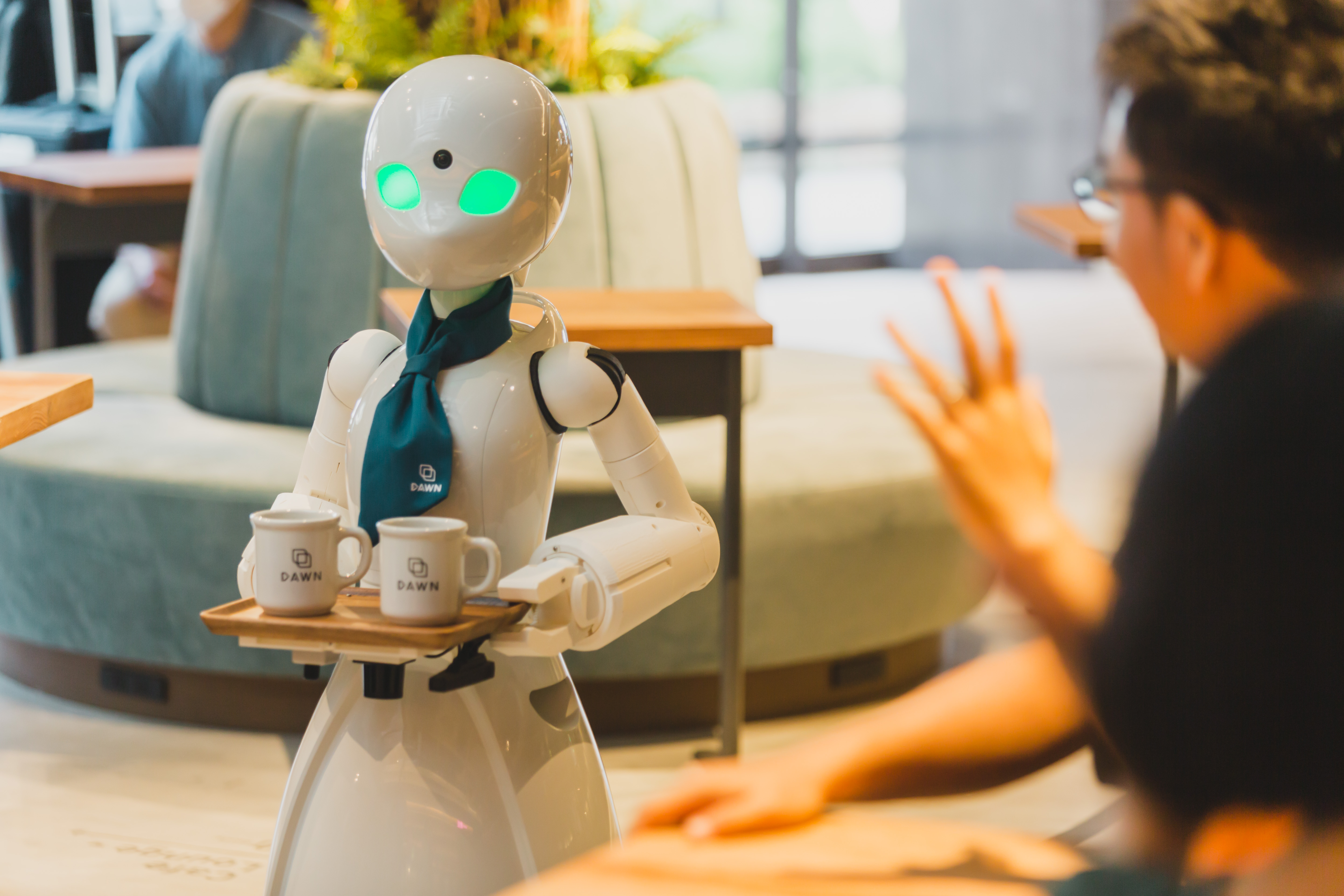

さらに、オリヒメの開発をしていくうちに

寝たきりのALSの患者さんでも働ける

分身ロボットカフェの計画を実現した。

操作を覚えることができれば

遠隔でロボットを動かし

カフェの店員として働けるしくみだ。

最初は実証実験だった取り組みも

いまでは実店舗として日本橋にできている。

***

この本で著者は

あなたには「夢中になれること」が

あるだろうか?と問いかける。

これからの時代は

「人と同じこと」や

「我慢してやるべきこと」を

いくら上手にこなせても

生きていくのは難しい。

なぜならテクノロジーによって

世の中の課題はさまざまな形で

解決されていくようになるからだ。

一方で「夢中になれること」がある人は

この世界で見つかっていない

無数の価値や課題を見つけ、

人生に挑戦していける。

工夫によって、昨日よりも今日、「ひとりの人間ができることが増えた」なら、それは最先端のことだと誇ってもいいんじゃないか。

人の「能力」は、その人が持つ力そのものだと思われがちだが、実際は“喜ぶ人がどれくらいいるか”で計られている。

たった1人の人間では

「できないこと」がある。

これはどうしようもないことだ。

でも、1人が2人なら、2人が3人ならどうだろう?

たった1人の「好きなこと」が

つながってつながって、

誰かと誰かでなら

「できないこと」が

いずれ「できること」に変わる。

自分の「好きなこと」が

たくさんの人を喜ばす、

そんなきっかけになるかもしれないと

気づかせてくれる一冊だった。

***