ルビーの指環

くもり硝子の向うは 風の街

問わず語りの 心が切ないね

枯葉ひとつの 重さもない命

あなたを失ってから

(1981年)

あまりにも有名な歌い出し。サングラスのおじさん。ボソボソ歌ってるし、そんなに格好良くもない。どうしてこんなに売れてるの?が当時の子どもの印象だった。今ならシティポップの先駆けで、寺尾聡の魅力もわかるけれど。

とにかく売れた。レコード大賞はもちろん、人気テレビ版組『ザ・ベストテン』での12週連続トップは忘れられない。

孤独が好きな俺さ

気にしないで行っていいよ

気が変わらぬうちに早く

消えてくれ

『勝手にしやがれ』と同じダンディズムをかろうじて繕っているが、街でよく似たコートを見かけると指にルビーの指輪を探してしまう男のメンタルは、当時の固定観念からすれば情けない。そして時代はこの情けなくったっていいという方向に進んだ。いまや未練は女ごころではない(『北の宿から』都はるみ)。

少なくともここ二千年間、戦はいつも男がやってきた。それは強さや力を見せつけることができるという意味で、男がピカピカのキザでいられた。

戦のない平穏な時代の到来に『ルビーの指環』の空前の大ヒット。1981年あたりがいまにつづく時代の分水嶺。潮目が変わったということだ。

街が泣いてた

小学生だったぼくには「現在」しかなかった。近所には同学年の子どもがたくさんいて、駄菓子屋がいっぱいあって、八百屋も本屋も電気屋もみな個人商店が賑わっていた。そんな状況が幸運だったことは後になって知る。戦後とかベビーブームとか高度経済成長とかバブル社会とか世の中のことは、子どもに限ったことでもなく、みな振り返ってみればなのだ。それを時代という。

Oh My Good-bye Town 住みなれた街

想い出という甘くからい 味は忘れはしないけど

伊丹哲也&Side by side (1980年)

「街」が主題になった時代があった。『大都会』でクリスタルキングが、『パープルタウン』で八神純子が、『TOKIO』で沢田研二が、夢と希望に満ちあふれている街、そのものを歌った。すべて1980年のヒット曲。

偶然にも『街が泣いてた』の舞台と思われる大阪の街は泣いていて、みんな東京を目指していた。それもわかりやすい時代の図式だね。

Oh もうさよなら俺の街よ

そうと決めたはずの 俺だった

待つわ

私待つわ いつまでも待つわ

たとえあなたが ふり向いてくれなくても

待つわ いつまでも待つわ

他の誰かに あなたがふられる日まで

「待つ」機会がずいぶん減った。思いがつのることも、今か今かと待ちわびることも減った。もうその理由は言うまでもないね。だから「待つ」が歌から消えていく。同時にその仕草も心模様も風景も消えていく。

時代があんまりにも急いでるようなら、その揺り戻しを歌にする。それも歌の役割のひとつだったかもしれない。振り返れば、1982年というせわしい時代にリリースされた『待つわ』がオリコンチャートの年間一位になったことはそれを暗示している。

当時の流行歌を思い出せば「待つ」は至るところに出てくる出てくる。

「偶然をよそおい帰り道で待つわ〜」1981年(まちぶせ/石川ひとみ)

「どれだけ待てばいいのですかあぁ届かぬ愛を〜」1980年(万里の河/チャゲ&飛鳥)

「男はいつも待たせるだけで女はいつも待ちくたびれて〜」1980年(恋/松山千春)

ホームやバス停といったプラットフォームを舞台にして「待つ」の意味も移ろい変わる。

「汽車を待つ君の横でぼくは時計を気にしてる〜」1975年(なごり雪/イルカ)

「バスを待つあいだに涙を拭くわ〜」1972年(バスストップ/平浩二)

「待つ」というのは、そこに期待や不安というアンビバレントな気持ちを含み、また「待つ時間」というものが決心や覚悟という気持ちの確認作業も含んでいた。アイツの登場によって気づかない間に、こうした感情のかけがえのなさをぼくたちは失くしている。そんな感情のやり場を失くした都市空間はどこか空虚さを漂わせている。

誰も私の心 見ぬくことはできない

だけどあなたにだけは わかってほしかった

hana竣工

hana 店舗移転改修が終わり、昨日オープンしました。

大好きな市川でまたひとつ特別な場所ができました。

少し前の準備中にお邪魔した時、空間を彩る商品の陳列が始まっていました。そこにはデザインの力のようなものへの信頼と共感が感じられて、とても嬉しくなりました。

クライアントは染色家の柚木沙弥郎さんのご家族なので、その沙弥郎さんのデザインした商品や書籍、クッキーなども販売しています。

現在、日本民藝館では『柚木沙弥郎展』が開催されていますので、合わせてお知らせします。

https://mingeikan.or.jp/special/ex20230

2022年暮れ

2022年が暮れていきます。

コロナ禍の社会は3年がたち、東京に出向く機会は極端に減りました。それぞれの町で楽しむ暮らし方を皆が求めて、実践しています。

今年のかめ設計室はギャラリーfとともに、地域の人々に支えられた一年でした。

来年にはhanaさん、fishandbooksさんなど設計のお手伝いをした店舗が市川にオープンします。

小規模な保育と地域社会との連携を指向している善福寺の家との出会いも偶然ではありません。託児所や保育園といった子どもの環境を考えてきたことが、私たちの建築をより具体的に言語化できるような手応えも持ちました。

他にもプロジェクトは数々ありましたが、一つ一つがより良い社会のための一歩となれたらいいなと思います。

さて、今年もあと2時間となってきました。

2023年の出会いを楽しみにしながら

皆さま良いお年をお迎えください。

大竹康市の建築ロマン

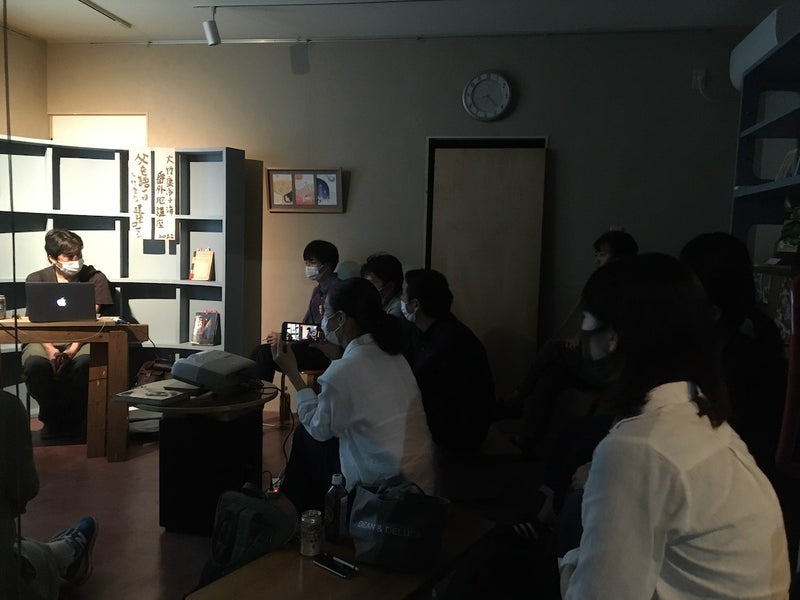

事務所の斜向かいに新装したギャラリーfで小さな講演会を開催した。

大竹海さん『父を語るー大竹康市の建築ロマン』

象設計集団の創始者のひとり大竹康市は、

名護市庁舎で日本建築学会賞を受賞した翌1983年、サッカーの試合中に急逝された。

わたしたちにとっては話だけで伝え聞く伝説の大先輩である。

大竹氏のスケッチブックやノートをもとに、

息子であり建築家の大竹海さんからレクチュアを受けた。

商店街のギャラリーらしく半分は専門外の人や学生を交え、

道ゆく人も興味深げにのぞいていたのが印象的だった。

大竹康市のことばはいっけん活動家のようだが建築家の魂の叫びである。

洞察力と勇気

一点突破

まず行動

恐れを知らない突撃

議論は何も生み出さない

建築は地域文化の表明である

インターナショナルと言われるものは建築とは考えていない

本音が通用する世界をめざしてゆく

建築雑誌は見たことがない

これが建築なのだ